- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県鉾田市

- 広報紙名 : 広報ほこた 令和7年9月号

認知症について、考えてみませんか?

■知る

◇認知症は誰もがなりうる病気

日本は、世界的に見ても高齢化が進んでおり、団塊の世代が75歳以上となる2025年には認知症の人は、約470万人、2040年には約580万人となる見込みです。

認知症は、誰もがなりうる病気です。自分自身、家族や大切な人が認知症と診断されることは、決して珍しいことではありません。生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、本人や家族が希望をもって生き生きと暮らしていける地域を一緒に作りましょう。

◇今日からあなたも認知症サポーターに

市では、認知症についての正しい知識や接し方などを学ぶ「認知症サポーター養成講座」を開催しています。「認知症サポーター」は、何か特別なことを行う人ではなく、認知症について正しい知識をもち、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。年に2回の講座の他に、市内在住・在学・在勤の5名以上のグループに対して、出前講座も行っています。身近な家族の介護への備えのために、自身の健康や生活習慣に対する意識を高めるためにも受講してみませんか?

■早期発見・早期対応

◇自分は大丈夫と過信せずに

認知症は早期発見・早期対応が大切です。

早期の段階で治療を開始することにより、進行を遅らせることができます。

◇《加齢による物忘れ》と《認知症の物忘れ》はどう違うの?

≪加齢によるもの忘れ≫

○体験したことの一部を忘れる

○もの忘れを自覚できる

○ヒントを出すと思い出せる

○年次や日付、曜日を間違えることがある

○日常生活に大きな支障はない

≪認知症のもの忘れ≫

○体験したこと自体忘れる

○もの忘れを自覚できない

○ヒントを出しても思い出せない

○年次や日付、季節がわからなくなる

○日常生活に支障が出る

■相談

◇一人で抱え込まず、相談しましょう

まずは、医療機関もしくはそのほかの相談窓口に相談しましょう。

○医療機関

かかりつけ医のほか、「ものわすれ外来」「神経内科」「精神科」などで診療が受けられます。他に、認知症疾患医療センター(認知症に詳しい診断、専門医療相談などを行う専門医療機関で、県内に13か所)があります。

○その他の相談窓口

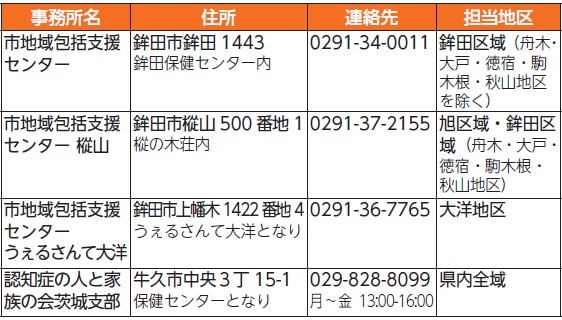

地域包括支援センター、在宅介護支援センター、「認知症の人と家族の会」茨城支部があります。

問合せ:問市地域包括支援センター

【電話】34-0011