- 発行日 :

- 自治体名 : 群馬県桐生市

- 広報紙名 : 広報きりゅう 令和7年8月号

結婚した夫婦が同じ名字(姓)を名乗る夫婦同姓を義務付ける制度は、女性の人権に深刻な影響を与えているとして、選択的夫婦別姓制度※を求める声が高まっています。日本において長年にわたって議論される中、令和7年、28年振りに衆議院法務委員会で選択的夫婦別姓に関する法案が審議されましたが、採択は見送られ、継続審議となりました。国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、過去四度にわたって選択的夫婦別姓の実現を勧告しています。

そもそも名字は、どのような意味を持つのでしょうか。名字の歴史を辿りながら、現代の私たちにとって名字とは何か、そしてその未来について考えてみましょう。

※夫婦が望む場合は、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の名字を称することを認める制度

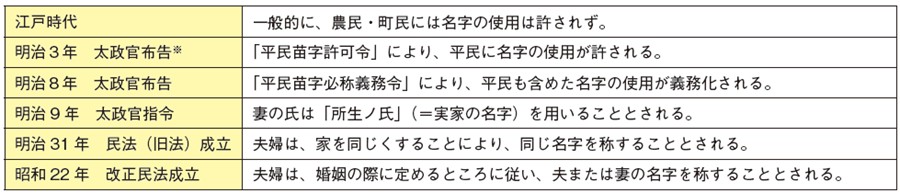

◆氏(=名字)制度の変遷

※太政官布告…明治維新政府である太政官が発した法令の形式

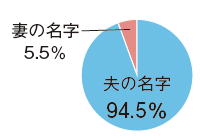

現在の民法の下では、結婚に際して、男性または女性のいずれか一方が名字を改める必要があります。そして、現実には、男性の名字を選び、女性が名字を改める例が約9割です。

婚姻時に夫婦が選択した名字

出典:厚生労働省「人口動態統計」(令和5年)

◆名字と氏姓って、どう違う?

現代では、氏姓も名字の意味で用いられていますが、本来は別のものでした。

歴史的には「氏名(うぢな)」と「姓名(かばねな)」からなる氏姓は、「誰の一族か」「どんな役割を持つか」といったことを示すため、天皇から賜るものでしたが、名字は、自分から名乗るものと分けて考えることができます。

徳川家康を例に考えると、朝廷から受け取る正式な書状には、「源(氏名)朝臣(姓名)家康(実名)」と、氏名+姓名+実名で書かれていますが、普段は自らが名乗った「徳川」の名字に実名の「家康」を付けて使っていたのです。

名字が広まったのは、中世に入り荘園などの所領を得た武士たちが、氏姓ではなくその地名にちなんだ名字を名乗ったことによります。

◆桐生の歴史を語る最初の名字は「薗田(そのだ)」!

史料の面から最も古くに名字を名乗っていたことを確認できる人物として、鎌倉時代に活躍した「薗田成家(そのだなりいえ)」がいます。「園田郷」といわれた現在の桐生市や太田市周辺の開発に貢献し、その功績にちなんで「薗田」という名字を名乗るようになったとされています。

成家は、伊勢神宮から「須永御厨(すながのみくりや)」という土地の管理を任され、その職務にまい進した彼の功績は、「法然上人絵伝(ほうねんしょうにんえでん)」という古い絵巻物にも記録されており、鎌倉幕府にも仕えていたことがわかります。

◆選択的夫婦別姓制度の導入に関する意見

女性の社会進出などに伴い、改姓による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など、さまざまな不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見があります。

また一方で、名字は家族の象徴として、日々の生活や地域社会の中で私たちを結びつけているという意見もあります。

◇選択的夫婦別姓制度の導入を求める声

「多様化する価値観と個人の尊重」

ジェンダー平等、個人のアイデンティティの尊重、職業上や手続き上の利便性 など

◇現在の夫婦同姓を維持すべきと考える声

「伝統と家族の結束」

家族の一体感、社会における家族の明確化、伝統的な家族制度を守るべき など

◇中立的な声

子どもの名字はどうなるのか、複雑な問題で単純に判断ができない、もっと十分な議論が必要 など

私たちが日常的に使っている名字は、長い歴史の中で形を変えながら、現代に受け継がれてきました。古代では血縁や家系、役割を示す「氏姓」が、武士の時代には「名字」として発展し、明治時代に庶民にも広く普及しました。このように、名字は時代ごとの家族や個人、社会の在り方を映し出してきた存在です。そして今、名字の在り方を見つめ直すことは、私たちの未来の社会を考えることと深くつながっています。

多様な価値観や生き方を尊重するこれからの社会にふさわしい名字の在り方を、私たち一人ひとりが考えるきっかけにしてみませんか?

問い合わせ:地域づくり課女性活躍・多文化共生担当

【電話】32-3129