- 発行日 :

- 自治体名 : 千葉県南房総市

- 広報紙名 : 広報みなみぼうそう 2025年6月号

7月中旬に送付します。第1期の納期限は7月31日(木)です。納期内の納付をお願いします。

◆令和7年度国民健康保険税

◇国民健康保険税率

県から示された標準保険税率を参考に税率の検討を行った結果、令和7年度の国民健康保険税率は据え置くこととしました。

◇課税限度額の引き上げ

基礎賦課(医療保険)分の課税限度額が65万円から66万円に、後期高齢者支援分の課税限度額が24万円から26万円に引き上げられました。詳細は市ホームページにてご確認ください。

◆子育て世帯の保険税減免

子育て世帯の負担軽減を図るため、次のとおり保険税を減免する制度があります。

(1)子ども減免

減免の対象:国保に加入している18歳未満の子ども(令和7年度については、平成19年4月2日以降に生まれた人)

※未申告世帯を除きます。

減免の内容:

・均等割保険税額の2分の1を減免します。

・軽減措置対象世帯は、軽減(7割・5割・2割)後の均等割額の2分の1を減免します。

・減免後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。

・減免の申請は必要ありません。

(2)産前産後期間の保険税減免

減免の対象:国保に加入している出産被保険者

減免の内容:

・出産の前月から出産の翌々月の4か月相当分の均等割および所得割保険税額を減免します。双子など多胎妊娠の場合は出産の3か月前から6か月相当分を減免します。

・軽減措置対象世帯は、軽減(7割・5割・2割)後の保険税額を減免します。

・減免後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。

・減免は原則、申請が必要です。

◆国民健康保険税 納税通知書・納期

普通徴収の納期は年8回(7月から翌年2月までの各月)です。

特別徴収(年金からの天引き)で納める人には7月下旬に「税額決定通知兼特別徴収開始通知書」を送付します。特別徴収の納期は年6回(年金支給月)です。

なお、納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても家族が加入している場合、世帯主に納税通知書を送付します。

◆国民健康保険税の納め方

◇普通徴収

平成26年4月から原則口座振替となりましたが、口座振替が困難な場合は、納付書裏面に記載された各納付場所(市役所窓口・金融機関・コンビニエンスストア・スマホ決済アプリ・地方税お支払サイト)で納付をお願いします。

◇特別徴収(年金からの天引き)

世帯主が国民健康保険の加入者で「加入者全員が65歳から74歳」などの一定の条件を満たす人は特別徴収となります。

※特別徴収を希望しない場合は、口座振替に変更することができます。詳しくは、お問い合わせください。

◆離職した人の軽減制度

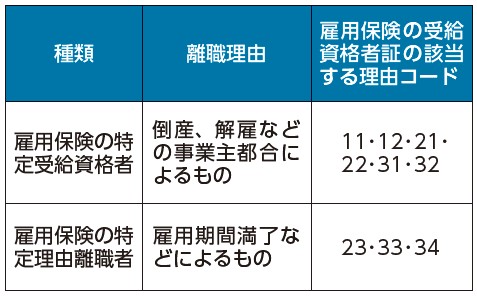

国民健康保険の加入者で、倒産、解雇などで離職した65歳未満(離職時の年齢)の人が、雇用保険の手続きにより認定された場合、国民健康保険税が軽減されます。

◇軽減の概要

国民健康保険税について、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として計算します。

◇手続きに必要なもの

「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(ハローワークで事前に手続きをしてください。)

軽減該当

◆後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付

75歳以上の人と、一定の障害があり認定を受けた65歳から74歳までの人の「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

◆後期高齢者医療保険料の納め方

◇普通徴収

普通徴収の納期は年8回(7月から翌年2月までの各月)です。納付書裏面に記載された各納付場所(市役所窓口・金融機関・コンビニエンスストア・スマホ決済アプリ)で納付をお願いします。

新たに後期高齢者医療の被保険者となった人は、加入から当分の間、特別徴収(年金からの天引き)を開始することができないため、普通徴収となります。

国民健康保険税の口座振替をしていた人が、引き続き後期高齢者医療保険でも口座振替を希望する場合には、新たに口座振替の申し込みが必要です。

◇特別徴収(年金からの天引き)

7月下旬に「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」を送付します。特別徴収の納期は年6回(年金支給月)です。

※特別徴収を希望しない場合は、口座振替に変更することができます。

詳しくは、お問い合わせください。

◆後期高齢者医療保険料の内容

被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年(令和6年中)の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額をもとに、令和7年4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて月割されます)が賦課されます。

均等割額:4万3千8百円

所得割額:基礎控除後の総所得金額(賦課のもととなる所得金額)に所得割率の9・11%をかけた額

賦課限度額:(1人あたりの保険料の最高額)80万円

◆後期高齢者医療保険料の軽減

世帯の所得状況に応じて、均等割額の7割、5割、2割が軽減されます。

また、会社の健康保険や共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象になりません)の被扶養者であった人は、均等割額が、加入後2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額の負担はありません。ただし、世帯の所得が低い人は、均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。

※軽減の申請は必要ありません。

令和7年度 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料納期限(普通徴収)