くらし 大切な命と家を守る 火災予防(1)

- 1/23

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県逗子市

- 広報紙名 : 広報ずし 2025年11月号

■11月9日~15日 秋の火災予防運動

11月9日から秋季全国火災予防運動が始まります。火災を予防するには、日頃から火の取り扱いに注意することが何より大切です。実際に市内で起きた火災の事例と、気を付けたいポイントを紹介します。

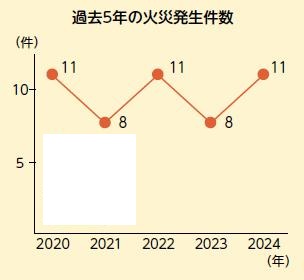

●市内の火災発生DATA

●火災の原因別ランキング

1位:電気機器・配線

2位:たばこ

3位:ガスこんろ

*過去5年のデータより

市内で発生した火災の年間件数は、2020年から大きな差はなく推移しています。

過去5年間の火災原因を見ると、身近な火種が原因で火災になることが多いです。電気機器・配線が原因の火災が最も多く、中でも昨年は、リチウムイオン電池による火災が複数発生しました。

●火災原因1 電気機器・配線

コンセントとプラグの間にたまったほこりや、折れ曲がった電源コードなどからの出火に加え、経年劣化した家電製品からも出火することがあります。

▽case

コンセントに差したプラグの刃にたまったほこりが湿気を帯び、電流が流れて火花が発生する“トラッキング現象”で出火した。

▽予防のPoint

コンセントと差したプラグの定期的な清掃を。電源コードに損傷など異常がないかも点検しましょう。

●火災原因2 たばこ

たばこの火種は小さいため、可燃物に接してもすぐに炎は上がりません。しかし、じわじわとくすぶり続け、しばらくしてから発火に至ります。そのため、外出後や就寝後に出火することがあります。

▽case

消したはずのたばこの火が消えておらず、大量にたまった吸い殻に火がつき灰皿内で出火。燃えた吸い殻が灰皿から転がり落ちて可燃物に燃え移り、住宅1棟が全焼した。

▽予防のPoint

灰皿にたまった吸い殻はこまめに処分を。吸い殻は水につけ、完全に消えたことを確認してからごみ箱へ。寝たばこは絶対にやめましょう。

●火災原因3 ガスこんろ

火の消し忘れによる揚げ油の過熱や空だきでの出火、魚焼きグリル内部に残った油に引火することも。また、こんろの炎が衣服やエプロン、布巾など周囲の可燃物に燃え移ることもあります。

▽case

鍋をガスこんろの火にかけたまま別の作業をしていて忘れてしまい、住宅用火災警報器の音で火災に気付いた。炎が換気扇付近まで上がり、ぬれ布巾をかけて消火した。

▽予防のPoint

こんろの火をつけたら離れない。安全装置のセンサーが付いたガスこんろを利用し、こんろの周りやグリルもこまめに掃除を。

●[Pick up!]リチウムイオン電池

スマートフォンの充電中、ジリジリと異音がしてガス臭が発生。その後、スマートフォンから炎が上がったという、内蔵のリチウムイオン電池が原因の火災が市内でも起こりました。

▽予防のPoint

リチウムイオン電池を使った製品は、落下など衝撃を与えないようにし、異常を感じたら使用を止めましょう。

●備えよう!火災予防ツール

▽住宅用火災警報器

火災による煙や熱を感知し、音で知らせる警報器の設置は義務です。部品の劣化や電池切れなどで感知しなくなるため、定期的に作動テストし、10年を目安に交換を。

▽住宅用消火器

一般家庭でも使いやすい、小型で軽量な消火器です。デザインや色が豊富で、ホースがなくレバー下のノズルから直接噴射できるタイプもあります。

●消防職員がレクチャー 火災予防教室

火災の基礎知識や消火器による消火訓練など、火災の予防や対応について説明します。

対象:自治体や任意のグループ

申込・問い合わせ先:消防署

【ホームページ番号】1001730

問い合わせ先:消防予防課