- 発行日 :

- 自治体名 : 新潟県新潟市

- 広報紙名 : 市報にいがた 令和7年9月7日号

9月は認知症月間・世界アルツハイマー月間です。

認知症の人や家族だけでなく、一人一人が認知症を自分ごととして考えてみませんか?

◆知っていますか?今どきの認知症のこと

専門家に聞きました

新潟医療福祉大学 心理・福祉学部 社会福祉学科 教授

渡邉 敏文(としふみ)さん

▽認知症とは

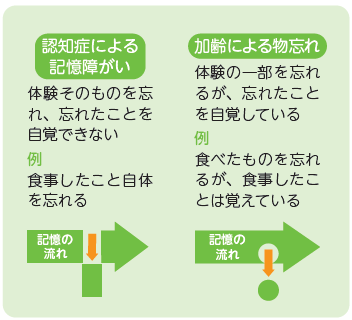

病気や生活習慣など、さまざまな要因によって脳が障がいを受け、認知機能が低下することで、日常生活に支障が出ている状態です。年齢を重ねると、物忘れがひどくなったと感じることがありますが、加齢による物忘れと認知症は違います(下記)。

▽誰でもなり得る身近な病気

認知症の高齢者は令和5年時点で全国に約470万人、65歳以上の7~8人に1人とされています。また、認知症の前段階とされる軽度認知障がいや、65歳未満で発症する若年性認知症もあります。

▽早期発見・治療が大切

認知症になっても、できることを続けることと薬などの治療を組み合わせることで、進行が遅くなる場合があります。

物忘れなど少しでも気になる症状がある場合は、かかりつけ医や地域包括支援センター(下表)などに相談してください。

▽認知症を正しく理解しよう

認知症になったからといって、全てのことができなくなるわけではありません。経験や体で覚えたことなど、変わらずできることもたくさんあります。認知症の方が地域で活躍している例として、小学生に稲刈りの仕方や稲わらを使って縄を作る方法を教えるなどがあり、地域での交流の場が広がってきています。

最近は、「自分は認知症かもしれない」と言いやすい社会になってきましたが、さらに周囲の私たちも認知症の理解を深めて、共に暮らす「共生社会」を目指していくことが大切です。

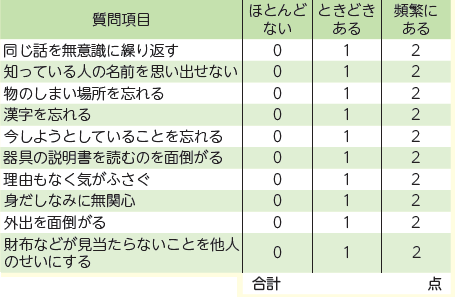

○家族の気付きが大切 認知症チェック表

認知症の始まりや認知症に進行する可能性のある状態を確認できます。該当する項目に○をつけ、合計点数を確認してみましょう。

・9~13点の人≪要注意≫

適度な運動、栄養バランスの良い食事、社会参加、質の良い睡眠など、認知症予防策を積極的に生活に取り入れましょう。

・14~20点の人≪要診断≫

すでに初期症状が出ている可能性があります。かかりつけ医や地域包括支援センターに相談しましょう。

○認知症安心ガイドブック

介護サービスや支援などをまとめた冊子です。区役所健康福祉課などで配布しているほか、新潟市ホームページにも掲載しています。

◆まずは電話相談 地域包括支援センター

担当のセンターは中学校区で異なります。

( )は中学校区名

◆母の認知症と向き合って

久我 左織(くが さおり)さん(西蒲区在住)

14年前に認知症と診断された母(92歳)と暮らす

▽認知症に気付いたきっかけ

母が「最近、物忘れがある」と話したのをきっかけに受診し、認知症と診断されました。私は医療事務の経験があり、「いつか自分の親も」という覚悟があったので、冷静に受け入れることができました。

▽診断されてからの生活

初期から進行を遅らせる薬を服用していたこともあって、進行は非常にゆっくりです。今でも食事や身の回りのことは、見守りや手助けがあれば自分ですることができ、食器を拭いたり洗濯物を畳んだりと役割を持って過ごしています。夕方になると、自分がいる家が自宅かどうか分からなくなり混乱することがあります。最初はつい感情的になってしまうこともありましたが、母の不安に寄り添い、話をよく聞くようにしています。時々、昔の楽しかった思い出の話をしてくれることがあり、その瞬間はとてもうれしいです。

▽介護する側が健康で

母が認知症になり、日々不安だった私を救ってくれたのが、「認知症の人と家族の会」でした。「つどい」に参加し皆さんと交流することが、息抜きの時間になっています。認知症と向き合うには、介護する側が健康でいることが第一です。遠慮せずに介護サービスを活用して、息抜きの時間を作ることも大切です。

▽皆さんへ伝えたいこと

認知症というと、できなくなることばかりに目が向きがちですが、できることもたくさんあります。家族や自分自身が認知症になる可能性もあることを理解し、思いやりを持って接してください。

認知症の人と家族の会

問い合わせ:(公社)認知症の人と家族の会新潟県支部副代表(下越エリア担当)等々力 務(とどりき つとむ)さん

(【電話】090-5546-9409)

当事者の方が在宅で幸せに暮らすためには、介護しているご家族が心身共に健康であることが大切です。負担を軽減するために、介護サービスの利用に加え、家族の会で心のケアもしませんか。

◆まちぐるみで学び、つながり、共に暮らす

▽徘徊模擬訓練の取り組み

道に迷ったり、行き先や目的が分からなくなったりした認知症の人を想定して温かい声掛けを行い、安全に保護する体験型の訓練が自治会・町内会などで実施されています。皆さんの地域でも取り組んでみませんか。

▽あなたもなれる 認知症サポーター

認知症について正しく理解し、認知症の人と家族をさりげなく見守り、支える「応援者」です。特別なことをする必要はなく、できる範囲の支援をします。

▽認知症サポーター養成講座

サポーターになるには、認知症の症状や、認知症の人との接し方を学ぶ講座の受講が必要です。受講者にはサポーターの証・オレンジリングを渡します。

『団体で受講』

希望する団体に講師を派遣します。

時間:60~90分

対象:地域・学校・企業など10人以上の団体

参加費:無料

申し込み:開催希望日30日前までに新潟市認知症サポーターキャラバン事業事務局

(新潟県介護福祉士会内【電話】025-281-5531)

『個人で受講』

一人でも参加可能な講座もあります。

※日程や場所など、詳しくは別冊情報ひろば4面を参照。新潟市ホームページにも掲載

*****

問い合わせ:地域包括ケア推進課

(【電話】025-226-1281)