くらし 【特集】7・11水害から30年 忘れてはいけない水害の記憶

- 1/26

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 新潟県妙高市

- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和7年7月号

平成7年7月11日、旧3市町村は未曾有の大雨に見舞われ、各地で大規模な浸水や土砂災害が発生しました。あの日から30年、私たちは甚大な被害と向き合い、多くの教訓を学んできました。本特集では、水害の記録を振り返りながら、当時の被災者や支援に携わったかたがたのお話を通じて、防災への意識を次世代へつなげるとともに、地域の未来を改めて考えます。いつ起こるか分からない自然災害に備え、今と未来に向けて私たちができることを考えてみましょう。

■上越地域を襲った集中豪雨

7月11日午後から上越地域を襲った集中豪雨は各地に大きな被害をもたらしました。

旧新井市では、一晩で144ミリを超える滝のような雨に見舞われ、関川の上流部の旧妙高高原町笹ヶ峰では1日で313ミリ、赤倉で177ミリの降雨量を記録しました。このため、関川の水位が急激に上昇し、二子島の観測地点で警戒水位の2メートルを大幅に超える2・79メートルを記録。

その猛威により、関川の堤防が決壊し、家屋の流失、床上・床下浸水、農地の流失といった大規模な被害が発生。さらに停電も発生し、地域住民に大きな不安を与えました。

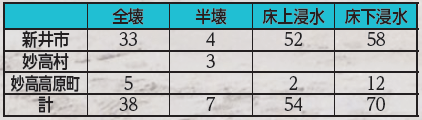

[住宅の被害(旧3市町村)] 単位:戸

■忘れられない水害と、そこから学んだ備えのたいせつさ 石田 秀雄さん(下平丸)

7・11水害は、私にとって忘れられない経験です。当時、新井市消防団長2年目で指揮をとる立場にありましたが、想像を超える状況の連続でした。関川の水位は見る見るうちに上がり、製材所や住宅が流される光景は、今でも鮮明に覚えています。

招集の連絡を受けてすぐに市役所へ向かい、そのまま1週間泊まり込みで対応しました。団員には「まず自分の命を守ること」と強く伝え、二次災害を絶対に防ぐよう訓示しました。幸い、団員たちの献身的な働きで人身事故もなく乗り越えることができました。

水害を経験して強く感じたのは、災害は決して他人ごとではないということ。正確な情報をもとに早めに避難する判断力、日頃の備え、そして地域のきずなが命を守る鍵です。いざというときは一人では何もできません。普段からの声かけや助け合いが、防災の土台となります。だからこそ、私たちは「自分の命、たいせつな人の命を守る」心構えと準備を忘れてはなりません。

■まさかは突然に。7.11水害からの教訓 韮澤 光子さん(関川町)

私は関川橋のたもとでラーメン店を営んでいました。7月11日に東京に行く予定で、その前日にバイクで必要な物を買いに出かけました。雨は降っていましたが「大丈夫だろう」と思っていたのです。ところが帰り道、まるでバケツをひっくり返したような豪雨に襲われ、なんとか戻ってきたのを覚えています。

翌朝、関川の上流を見て言葉を失いました。畑などが濁流に飲まれ、川沿いはむき出しの絶壁に。流されてきた2階建ての家が橋にぶつかり、崩れていく光景は今でも目に焼きついています。

停電の中、うちの店はガスが使えたため、消防団のかたがたに炊き出しを行い、避難している知り合いにおにぎりや飲み物を届けました。夜は川の音が恐ろしく、眠れなかったことも鮮明に覚えています。

災害は「まさか」のときに襲ってきます。まずは自分の命を守る行動を。日頃の備えと、地域の助け合いこそが、命をつなぐ力になると心から実感しました。