- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県御殿場市

- 広報紙名 : 広報ごてんば 令和7年7月20日号

【II 役割】

◆最も重要な役割

保護司の最も重要な役割は、保護観察を通して保護観察対象者の支援を行うことです。

◎なぜ支援が必要か

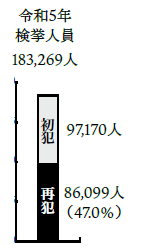

犯罪や非行で処分を受けた人が社会生活を取り戻すためには、住まいや仕事、相談相手などの「居場所」が必要です。全国の刑務所などの被収容者の90%以上が「もう二度と犯罪はしたくないと思っている」(法務省)にも関わらず、検挙人員のうち約半数を再犯者が占めています(警察庁)。再犯に至る理由は様々ですが、ハンディキャップや社会の偏見のため「居場所」が得られないことも大きな理由の一つです。そこで、支援により「居場所」を作ることが重要なのです。

◎データが示すこと

実際、社会復帰後に帰るべき場所がない場合や、就労していない場合は、刑務所などへの再入率や再犯率が上がるというデータがあります。さらに、支援が行われる「仮釈放者」の再入率は、支援が行われない「満期釈放者など」と比較し減少することが分かっています(データはいずれも法務省)。

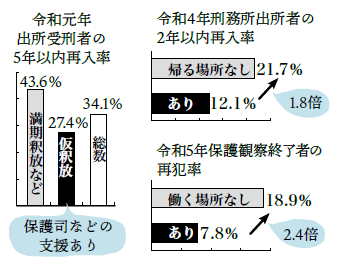

◎保護司の支援が安全・安心に直結

以上のように、再犯防止には「居場所」づくりなどの支援が必要です。支援と言っても、地域社会に復帰して日々の生活を送るに当たっては、地域社会の実情に合わせた対応が重要なため、その地域の事情に詳しい民間の協力が不可欠です。その意味において、保護司は最も地域事情に精通し、なおかつ親身な専門家として対象者の自立と更生を支援できます。

このようにして、保護司の支援が保護観察対象者の支えとなることで再犯などを防ぎ、社会全体の安全・安心につながっていきます。

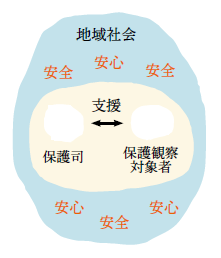

◎保護観察の流れ(略図)

◆保護司に聞く

市内の保護司の中でも、若手ホープとして活動されている勝又さんにお話しを伺いました。

◎保護司になったきっかけ

PTA役員として北駿地区保護司会の活動に参加した際に、当時の会長にお声掛けいただきました。社会福祉士の資格を持っており、社会貢献できるかも知れないと思い決断しました。

◎現状について

今までで4人の保護観察を担当しました。1人につき月に2〜3回、1対1で各1時間程度の面接を行います。私の場合、面接は職場の事務所で行います。保護観察の他にも、定例会や部会、小・中学生を対象としたミニ集会と呼ばれる啓発活動などを行っています。平日の昼間に行われる活動は、仕事の都合で欠席することもあります。

近年では保護観察官のケアや保護司同士のコミュニケーションも増え、不安の少ない活動体制となっています。

◎印象的なエピソード

想いが伝わらないまま、保護観察対象者が転居して手元を離れたことがあり、もう少し違うやり方があったのではと後悔したことがあります。一方で、保護観察対象者はありのままのことを周囲に話す機会が少なく「気持ちを正直に話せる場所があってありがたい」と言われたことは嬉しかったです。

◎最も大切なことの1つが「傾聴」

保護観察対象者の中には、縁もゆかりもない土地で孤立し、再び犯罪に手を染めてしまう人もいます。更生に向けて進む上での生きづらさを少しでも解消するために、とにかく話を聞くことを心掛け、その経験や考えを出来る限り想像し、理解しようとすることを大切にしています。

◎これからのために

一度道を外しても、更生しようと努力している人が数多くいます。地域の方々には、そのような人がいることをご理解いただき、更生する機会の芽を摘まず、長い目で見守っていただきたいと思います。

また、保護観察対象者は多感期に恵まれない家庭環境だったことが多く、学校や地域での見守りも大切だと考えます。

最後に、相手に応じたより的確な支援を行うため、現役世代や女性の保護司を増やすことも大切です。興味があればぜひお声掛けください。

~勝又俊哉(としや)さん~

設計事務所を経営する傍ら、令和4年から市内最年少の保護司として活動。

《column》ある1日を紹介

13:30 保護司の定例会に参加。

15:30 所属する広報部会での広報紙作成に参加。

19:30 保護観察対象者と面接を行ったのち、報告書を作成。