くらし 特集 地震への備え 木造住宅の耐震化で安全な住まいづくりを(1)

- 1/21

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県鈴鹿市

- 広報紙名 : 広報すずか 2025年7月5日号(No.1679)

■能登半島地震から分かる耐震化の重要性

令和6年に発生した能登半島地震では、多くの木造建築物が被害に遭いました。中でも、1981(昭和56)年以前に建てられた住宅が多くを占めています。

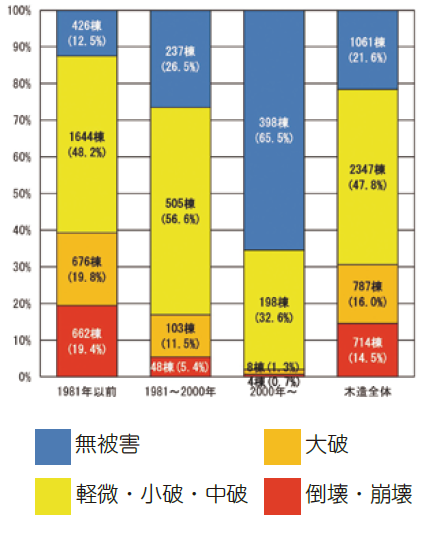

下のグラフは、被害の大きかった輪島市、珠洲市、穴水町の市街地で、建築年代別の被害傾向を示したものです。

▽倒壊した住宅の建築年と木造住宅の被害状況

出典:国土交通省「令和6年能登半島地震の建築物構造被害について」

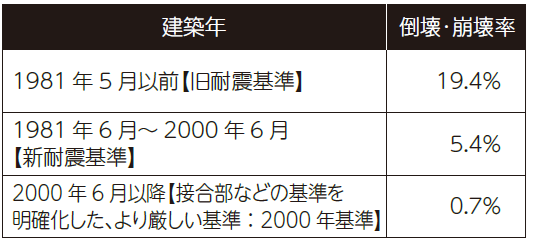

その倒壊・崩壊率を耐震基準ごとに整理したのが、次の表です。

大地震に備えるために、建築年が旧耐震基準に該当する住宅にお住まいの方は、「耐震診断」を受け耐震性を確認してみましょう。

■市の無料耐震診断

大地震で倒壊しない耐震性(強さ)があるか調査し、確認することです。耐震診断の目的は、お住まいの弱点を認識し、具体的な対策を立てることにあります。耐震診断で明らかになった改善点に基づいて、耐震補強を検討しましょう。

◇対象となる建物

1981(昭和56)年5月31日以前に工事を着工した木造住宅

※プレハブ、丸太組み工法(ログハウス)などの住宅は除きます。

※耐震診断の際に、建物内部へ立ち入ることが危険な場合、診断できないことがあります。

◇診断の実施

・診断者が決まったら市からお知らせします。

・診断者と申込者で診断日時を決め、建物を診断します。

[調査内容]※調査には1~2時間かかります。

・地震に耐えるために必要な壁の量

・壁などの配置バランス

・老朽度・基礎の状態など

◇申込み方法

市内にある住宅の所有者または居住者が申込書、または電話で建築指導課へお申し込みください。

※診断は1棟につき1回限りです。

◇費用は無料です

診断結果は、診断から1~2カ月後にお届けします。診断結果の説明と簡単な耐震対策や、その工事概算費用などをアドバイスします。なお、診断者は、耐震改修工事などの営業活動は行いませんのでご安心ください。

■診断の評点と地震被害の関係

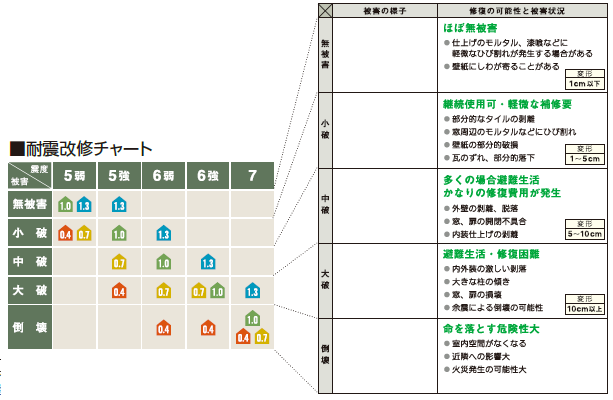

地震のときに受けるであろう被害の大きさは、地震の大きさと評点の関係から決まります。この関係を示したのが耐震改修チャートです。表の中の数字はその住宅の評点を表しています。評点が高くなるほど同じ地震に対する被害の程度が軽くなっていくことが分かるでしょう。0.3きざみの粗い間隔でしか示していませんが、評点が意味する住宅の強さがある程度ご理解いただけると思います。

変形:揺れているときに家全体が横方向に変形した大きさを意味します。

出典:木造住宅の耐震リフォーム

監修・制作:名古屋工業大学建築・デザイン工学科

井戸田研究室・寺田研究室/名古屋大学 建築学コース 森研究室 (株)えびす建築研究所