- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県玉城町

- 広報紙名 : 広報たまき 2025年9月号

■災害は「家の中で」も起きています

災害が起きたとき、自宅にいる時間は決して短くありません。

道路が寸断され、避難所に行けない、あるいは避難所の受け入れに限界があることも想定されます。だからこそ、自宅で数日間「自力で生き延びるための備え」が必要です。

■備蓄=モノを買うことだけではありません

備蓄というと、「水や食料を買って棚に入れること」を思われがちですが、それだけでは不十分です。どこに置くか、どう使うか、いつ補充するかを考えることも含めて備えです。

■基本は「3日分」「できれば7日分」

災害時、救助や支援が届くまでに3日間かかることが多く、それを乗り切る備えが基本です。

近年発生しています大規模災害を教訓にした「7日分を目安に」とすることが言われています。

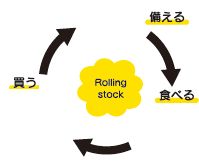

■日常備蓄(ローリングストック)の考え方

非常食ばかり買ってしまうと、気づけば賞味期限が切れている…というのもよくある話です。そこでおすすめなのが、「日常で使うものを、少し多めに買って、使いながら補充する」ローリングストックという方法です。

▽例

レトルトカレーや缶詰、飲料水、カップ麺など、普段から食べているものを使った分だけ買い足す:この方法なら、無駄なく、備蓄を「習慣」にできます。

■わが家だけの「マイ備蓄リスト」を作ろう

玉城町総合防災マップにも掲載してありますが、備蓄品リストは一般に家族構成、体質、生活習慣によって、必要な備蓄は変わります。

乳児がいればミルク、おむつ高齢者には介護用品ペットのフードも忘れずに

「わが家に必要なものは何か?」を家族で話し合ってみましょう。

■備蓄は「モノ」より「意識」が大切です。

「うちもそろそろ準備をしようか」そう思った時が始め時です。

災害に備えることは、家族の命と安心を守ること。

できることから、今日から始めてみませんか?

■「防災の日」・「防災週間」みなさん、ご存じですか?

毎年9月1日は「防災の日」、そしてこの日を含む1週間は「防災週間」と定められています。

これは、関東大震災を教訓に、国民一人ひとりが災害への備えを再確認し、防災意識を高めることを目的としています。

近年、地震や豪雨などの自然災害が全国各地で発生しています。

町でも南海トラフ巨大地震や集中豪雨などの災害への備えは欠かせません。

「一年を通して備える防災力~〝もしも〟に強い暮らしのために~」

私たちの暮らす玉城町でも、地震、台風、大雨、竜巻、寒波、火災など、季節ごとに様々な災害が発生するおそれがあります。災害はいつ・どこで起こるかわかりません。だからこそ「日頃から備えること」が何よりも大切です。

■あなたの家の家具はだいじょうぶ?

みなさんの大切な命と財産を地震から守るため、家具類の転倒・落下・移動防止対策について一緒に考えていきましょう。

▽家具類の転倒・落下・移動防止対策はどうして必要?

阪神・淡路大震災では死因の80%以上が建物の倒壊、家具の転倒などによるものでした。

地震で家具類が転倒・落下・移動すると、ケガ、火災、避難障害が発生する可能性があります。

1.ケガの危険

近年に発生した地震のケガの原因の約30%~50%が、家具の転倒・落下・移動によるものでした。

2.火災の危険

地震が起こると、家具類の転倒・落下・移動によって火災が発生することがあります。

ストーブや水槽ヒーターなど、熱を発する器具に家具類が転倒等をした場合だけでなく、ストーブ等に家具類の収容物(本棚の本など)が落下することでも、火災が発生する危険があります。

3.避難障害の危険

出入口付近の家具は、地震により扉を塞ぎ、逃げられなくなることがあります。

室内に閉じ込められてしまうと、そのまま長時間救出されない可能性があります。

さらに、近くで火災が発生すると、逃げられずに非常に危険となります。

町では、予想される南海トラフ地震等、震災による住宅内の家具の転倒・散乱などによる被害を防止するため、家具転倒防止事業を実施しています。

1世帯につき1回限りとし、家具3品までの器具取付け作業代、転倒防止の器具代(下地材料費を含む)を町が負担します。

▽転倒防止対象の家具は?

タンス・食器棚・冷蔵庫・テレビなどの重い家具・家電製品など申請など詳しくは総務防災課にお問合せください。

問合せ:総務防災課

【電話】58-8200