- 発行日 :

- 自治体名 : 京都府宇治田原町

- 広報紙名 : 町民の窓 令和7年6月号 No.687

国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんがそれぞれの収入に応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように備える相互扶助の保障制度です。

◆令和7年度分の国民健康保険税納税通知書は6月中旬に発送します

令和7年度の国民健康保険税納税通知書は、6月中旬に郵送にて世帯主(納税義務者)の方宛に送付します。国保は世帯単位での加入が義務付けられており、世帯主の方が国保加入者でない場合(擬制世帯主といいます)であっても、保険税の納付義務が生じます。

保険税は1年分(12か月)を6月から翌年3月までの10回に分けてお支払いいただくしくみになっています。4、5月以外の月は毎月納期がありますので、期限内納付へのご協力をお願いします。

また、年金天引きにより保険税を納付いただく世帯の、4・6・8月の納付額は、令和6年度の税額で仮徴収を行い、10・12・翌年2月の納付額で令和7年度の税率に合わせて再調整します。

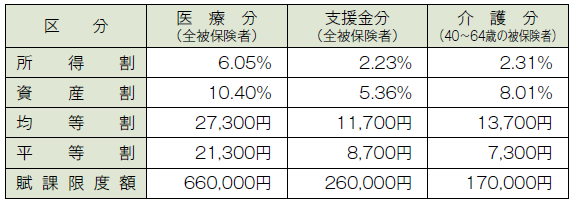

◆令和7年度の税率等

国民健康保険税は、前年の所得をもとに算定する「所得割」、固定資産税額(土地・家屋)をもとに算定する「資産割」、被保険者数をもとに算定する「均等割」、加入世帯にかかる「平等割」の合計額で、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれの区分を合算して算出します。

令和7年度の保険税率は表1のとおりです。

令和7年度の税率等 表1

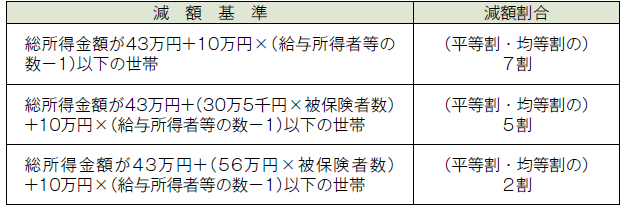

◆国民健康保険税の軽減措置

国民健康保険税では、前年の所得の額に応じた軽減措置があります。

表2の基準額以下の場合は、保険税の平等割と均等割が軽減されます。

国民健康保険税の軽減措置 令和7年度 表2

◆収入がない方も申告を

国民健康保険税や高額療養費、70歳以上の自己負担額は、前年の所得の申告等に基づき算定されています。障害年金や遺族年金の受給者、預貯金等で生活されていた方、扶養されていた方など、収入がない方も住民税の申告(収入がないことの申告)を行ってください。

※老齢年金の受給者は申告の必要はありません。

国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯でも、申告がない世帯は軽減措置の対象となりませんのでご注意ください。

◆解雇や倒産などで失業した方の保険税軽減

会社の倒産や解雇、雇い止めなど非自発的な理由により離職し、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として雇用保険を受給される方は、申請により国民健康保険税が一定期間軽減されます。この非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減を受けるには、届出が必要です。

▽対象となる方

次のすべての条件に該当する方が対象です。

(1)平成21年3月31日以降に失業した方

(2)失業時点で65歳未満の方

(3)雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で雇用保険受給資格者証に記載された離職理由に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかのコードが記載されている方

▽軽減内容

非自発的失業者の所得割額を算出する前年中の給与所得金額を100分の30に減額して計算します。

▽届出に必要なもの

マイナ保険証等、雇用保険受給資格者証

◆保険税の納付には口座振替をご利用ください

保険税の納付には、納め忘れがなく便利な口座振替をぜひご利用ください。

▽申込方法

次の町税等取扱金融機関で、預金通帳と通帳届出印を持参のうえ、「町税等口座振替納付依頼書」によりお申し込みください。「町税等口座振替納付依頼書」は役場または町内金融機関窓口に備えています。

※ゆうちょ銀行をご利用の場合は、ゆうちょ銀行が指定する依頼書をご利用ください。

▽取扱金融機関

京都銀行、京都中央信用金庫、京都やましろ農業協同組合、京都信用金庫、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行

◆口座振替以外の便利な納付も

(1)コンビニ納付

保険税は、全国の主なコンビニエンスストアでも納付できます。

コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土・日・祝日や夜間、早朝でも納付することができますので、通勤途中やおでかけのときにコンビニ納付をご利用ください。

(2)スマホアプリでの納付

スマートフォンアプリ(PayPay、auPAY、d払い)を使って納付書のバーコードをかざすだけで金融機関やコンビニエンスストア・町役場に出向くことなく24時間いつでもどこでも保険税が納付可能です。

▽利用方法

1.スマートフォンに専用アプリをダウンロード・インストール。

2.利用者登録をし、納付額をチャージまたは登録口座に入金

3.アプリケーションの請求書支払いを選択して、納付書に記載されているバーコードをスキャン。

4.支払情報を確認し、画面の指示に従って納付。

◆「マイナ保険証」をご利用ください

令和6年12月2日から、被保険者証はマイナ保険証に切り替わっています(現在お持ちの被保険者証も令和7年12月1日までは使用可)。マイナンバーカードを保険証として利用するには、申し込みが必要です。(マイナポータルや医療機関窓口での手続き可)スマホ等をお持ちでない方は、ご相談ください。

問合せ:健康対策課

【電話】88-6610