- 発行日 :

- 自治体名 : 奈良県宇陀市

- 広報紙名 : 広報うだ (2025年10月号)

■[01][02][03][04][06] 給食センターにおける食育

学校給食センターでは、地産地消を基本とした給食を通じて、子どもたちに食育を実施しています。地元で採れた旬の新鮮な食材を給食に取り入れ、季節の移り変わりや自然の恵みを感じる機会を提供しています。

また、食を通じて地域への愛着や誇りを育むことを目指しています。令和7年1学期には、地産地消率が40%を上回ることができました。これは、地元産の食材を積極的に活用する取り組みが進んでいることを表しています。

さらに、収穫体験や料理教室などの活動を通じて、食材を生産する方々と触れ合い、社会とのつながりを深める機会を提供しています。これにより、子どもたちは食べ物がどのように作られるかを学び、食材への感謝の気持ちを育むことができます。

これからも、「地元野菜ファースト」の姿勢を大切にし、地元産の食材を積極的に給食に取り入れることで、子どもたちへの食育を推進していきたいと考えています。

◇学校と連携する食育

・栄養士と調理員が給食試食会で献立や食材、調理の様子などを説明

・児童生徒の給食センター施設見学

・栄養士が給食時間に学校を訪問し、子どもたちに献立の内容や使用している食材の説明をしたり、子どもたちから給食の感想を聞いたりする活動

・調理師・生産者と連携した栄養士による食育に関する学校への出前授業

◇なかよし献立

・生産者が育てた食材との関わりについて対談し、取材している様子、調理員が献立をもとに作って紹介している様子を撮影・放映

(1)野菜を作る生産者

(2)献立を考える栄養士

(3)給食を作る調理員の顔を見せることで給食ができるまでを知ってもらい、残さず美味しく食べてもらうことを目的にしています

・テレビ放映のほか、学校にDVDやデータを提供して、学校での食育授業に活用

・「なかよし献立」の日に児童生徒から生産者の方へメッセージを送る「ランチレター」も、学校と連携して取り組んでいます。

◇公民連携

ロートレシピ・はじまりのうだにこにこキッチン

鶏飼育場や畑といった、食の現場に訪れ、料理教室で1から料理することで、地産地消と食への感謝の心を持つことを目的に開催しました

・収穫・調理・学びの1日体験

・ロート製薬株式会社・市教育委員会

参加した子どもたちは、栽培や飼育に関するクイズに挑戦したり、新鮮な野菜を収穫したりしました。さらにプロのシェフから調理方法を学び、自ら料理を作りました。その料理は生産者やシェフ、スタッフ、栄養士とともに楽しくいただきました。この体験を通じて、子どもたちは食の大切さを学び、今後の成長につながる貴重な時間となりました。

◇給食センターが目指す子どもたちへの食育

・食育の視点

(1)食事の重要性

(2)心身の健康

(3)食品を選択する能力

(4)感謝の心

(5)社会性

(6)食文化

↓

食べ物を大事にし、食料の生産等に関わる方々へ感謝する心をもつ(感謝の心)

各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を理解し、尊重する心をもつ(食文化)

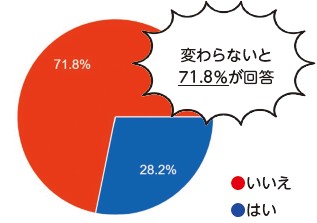

◇新給食センターからの提供をはじめてから一年経って…

令和6年1学期と、2・3学期で味付け、量、温かさなど、給食は変わったように感じましたか。

(令和7年2月実施 学校給食アンケートより)

より良い献立の立案や給食における食べ残しの削減につながる取り組みを進めるための参考とすることを目的としてアンケート調査を実施しました。

令和7年2月に実施した、小学4年生から中学2年生を対象にしたアンケートでは、約7割の児童生徒が「給食は1学期と変わらない」と回答し、「給食は変わったように感じる」と回答があった中の約1割が「美味しくなった」と回答しました。

この評価は、直営時と変わらず美味しい給食を提供するため、

(1)宇陀市産の野菜をはじめ、季節や旬の食材を積極的に取り入れた手作り献立を作成していること

(2)市販の調味料に頼らず、給食センターで手作りしたタレやソースを使用していること

(3)食材の食感を生かすため、野菜の切り方や調理工程(煮込み方や時間)を工夫していること

(4)新設備の真空冷却器や蓄冷剤入りの食缶を活用し、冷たいものは冷たいまま提供することで、野菜などの味を向上させていること

の取り組みによるものと考えられます。

また、学校給食は子どもたちの好き嫌いや嗜好だけで実施するのではなく、栄養バランスを重視し、子どもたちが好まない食材もクラッシュしたり他の食材と混ぜたりして工夫することで、少しでも食べてもらえるよう配慮しています。この取り組みにより、給食を残さない児童生徒の増加につながると考えます。

児童生徒からのアンケート結果をふまえ、必要な改善点を研究しつつ、今後も安全で安心、そして美味しい給食づくりを行い、園児、児童生徒が笑顔になれる給食提供を目指します。

問合せ:

こども未来課【電話】82・2236【IP電話】88・9080

給食センター【電話】83・3113【IP電話】88・0491