- 発行日 :

- 自治体名 : 奈良県吉野町

- 広報紙名 : 広報よしの 2025年8月号 No.1041

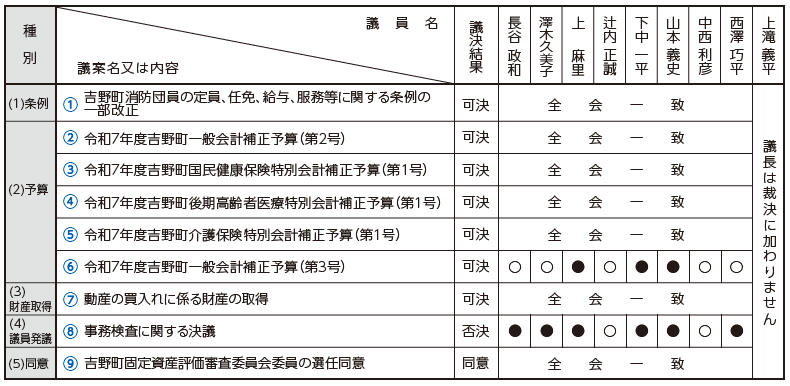

◆一目でわかる審議結果

○=賛成 ●=反対 ー=欠席 △=棄権

◆事務検査に関する決議案についての意見の要旨

◇山本義史議員[反対]

旧吉野小学校の利活用は、我々だけではなく町民も関心を持っていることで、予算執行だけでなく、残置品をどのように、どのような方法で処分するのかということにも関心があるので、この案件は、委員会でもう一度議論し考えれば良いと思い反対する。

◆令和7年度一般会計補正予算(第3号)に関する意見の要旨

◇山本義史議員[反対]

5月16日、1時間ほどの議論。そして、6月11日、1時間半ほどの議論。今から始まったばかりであるので、この案件は議会でもっと練り、そして何よりも基本計画という前に、町民の方の意見を聞いていただきたいので反対する。

◇辻内正誠議員[賛成]

本予算は、住民の命を守る庁舎の在り方として3年近くの歳月をかけて検討してきた内容を、具体的に実行に移す第一歩の予算である。命より大切なものはない。よって賛成する。

◇上麻里議員[反対]

基本構想についても委員会で議論を充分にできておらず、それでは住民に理解を得られていないと考え反対する。

◇澤木久美子議員[賛成]

庁舎整備に関する方向性を検討するにあたり、現町中央公民館と旧吉野北小の現況調査や法的問題などの前提条件の整理・確認を専門的に進めることは必須である。速やかに現庁舎からの移転を進めるためにも、基本計画のための予算を確保することに賛成する。

■一般質問

議員の日常の活動と町民の声や自身の考え方をもとに、町長や教育長などへ方針を問うものです。次のとおり5名の議員が町政について質問しました。

◆持続可能な交通対策について

西澤巧平

◇Q

デマンドバス運行事業は、利用者や関係者から喜びの声を聞くが、このデマンドバスをより便利にできるだけ長く続けるために、経費に無駄はないか、運行にロスはないのか、改善すべきことについて伺う。

◇A

デマンドバス運行に要する経費の大半が人件費であり、コスト削減が難しい状況である。利用料収入についても総事業費の1割にも満たない額であり、収支としては厳しい状況であるが、町民の日常生活を支える必要不可欠なインフラと位置づけている。今後も、コスト抑制を意識しながら、持続可能な公共交通の維持確保に努めたい。

◇他の質問

・土地の有効利用について

◆ライドシェアの実証実験について

澤木久美子

◇Q

今年実施を予定しているライドシェアの実証実験について、改めてその目的を問う。また、共助版を基本として実施予定と聞くが、なぜその方法を選択したのかを伺う。

◇A

「共助版ライドシェア」は、法律上許可登録不要型の運行ができるため、町外の医療機関への移動や塾の送迎など、困っていることを地域住民の支え合いで解決できる制度である。スピード感を持って町民ニーズに対応できる手法として、町民の皆さんにご理解いただけるよう、興味、関心のある地域の方々に勉強会等を開催し、実証実験を行っていく予定である。

◇他の質問

・国の「地方創生伴走支援制度」について

◆障がい者福祉サービスと介護保険サービスに関して

辻内正誠

◇Q

障がい者への措置制度の適用に関して吉野町の考え方を伺う。

◇A

障がいのある高齢者への福祉サービスとしては、住み慣れた場所で安心して生活できるように、関係機関が協働しつつ、介護保険制度や障がいの特性により障害福祉制度を利用していただいている。措置制度については、環境上及び経済的理由により、生命に危険が及ぶ場合に、緊急保護を行うものである。高齢者を継続的に見守り、適切な支援を提供することが大切である。

◆吉野町の観光振興と訪日外国人旅行(インバウンド)施策について

長谷政和

◇Q

今年3月「第2次吉野町観光振興計画」が策定された。観光振興は観光に携わる事業者にはその意義を理解しやすいが、それ以外の町民にどのような利点があるのか。またインバウンド施策について今後の展望を伺う。

◇A

観光客が吉野を訪れ消費を行うことで、宿泊業や小売・飲食業をはじめ、農林漁業や加工業など、幅広い産業に経済効果と雇用が生まれる。また多くの観光客に評価されることで、住民が吉野の価値を再認識し郷土愛が醸成されるという効果も期待できる。インバウンド施策については、受入環境整備を進め、ターゲットを定めた上で積極的な誘致に努める。

◆高齢者の支援について

上麻里

◇Q

高齢になっても健康で安全にひとり暮らしを続けるには、周囲の配慮や支援が必要である。ひとり暮らしの高齢者は今後さらに増えるとされるなか、民生委員さんだけに頼らず、行政として見守りや声かけ、安否確認にどう取り組んでいるか、また今後の進め方を伺う。

◇A

高齢者の見守り支援については、個別支援と介護予防の拠点を中心とした支援がある。個別支援としては、緊急通報装置の貸与や地域包括支援センターにおける総合相談等を行っている。介護予防としては、高齢者が互いを気にかけ、支え合う拠点として「住民主体の通いの場」づくりを推進し、認知症になっても通い続けられるよう、活動を支援している。

◇他の質問

・広報のあり方について