- 発行日 :

- 自治体名 : 徳島県上板町

- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年8月1日号 第326号

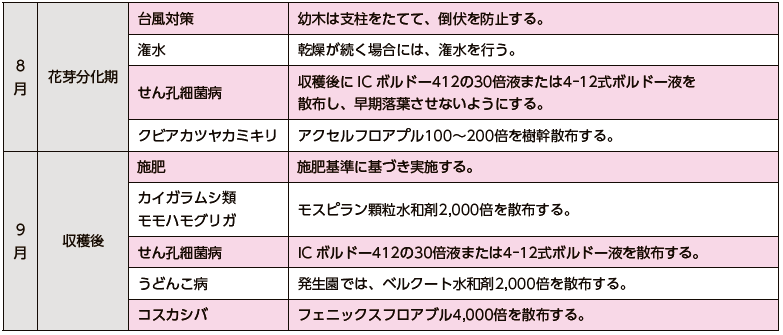

■モモ

◆8月~の栽培管理

※徳島県もも栽培暦より

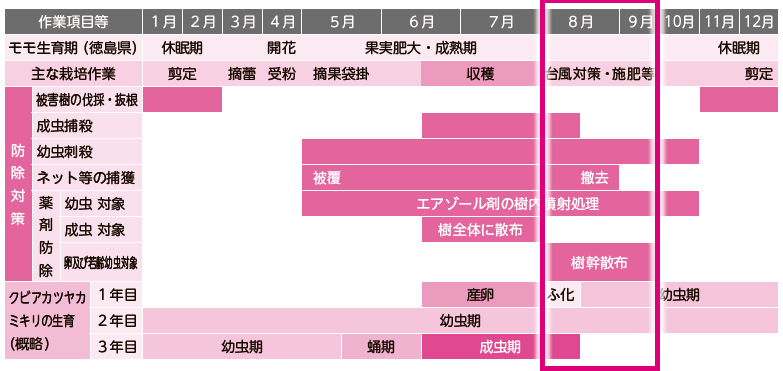

◆クビアカツヤカミキリ対策

○モモ栽培における防除体系モデル

○幼虫対策

・フラス(木くず)が排出される時期に、排出口からドライバーなどで樹皮を剥がしながら食入孔を探り、幼虫を発見次第、刺殺します。

・樹皮を剥がした部分には、保護資材を塗布します。

・食入孔を探索しても幼虫が奥深くにいるなどで発見できないときは、排出口にエアゾール剤(ロビンフッド)のノズルを突っ込み薬液を噴射します。

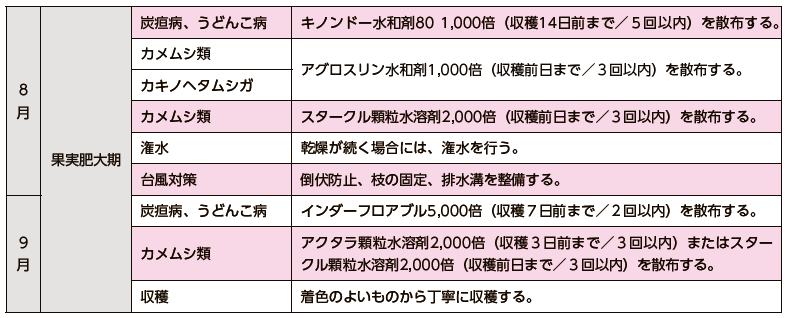

■カキ

◆8月~の栽培管理

※鳴門藍住農業支援センターR7.7.1時点

◆カメムシ類の対策

○飛来の時間帯

果樹のカメムシ類は夕方から活発に活動し、日没後の2~3時間に多く飛来する。

○防除のポイント

・飛来を確認したら、初期段階で薬剤散布による防除を行う。

・防除が遅れて高密度になると十分な防除効果を得ることが難しくなるので、初期防除に努める。

・特に雑草が多い場所で繁殖しやすい傾向があるため、こまめに除草を行うことで、住処を作らせないようにし、落ち葉等も速やかに処分する。

◆日焼け果対策

○発生条件

日焼け果は、気温が高い時に果実表面に直射日光が当たり果実温度が40~45℃を超えると発生しやすくなる。一般的に午前よりも午後のほうが樹体温度が高くなるため危険性が高く、特に西日の当たる部分に発生しやすい。また高湿度、無風条件でも被害が大きくなりやすい。

○対策

(1)新梢をやや多めに配置し果実に西日等を当てないようにする。また、日焼け果は上向き果での発生が多いことから、摘果作業では横ないし下向きの果実を残すようにする。

(2)徒長枝を落としすぎると、日焼け果の発生を助長するので、注意する。

(3)潅水を実施し、樹に水ストレスを与えないようにする。

(4)地温の上昇を抑え土壌の乾燥を防止するため、土壌表面が見えるまでの草の刈り込みは控える。