- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県久留米市

- 広報紙名 : 広報くるめ 令和7年3月1日号

突然人が倒れ、意識を失っているとき、何も処置せずにいると命に関わることがあります。少しでも多くの命を救うために誰でもできるのが応急手当です

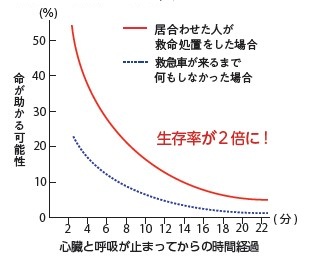

■応急手当で生存率が2倍に

いつでも、どこでも、誰にでも起こり得る突然死。日本では毎年約9.1万人が突然死で亡くなっています。119番通報から傷病者を医療機関に搬送するまでの全国平均時間は45.6分。久留米広域消防本部の平均時間は29.4分で全国トップクラスの早さですが、何もせず救急車を待っているだけでは死亡リスクが高まります。

救える命を少しでも増やすために、誰でもできるのが応急手当です。救急車が到着するまでにかかる全国平均時間は約10分。居合わせた人が救命処置をすると、何もしなかった場合と比べて生存率は約2倍になります。

◇救命の可能性と時間経過

■目の前で突然人が倒れたら

応急手当の代表的な方法が心肺蘇生法です。目の前で突然人が倒れたら、次の手順で行ってください。

(1)反応の確認

「大丈夫ですか」と声をかけて反応を確認する

(2)助けを呼ぶ

周囲に助けを呼び、119番とAEDの準備を依頼する

(3)呼吸の確認

普段通りに呼吸をしているかを確認する。呼吸をしていれば、様子を見ながら救急隊を待つ

(4)心肺蘇生

救急隊が到着するまで胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDを繰り返し行う

■誰もが応急手当できるように

久留米広域消防本部と久留米大学心臓・血管内科(高度救命救急センターCCU)は、小中学生を対象に「救命入門コース」の講習に取り組んでいます。内容は、胸骨圧迫の方法とAEDの使い方です。小中学生の頃から応急手当を身に付け、いざというときに行動できるようにすることが目的。今年度は市内全ての小学校、14の中学校で実施しました。突然倒れた人を誰もが救命できるよう取り組みを進めていきます。

◎救急車の適正利用動画はこちらから

※QRコードは本紙P.5をご覧ください。

■令和6年消防統計 火災件数が過去最少に

久留米広域消防本部が管轄する久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町の令和6年消防統計がまとまりました。

火災件数は104件で前年から26件減少。平成21年の久留米広域消防本部発足以来、過去最少の件数になりました。火災による死者は5人で、前年より3人減少。亡くなった人のうち4人は逃げ遅れが原因でした。日頃から次のことに注意しましょう。

・住宅用火災警報器を設置し、確実に作動するよう、定期的に点検する

・延長コードは束ねず使う

■転倒や転落の対策を

救急出動件数は2万4998件で、前年より408件減少。1日あたり約68.3件、約21分に1度の割合で出動しています。搬送人数は2万2776人で前年から465人減。救急車を呼んだ理由で急病の次に多いのが一般負傷です。そのうち8割以上は、転倒や転落によるものでした。特に高齢者は運動能力や筋力の低下が原因で転倒や転落しやすくなるので予防することが大切です。

・つまずかないよう足元に置いている物を整理整頓する

・照明器具で足元を明るくする

・階段に手すりを設置する

■心肺蘇生のQ and A

◆Q:胸骨圧迫はどれくらいの強さや速さで押すの?

・強く:約5cm沈むまで

・速く:100~120回/分

・絶え間なく押し続けます

◎ひじを曲げず、垂直に押すのがポイント

◇トピック

久留米広域消防本部の一部の救急車に自動心肺蘇生器を導入。移動中でも絶え間ない胸骨圧迫が可能になりました

◆Q:EDはどうやって使うの?

電源を入れると、音声メッセージで使い方が順番に流れます。指示に従ってください

※ふたを開けると電源が入るタイプもあります

◇トピック

AEDの設置場所がすぐに分かるよう、ステッカーを貼っている施設もあります

◆Q:AEDパッドを貼るときの注意点は?

傷病者の胸がぬれているときは、タオルなどで拭き取ってから電極パッドを貼ってください。湿布などの貼り薬があるときは、はがし、肌に残った薬を拭き取って貼ります

問い合わせ先:久留米広域消防本部救急防災課

【電話】0942-38-5158

【FAX】0942-38-5172