くらし (特集)数字で町を見てみよう

- 1/32

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県志免町

- 広報紙名 : 広報しめまち 2025年9月号

普段ニュースや教科書などで耳にする数々の情報。それらの基になっているのは、実は各種統計調査での集計データだったりします。今回は、統計ができるまでと、それら集計データの活用の仕方について紹介します。

■統計は未来への「道しるべ」

わが国の統計は、明治4(1871)年から始まり、150年以上にわたって社会の様子を記録し、国などの方針や経済、教育などさまざまな場面で活用されてきました。私たちの身の回りには情報があふれていますが、全てを正しく知ることは容易ではありません。そんな時、統計は信頼できるデータを基に、物事を冷静に判断する手助けをしてくれます。いわば、見えにくい社会の動きや傾向を数字で「見える化」する道具なのです。

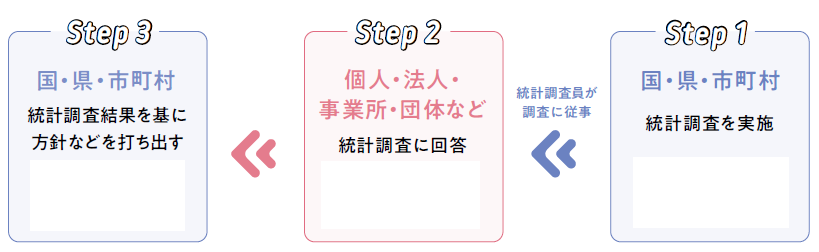

統計ができるまでには、(1)調査の企画・設計、(2)調査の実施、(3)集計、(4)公表という4つのステップがあります。まず、何を知りたいかを決めて調査方法を考え、アンケートや調査票などで回答を集めます。次に、そのデータを確認・整理した後、集計します。最後に、結果を分析して、テレビや新聞、インターネットなどで発表します。こうして集められたデータは、ニュースや教科書にも登場し、社会や経済の動きを知るための大切な情報源です。また、官民ともに新しい施策を考える時の根拠にもなります。統計は、過去を降り返り、今を理解し、未来を考えるための「道しるべ」として、私たちの暮らしに欠かせない存在となっています。

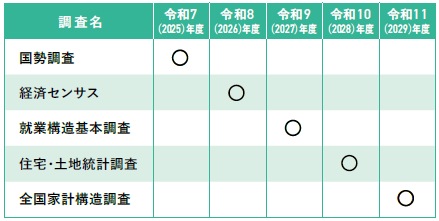

■主な統計調査

皆さんの暮らしに関わる統計調査を紹介

◇国勢調査

国内全ての人を対象とした実態調査。人口や世帯を把握するためのもので、将来の人口推計といった予測や見通し、各種計画策定などに利用されます。

◇経済センサス

(一部の事業所を除く)全ての事業者や企業を対象とした実態調査。従業員数や売上高など経済活動全般に関することを把握するためのもので、防災対策や交通政策、地域の経済政策などに利用されます。

◇就業構造基本調査

選定した地域に居住する人を対象とした実態調査。就業構造などを地域別に把握するためのもので、労働政策や所得推計などに利用されます。

◇住宅・土地統計調査

選定した地域の住宅や人が居住する建物、これらに居住している世帯を対象とした実態調査。住宅や土地の保有状況の他、住まい全般に関することを把握するもので、各種住宅・土地に関する分析や研究などに利用されます。

◇全国家計構造調査

選定した2人以上と単身世帯を対象とした実態調査。家計収支や個人消費の動向などを把握するためのもので、生活保護基準や年金制度といった各種社会保障施策などに利用されます。

■統計データの提供

◇政府統計の総合窓口

政府統計のポータルサイトです。各府省が公表する統計データを一つにまとめ、検索したり、ダウンロードしたり、地図上に表示したりと、いろいろな利活用ができる便利なものとなっています。