- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県添田町

- 広報紙名 : 広報そえだ 令和7年5月号

洪水浸水想定区域の追加や避難所を更新しました

前回の改訂から5年が経過した添田町防災ハザードマップ。今回、新たに浸水想定区域を設定した河川の追加や、建物の更新により変更となった避難所の更新、避難時の心得などを整理しました。これからの梅雨や台風など雨の多い季節に備え、より分かりやすく、より見やすくなった新しいハザードマップで災害への備えを再確認しましょう。

■添田町防災ハザードマップを読み解き、災害リスクを把握する

ハザードマップにはたくさんの情報が掲載されています。

「どのような見方をすればよいのかわからない」という人もいるかもしれません。ハザードマップの見方で大切な3つのポイントを解説します。

○POINT! 災害の種類を知り、危険なエリア・災害リスクを確認しよう

身近な地域のどこにリスクの高いエリアがあるのかを確認しましょう。ハザードマップでは新たに深倉川や不動川、櫛毛川などの浸水想定区域を追加。自宅や勤務先の周辺などで洪水・土砂災害の危険がある色濃く表示されたエリアをチェックして、リスクを確認しましょう

○POINT! 避難(場)所の位置を確認しよう

町では、大雨による洪水・土砂災害の危険が高まり、避難情報を発令したときに最初に開設する指定緊急避難場所を4施設、指定しています。自宅や勤務先などの最寄り指定緊急避難場所を確認しましょう。また、災害が長期化するときなどは地域の公民館や公共施設、地震発生時にはグラウンドや駐車場などが避難場所となります。災害の種類や期間により避難する場所をあらかじめ確認しておきましょう。安全な場所にある親戚宅や友人宅に避難することも有効です

○POINT! 避難(場)所までの安全な道を確認しよう

平成29年九州北部豪雨災害発生時には、河川の増水により橋の往来が危険となったために彦山川に架かる一部の橋の通行止めを行いました。冠水や土砂崩れなどの恐れがある道路は、あらかじめ通行規制が行われることもあります。最寄りの避難所までのできるだけ安全に避難できる経路をハザードマップ上で探しておきましょう。可能であれば、普段からそのルートを通ってみて、いざというときにスムーズに避難できるようにしておくとより安心です

■災害状況・避難情報を収集し、避難のタイミングを把握する

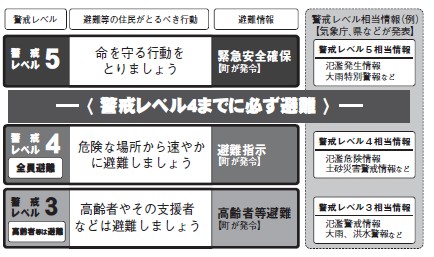

災害に対しては正確な気象情報の収集がとても大切です。気象庁から大雨注意報や洪水注意報が発表されたときは、テレビやインターネットからの気象情報を収集し、自身や家族の安全を判断しましょう。町では避難が必要な気象状況と判断した場合、警戒レベルを付した避難情報を発令します。避難情報は防災無線や防災ラジオ、町公式LINEなどでお知らせします。防災ラジオやハザードマップは役場防災管財課(庁舎2階(14)番窓口)で配布していますので、まだ持っていない人は、梅雨入り前に受け取りをお願いします。

○CHECK! 避難開始のタイミングを確認しよう

大原則は災害発生前に危険な場所から避難することです。避難のタイミングはお住まいの地域や家族構成によって異なりますが、家族に体の不自由な人がいるときや、自宅が土砂災害警戒区域に入っている人などは、早めの避難をお願いします

○CHECK! インターネットで状況を確認しよう

大雨警報や避難情報が発令されたらテレビやインターネットで情報収集しましょう

・添田町ホームページ

・添田町公式LINE

・福岡県防災ホームページ

■自分自身の防災行動計画「マイ・タイムライン」をつくる

今まで経験したことがないような状況になったとき、思考が停止してしまい、次の行動(避難行動)を起こすことができなくなることがあります。マイ・タイムラインは自分や家族が非常時に落ち着いて行動ができるよう「いつ」、「何を」、「どのように」するべきかを整理して記しておく、防災行動計画表です。

添田町防災ハザードマップで自宅周辺や勤務先周辺の災害リスクを再確認し、次の手順を参考に、自分自身や家族の防災行動計画「マイ・タイムライン」を作成ください。

○自宅や勤務先の状況を確認

・洪水・土砂災害の災害リスクを確認

・薬や非常食など災害時に必要なものを確認

・避難(場)所を確認

・避難(場)所までの安全な避難経路を複数確認

・家族の健康状態を確認

○災害時の情報を確認

・気象庁などが発表する気象情報の収集方法を確認

・町が発令する避難情報の収集方法を確認

・河川水位など災害情報の収集方法を確認

○マイ・タイムラインを作成

・避難開始のタイミングを確認

・家族がバラバラのときの避難方法、場所を確認

○マイ・タイムラインを再確認

・避難するうえで必要なものを再確認

・避難経路を再確認

・避難(場)所を再確認

問合せ:役場防災管財課防災安全係

【電話】82-4002