- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県築上町

- 広報紙名 : 広報ちくじょう 2025年10月号(251号)

令和6年度の決算から、町のお金、財産の状況、今後の課題など、皆さんの目でチェックしましょう。

■一般会計

一般会計の決算は歳入総額が133億6,758万円、歳出総額が123億6,635万円でした。歳入・歳出の差引き10億123万円から、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は9億6,706万円でした。

また、一般会計の実質単年度収支(※1)は2億2,371万円の黒字、普通会計(一般会計と、住宅新築資金等貸付事業・奨学金貸付事業・椎田駅前周辺活性化促進事業・霊園事業の4つの特別会計の合計)の実質単年度収支は2億3,811万円の黒字でした。

(単位:万円)

■特別会計

特定の事業を行うための予算です。特別会計では住宅新築資金等貸付事業が大幅な赤字でした。引き続き、滞納金の徴収率向上などの対策を実施していきます。

(単位:万円)

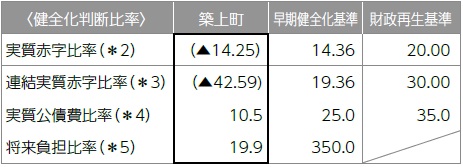

■健全化判断比率・資金不足比率

下表の4つの比率を健全化判断比率といいます。資金不足比率は、公営企業会計(上水道・下水道)ごとの資金の不足状況を見る比率です。いずれも数値が低いほど、財政が健全であることを示します。

(単位:%)

※赤字が生じない場合は、参考に黒字の比率を(▲)で掲載

※資金不足がない場合は、参考に資金余剰の比率を(▲)で掲載

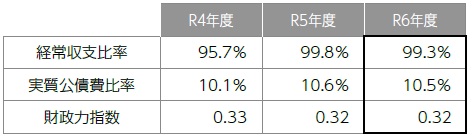

■主な財政指数

財政の弾力性(ゆとり)を表す指標である経常収支比率は、昨年度から0.5%減の99.3%でした。これは低いほど財政運営にゆとりがあることを示します。この減少は普通交付税の再交付による地方交付税の増や各種交付金の増が主な要因です。自治体運営の必要経費に対して、税収など自前の収入がどれくらいあるかを示す財政力指数は、昨年度と同じ0.32でした。これは「1」に近いほど、財政力があることを示します。

また、実質公債費比率(※4)は、昨年度から0.1%減の10.5%でした。

※実質公債費比率、財政力指数はいずれも3か年平均の値

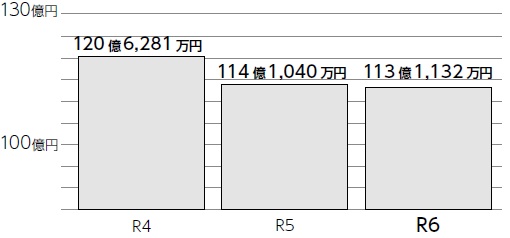

■まちの借金(町債の残高)

710,748円 686,629円 697,412円 ←町民一人あたり

1,399,885円 1,332,990円 1,327,152円 ←一世帯あたり

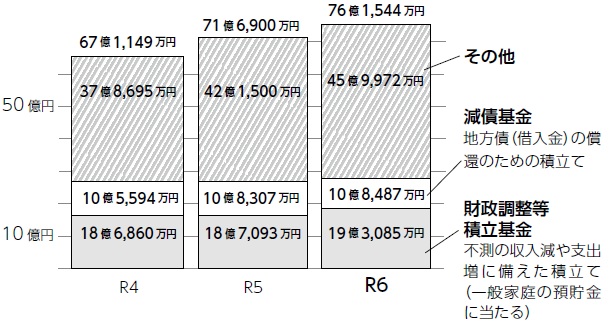

■まちの預金(基金の残高)

395,445円 431,400円 469,538円 ←町民一人あたり

778,867円 837,500円 893,516円 ←一世帯あたり

■財政健全化に向けて

町の借金にあたる町債の現在高は、約1.0億円減少しました。また、町の預金にあたる基金は、約4.3億円増加しています。経常収支比率の改善、借金の減、基金の増など財政状況が改善しているように見えますが、経常収支比率は依然として高く、厳しい財政状況であることを示しています。町財政の健全化のため、更なるご理解・ご協力をお願いします。

※決算の詳細は企画財政課に備付けの決算書をご覧いただけます。

◇財政用語

(※1)実質単年度収支

その年度の実質収支から前年度の実質収支を差引いたもの(単年度収支)に、地方債の繰上げ償還額や基金への積立額を加え、積立金の取崩し額を除いたもの。1か月の家計に例えると、給料と生活費とのつり合いだけでなく、定期預金の積立・解約やローンの繰上げ返済などを考慮し、家計の状況を見ること。

(※2)実質赤字比率

普通会計(自治体の財政状況の把握や比較・分析に用いられる統計上の会計。築上町の場合、一般会計と住宅新築資金等貸付事業・奨学金貸付事業・椎田駅前周辺活性化促進事業・霊園事業の4つの特別会計をあわせたもの)の実質赤字から、財政運営の深刻度をみる比率

(※3)連結実質赤字比率

すべての会計の実質赤字から財政運営の深刻度をみる比率

(※4)実質公債費比率

毎年の経常的な収入のうち、公債費(借金)の負担度をみる比率

(※5)将来負担比率

地方債残高のほか普通会計が将来負担すべき実質的な負債の残高から、将来財政への圧迫度をみる比率

※(※2)~(※5)は、いずれも数値が低いほど財政が健全であることを示します。

問合せ:企画財政課 財政係

【電話】(内線324)