- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県上天草市

- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年9月号

■生活習慣病予防が認知症予防のカギ!?~認知症と生活習慣病の関係について~

今月の特集では市の認知症の取り組みを紹介しています。今回は認知症の予防、特に生活習慣病との関係について紹介します。

▽生活習慣病とは?

生活習慣病は食事や運動などの生活習慣が原因で起こる病気の総称です。糖尿病、高血圧、肥満(メタボリックシンドローム)、脳卒中、脂質異常症などがあり、これらは認知症とも深く関係しています。

▽年代によって異なるリスク

生活習慣病と認知症の関係は、中年期(45~64歳)と高齢期(65歳以上)で異なります。

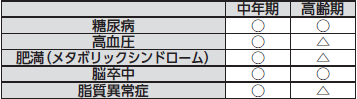

◎各年代における生活習慣病と認知症の関係

○:認知症リスクが高い △:認知症との関係性は不明

糖尿病と脳卒中は全世代で認知症の危険性を高めますが、高血圧や肥満、脂質異常症は中年期での影響が大きいとされています。

▽年齢に応じた予防のポイント

中年期は「太らないこと」、高齢期は「痩せすぎないこと」が認知症予防のポイントです。高齢期に痩せすぎてしまうと寝たきりや要介護状態になる可能性が高まるため、年齢に応じて、メタボ対策からフレイル※対策へと意識を切り替えましょう。

▽まずは生活習慣の見直しを

認知症予防には、日々の食事や運動の見直しが第一歩です。さらに、地域の「かよいの場」などを活用し、人との交流を持つことも大切です。

※フレイル:加齢により心身が衰えた状態

参考:「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」/国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

問い合わせ先:地域包括支援センター(高齢者ふれあい課)

【電話】0969-28-3378