くらし 若者と考える選挙(1)

- 1/32

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県霧島市

- 広報紙名 : 広報きりしま 2025年6月上旬号

民主主義の根幹である選挙。

総務省は「私たちの代表を選び私たちの意見を政治に反映させるもの」と定義しています。

そんな選挙の重要性を考えてみませんか。

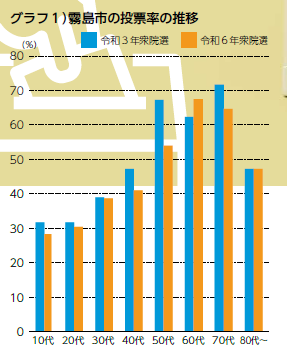

昨年10月に行われた衆院選の全国投票率は53.85%で、令和3年の衆院選を2.08ポイント下回りました。全世代の投票率が下がっていますが、その中でも10代・20代の投票率は39.43%、34.62%と全世代の中で最も低い投票率となっています。本市でも、昨年行われた衆院選の投票率が令和3年の衆院選より下がっており、10代・20代の投票率が全体を通して最も低くなっています(グラフ1)。

グラフ1)霧島市の投票率の推移

■増加する「政治への無関心」

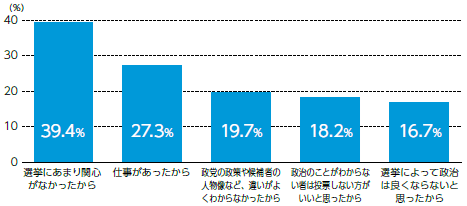

令和7年3月に(公財)明るい選挙推進協会がまとめた年代別棄権理由によると、10代・20代は「選挙にあまり関心がなかったから」という回答が最も多くなりました(グラフ2)。

「社会に貢献したいと頑張っている人たちが、この社会は変わらないと思い始めているのはとても残念」と話すのは、総務省主権者アドバイザーの越智大貴(ひろたか)さん(38)です。「政治家の不祥事などで、政治にマイナスなイメージを持つ人もいると思います。誰が選挙で選ばれても社会は変わらない、そんな先入観が投票の妨げになっているのかもしれない。社会を変えるきっかけとなる手段はデモや請願もありますが、最も身近な選挙がその方法の一つであるのもまた事実です」と力を込めます。

■若者の政治参加の取り組み

「投票率が高い世代の意見の方が、政治に反映されやすいという声もあります。それでも若者の投票率が上がらない要因は、政治への無関心だけでなく政治参加に対する壁を感じているからかもしれません」と越智さんは表情を曇らせます。

統計が出ている令和3年の衆院選で10代の投票率が最も高かった山形県では、県の審議会などに若者の委員を登用し、若者ならではの意見を施策の参考にする取り組みが行われています。他にも、同県遊佐(ゆざ)町で開かれる『少年議会』の代表は、同じ中高生による実際の選挙によって選ばれます。「町の予算を持つだけでなく、そこで採決された議案は町政に実際に反映されます。県内で若者が政治に参加する機運が醸成されていることが、投票率の高い要因の一つだと考えられます。子どもの頃から政治・選挙に触れるきっかけをつくり、自分事として捉えられる機会が増えれば、難しいイメージも和らぐかもしれません」と話します。

■親子連れ投票のススメ

「選挙権を持たなかった子どもの頃、親と一緒に投票に行ったことがありますか。行ったことがあれば、何となく投票時の様子を覚えている人もいるのではないでしょうか。これが重要なんです」と越智さんは話します。

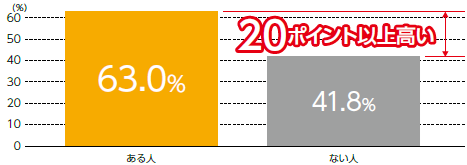

選挙権が18歳に引き下げられた平成28年に、総務省が実施した『18歳選挙権に関する意識調査』では、子どもの頃に親の投票に付いていったことがある人は、そうでない人に比べて、その後の投票参加の割合が20%以上高いことが分かっています(グラフ3)。「親子で投票所に行くことは、選挙を身近に感じるきっかけになるとともに、子どもたちが選挙権を持った時、投票に行くことを自然に感じさせるのではないでしょうか。親子連れ投票が、子どもたちの将来の投票につながると良いですね」

グラフ2)令和6年衆院選における18~29歳の棄権理由

※(公財)明るい選挙推進協会「第50回衆議院議員総選挙全国意識調査-調査結果の概要-」を基に作成。

グラフ3)子どもの頃に親の投票に付いていったことがある人・ない人の投票割合の比較

※総務省「18歳選挙権に関する意識調査」を基に作成。

■私たちの生活に結び付く選挙。社会全体の政治に対する意思表示が、より良い生活につながります。あなたの意思を政治に届ける投票について、今一度考えてみませんか。