- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県いちき串木野市

- 広報紙名 : 広報いちき串木野 令和7年1月20日号(第231号)

4月に実施された全国学力・学習状況調査について、本市の結果の概要をまとめました。

◆1 本市の学力の状況について

○小学校

○中学校

※令和7年度は、中学校において、理科がCBTで実施されます。

※CBTとは、パソコンで表示される問題にマウスやキーボードを用いて解答するテストです。

評価基準

本市と全国の平均正答率の差を評価基準表に照らし決定している

良い点:

・本市の児童生徒の無回答率は、ほとんどの設問で全国より低いポイントであり、あきらめずに粘り強く問題に取り組む姿勢が身に付いてきています。

・小学校国語において、思考・判断・表現に関する通過率は全国平均を下回る結果となったものの、記述式の正答率は全国を上回りました。

課題:

・小学校算数は、問題場面の数量の関係を捉えたり、式を作って求め方や答えを言葉を用いて説明したりすることに課題がありました。

・中学校数学の「図形」の問題は、筋道を立てて証明することや、問題解決の過程や結果を振り返り、新たな性質を見出すことに関する学習が必要です。

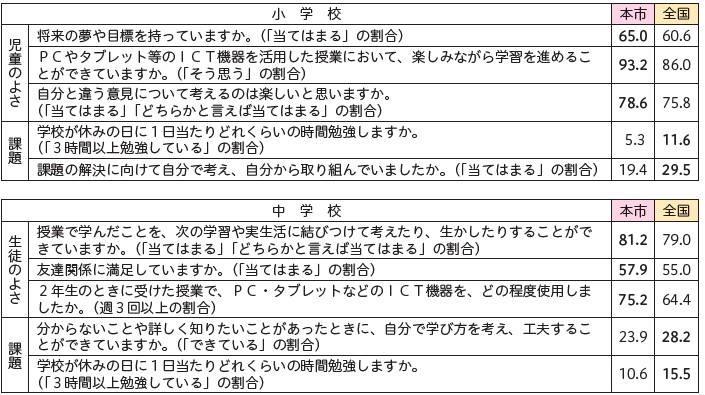

◆2 本市の児童生徒の学習や生活の様子について(単位:%)

◆3 「学習者主体の授業」を目指して

・「学習者主体の授業」を実現するための考え方

一律・一斉・一方向のみによる授業だけでなく、子どもに学びを委ねる場面とのバランスを考え、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ることが大切です。

・学習者に学びを委ねるとは

授業において、子ども自身が自己選択・自己決定できる機会を意図的に設定しながら進めていくことです。

○学習者が自己選択・自己決定する場面

・「道具・活動」…ノート、黒板、具体物、タブレット端末、体験など

・「学習形態・スタイル」…一人で考える、ペアで考える、グループで考えるなど

・「学習時間・ペース」…考える時間、説明する時間、解説を聞く時間など

・「解決方法・考え方」…図、言葉、書く、聞くなどの考え方や問題の解き方など

・「課題・めあて」…学習課題、内容、自分のレベルにあった問題など

授業において、教師は、ファシリテーター的な役割として、子どもたちのそれぞれの学びを見取り、指導に生かすことになります。その際、大切にされているのが、「個別最適な学び」と「協働的な学び」です。本市の各小・中学校においても、授業改善に向けた多くの取組が進められています。

○「学習者主体の授業」

一体的な充実

・個別最適な学び…学習内容の確実な定着を図り、学習を深めたり広げたりする。

・協働的な学び…異なる考え方が組み合わさり、より良い学びを生み出す。

○「学習者主体の授業」実践例

学校の取組

A小学校の実践 6年 算数

単元:資料の整理、代表値

学習課題:平均が同じAグループ、Bグループからカードを取り出したとき、どうして、Aのカードの方が300に近くなるのだろうか。

(1)子どもが自ら問いを発見する。

・ゲーム感覚で複数回挑戦し、毎回Aが300に近づくことに気付く。

・裏返しの数も予想し、数値のまとまりを意識する。

(2)子どもが課題解決まで試行錯誤を繰り返す、協働する。

・端末で各自がカードを操作し、試行錯誤する。

・jamboardで共有し、散らばりの様子を視覚的に捉える。

〔先生〕またAのカードが300に近くなったねえ。

〔児童A〕どうして?

〔児童B〕もしかして、Aのカードの数には何か秘密があるのかも。