- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道函館市

- 広報紙名 : 市政はこだて 令和7年4月号

■(お知らせ)R8からの施設管理を公募 指定管理者公募予定施設

・青函連絡船記念館摩周丸

・函館市斎場ほか3斎場(一括管理)

・はこだてみらい館、はこだてキッズプラザ(一括管理)

・亀尾ふれあいの里

・桟橋駐車場、函館駅前広場駐車場、若松町駐車場(一括管理)

・港町ふ頭コンテナヤード施設

・重要文化財旧函館区公会堂

・南茅部スポーツセンターほか5施設(一括管理)

※募集時期等の詳細は決定次第お知らせします。

※個人での応募はできません。

詳しくはHPをご確認ください

問合せ:行政改革課

【電話】21-3668

■(お知らせ)コンビニ納付できる保険料・手数料の拡大

新たに「介護保険料」と「し尿処理手数料」がコンビニエンスストアで納めることができるようになります。

4月以降に届くバーコード付きの納付書からご利用いただけます。従来のバーコードがない納付書は、引き続き金融機関等でご納付ください。

利用できるコンビニエンスストアは、バーコード付き納付書の裏面に記載しています。

詳しくは市HPをご確認ください。

問合せ先:

・介護保険料…介護保険課【電話】21-3033

・し尿処理手数料…環境総務課【電話】85-8152

問合せ:上記お問合せ先

■(お知らせ)令和7年度 市の組織機構の見直し

◇保健福祉部

「東部保健事務所(東部4支所管内に設置)の廃止」

4月以降のお問合せ先:

・感染症対策、難病対策~保健予防課【電話】32-1547

・介護予防、認知症施策~高齢福祉課【電話】21-3082

・特定健康診査~市民部国保年金課【電話】32-2215

(国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方)

・健康相談、出前講座、がん検診~健康増進課【電話】32-1515

・精神保健~障がい保健福祉課【電話】21-3077

・妊産婦、乳幼児健康相談~子ども未来部母子保健課【電話】32-1533

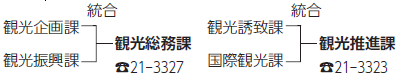

◇観光部

◇教育委員会学校教育部

・教育政策推進室の廃止

・教育政策課に学校再編・地域連携課を統合

・教職員課を新設し、学校教育課の教職員に関する業務を移管

連絡先:教育政策課【電話】21-3523、教職員課【電話】21-3556

問合せ:行政改革課

【電話】21-3668

■(お知らせ)市職員が出向いてご説明 市役所「出前講座」ご利用を

今年度は、全96の多彩なテーマをご用意しています。

出前講座のテーマ一覧は、市役所1階iスペースや各支所で配布、市HPに掲載しています。

対象:市内在住・在勤のおおむね10人以上のグループ

費用:講師料は無料

会場:申込者が用意した会場で実施(会場の費用は申込者が負担)

開催日時:原則として平日の10:00~21:00の90分以内

(それ以外をご希望の方は担当課にご相談)

申込方法:開催予定日の3週間前までにテーマの担当課に直接申込み

◆主な講座テーマと担当課

◇男女共同参画社会の実現に向けて

男女共同参画社会の実現のための啓発と市の取り組みについて

問合せ:市民・男女共同参画課

【電話】21-3470

◇函館市の雇用・労働について

函館市における雇用・労働の現状と市の取り組みについて

問合せ:雇用労政課

【電話】21-3308

問合せ:広報広聴課

【電話】21-3630

■(お知らせ)大間原発の建設差止等を求める訴訟の状況

大間原発建設差止訴訟については、平成26年4月の訴状提出以来、これまで33回の口頭弁論が行われています。

当初は、函館市(地方自治体)に訴える資格があるかどうかなどの具体的な内容に入る前の議論(本案前の審理)をしていましたが、裁判所は、この判断を留保し、原発の安全性について実質的な審理に入る方針を示しており、現在は、函館市が示した下記の争点項目を中心に審理が進められています。

◇争点項目

(1)重大な損害を生ずるおそれの有無

・実効性のある避難計画の作成

・フルMOX原子炉の危険性

・テロ行為に対する安全対策

・使用済み燃料プールの安全対策

・活断層の見落としによる耐震設計

・火山噴火による降灰対策

・津波想定に基づく耐津波設計

・外部電源の確保対策

・シビアアクシデントに対する安全対策

・立地審査指針との整合性

(2)原告適格(訴える資格)の有無

(3)地方公共団体の同意の要否などを項目としている

◇今後の訴訟の日程(決定している日程のみ)

第34回:令和7年9月2日(火)

第35回:令和7年12月24日(水)

◇令和6年度における函館市の主な主張

〔第32回〕

本訴訟において、大間原発の許可申請に対し、原子力規制委員会の許可処分がなされていないことを理由に、差止請求を認めないとはならないことを主張した。

また、火山事象に関する違法性として、立地評価における検討対象火山の抽出に関して、確立された国際的な基準と比較して、将来の活動可能性を安易に否定できる緩やかな基準となっていること等、具体的審査基準の不合理性に関する主張について、原告のこれまでの主張を整理した。

〔第33回〕

原発の耐震安全性の基礎をなす基準地震動のうち、震源を特定せず策定する地震動について、基礎となる地震観測記録に基づく地震動を全て包絡せずに設定していること等、規制基準が不合理であることに関する、原告のこれまでの主張を補充および整理した。

詳しくは市HPをご確認ください。

問合せ:災害対策課

【電話】21-3648