くらし タンチョウも住めるまちづくり アライグマ対策

- 1/23

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道長沼町

- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年3月号

作物を荒らしたり、住居に侵入したりと厄介なアライグマ。タンチョウも住めるまちづくりでもアライグマ対策を進めています。

春に繁殖シーズンを迎えるアライグマの効果的な対策について紹介します。

■アライグマとは?

・北米原産の特定外来生物

・夜行性で木登りや泳ぎが得意

・水辺を好み、森林や農耕地、都市部など幅広く生息

・雑食で、昆虫類や甲殻類、両生類、農作物など何でも食べ、時には鳥類や小型哺乳類も襲う

・4~5月頃に3~4頭の子どもを産む

・主に木の洞などを巣とするが、天井裏や床下などで出産することもある

・寒さの厳しい地域では半冬眠状態になるが、暖かい地域では1年中活動する

■長沼町での現況

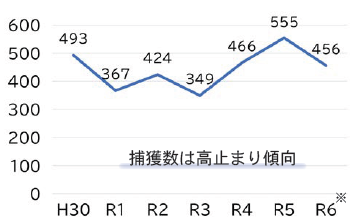

本町におけるアライグマ捕獲数

※R6は1月末時点の記録

▽捕獲数

毎年、主に農業被害対策を目的として400頭前後のアライグマが捕獲されています。

これまで、アライグマの移動経路になる防風林にワナを仕掛けたこともありました。

▽ワナの貸出し

町では、アライグマ被害のあった一般家庭向けに箱ワナの貸出しを行っています。

*狩猟免許を持っていない方は、町の許可のもと、捕獲を行う必要があります。

貸出し・問合先:役場農政係

【電話】76-8018

【参考】H29長沼町アライグマ防除セミナー資料(H29・北海道大学池田透名誉教授)・北海道アライグマ捕獲プログラム(R5・北海道)・北海道アライグマ防除指針(H21・北海道)

■タンチョウとの関係

▽ヒナや卵が襲われる!?

タンチョウは湿地などの水辺で巣を作り、子育てをします。生まれたばかりのヒナは15cm程で、生息場所が重なるアライグマはタンチョウのヒナや卵を襲う恐れがあります。

▽舞鶴遊水地での捕獲

舞鶴遊水地では、平成30年からアライグマの捕獲を行っていますが、遊水地内でのアライグマ確認数は増加傾向にあります。

水路をつたって外から侵入していることから、令和7年度は遊水地外での捕獲も検討しています。

■効率的な捕獲方法

▽アライグマの移動経路に設置

アライグマは用水路などの水辺、防風林、水田や畑のへりを移動します。また、同じ場所を繰り返し利用することは少ないので、被害を受けた農地よりも、農地への侵入経路に設置したほうが効果的です。効率的な捕獲方法

▽春~初夏が効果的

アライグマは出産後、6月頃には幼獣を連れて移動し始めます。農地にエサとなる農作物が少なく、子育てのため、エサがより必要となる春~初夏の時期は捕獲がしやすくなります。

▽データを活用

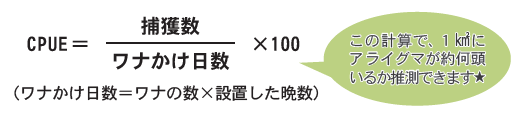

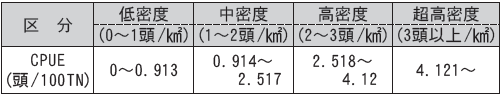

ワナかけ日数(捕獲努力量)と捕獲数を記録する「ワナ日誌」を活用すると、地域のアライグマの生息密度の指標(CPUE)を算出できます。それにより地域の現況把握と捕獲目標を立てることができます。

CPUEと生息密度の関係(北海道アライグマ防除技術指針より)

問合先:役場企画政策係

【電話】76-8015