- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道足寄町

- 広報紙名 : 広報あしょろ 令和7年4月号

■~保護者必見!若年層の消費者トラブルの現状~傾向をつかんで対策の巻

髙安ユミ子 消費生活相談員

令和4年の民法改正により、成年とされる年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正により成人を迎えたら、高校生であっても未成年者保護法の適用がなくなることから、全国的に若者への消費者教育や悪質商法に関する啓発が盛んに行われました。本町においても学校からの依頼を受けて出前講座を実施し、世の中にはさまざまなトラブルがあることをお伝えしました。

今回は若年層でどのようなトラブルが起きているのか、保護者の皆さんをはじめ多くの方に、若年層の消費者トラブルの知識を広げていただくため、国民生活センターの「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告〈結果・概要〉の一部をご紹介します。

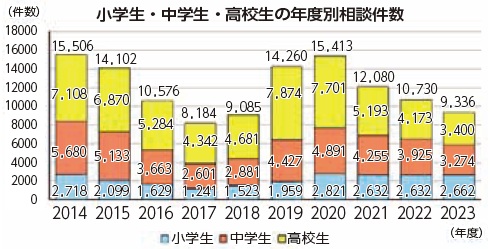

Q:未成年者(小学生・中学生・高校生)の相談の傾向はどうなっていますか?

A:報告書の本文では10年間のデータが年度別に掲載されています。商品分類定義が変更になっているため一概には言えませんが契約当事者の年齢が低いうちは「インターネットゲーム」の相談が多くなっています。また年齢が高くなるにつれて「インターネット通販」に関する相談が多くなっています。

出典:未成年者の消費者トラブルの現状(概略版)より一部抜粋

◯ここがポイント

オンラインゲームの課金については親子で使い方のルールを決め、スマホやゲーム機のペアレンタルコントロール機能を活用しましょう。

※ペアレンタルコントロール機能とは、課金時に保護者のパスワードを入力必須にしたり、利用時間の制限などを設定したりすること。

Q:未成年者の消費者トラブルを防ぐための課題はありますか?

A:若年層では、自ら事業者と多額の金銭を伴う契約をする機会が少ない一方、近年はキャッシュレス等で決済することが多くなり高額請求につながるトラブルが頻発しています。特に多いのが、親が使用していないスマートフォンなどを使用して、端末やクレジットカードの使用履歴などからキャッシュレス決済をして、後で高額請求を受けるなどのトラブルが発生しているようです。

小・中・高校生の令和5年度のインターネットゲームの平均既支払額は小学生が10万円を超え、中学生では20万円近く、そして高校生は約23万円と高額になっています。

トラブルを防ぐためには、家庭内での金融教育が重要であるため、保護者もお金や決済に関する知識が必要です。ご紹介したデータの他に都道府県などの消費生活センターのアンケートで(1)未成年者への相談対応をどのように行っているのか、(2)未成年者への消費者教育・啓発活動をどのように行っているのかという項目についても掲載されています。トラブルの要因や課題、対策等について参考になると思いますので、ぜひアクセスしてみてください。

◇相談員からのアドバイス

若者の皆さんへ!消費者トラブルになったら一人で悩まず、身近な大人に相談しましょう!

消費生活相談は年齢に関係なく受け付けています。買い物に関するトラブルの相談も受け付けています。

詳細:

・消費生活相談所

【電話】28-0585

【住所】南6-2 町社会福祉協議会内

平日:午前10時〜午後3時30分

・役場住民・出納課住民生活担当

【電話】28-3858