- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道標津町

- 広報紙名 : 広報しべつ 2025年9月号

1万年前からサケとともに歩んできた標津町

将来のサケ資源を河川に還すため、皆さまのご協力が必要です。

標津町のシンボルサケは、水産資源であり、大切な財産です。

■令和7年度「自主規制期間」

標津海域:8/29(金)~9/7(日)

根室管内共通:9/1(月)~9/7(日)

■標津とサケの歴史

標津町の歴史はサケとともに刻まれています。標津が誇る日本最大の堅穴群「標津遺跡群」は、1万年前から17世紀に至るまで途切れることなく人が暮らし、今に残されてきました。遺跡を調査すると、この地がサケとともに歩んできた証として、あらゆる時代の堅穴から大量のサケの骨が見つかっています。

江戸時代、日本東門の国境警備開拓を担った会津藩の標津代官、南摩綱紀がサケを資源にした永続的な産業の構想を灯しました。その後、サケ資源量が少なく続いた明治半ば以降の苦境を乗り越え、人工ふ化事業の成果や漁船など生産基盤の大型化、漁業者による鮮度保持対策により、標津町のサケは劇的な復活を遂げ、日本一の水揚げ量となっていきました。

また、町、漁協、漁業者、加工団体などが連携し実践した消費流通対策により「サケは標津」だと広く認知度が高められ、さらに食の安全・安心を追求した地域HACCP、品質の向上を求めた水産ブランドづくりなどサケを中心にした魅力ある水産業を目指し、これからも標津とサケの歩みは続きます。

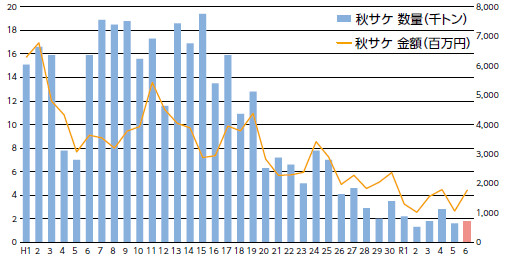

しかし、海の高水温化やエサとなるプランクトンの不足など、厳しい海洋環境の変化がサケの低調な回帰に影響していると挙げられる中、今年のサケは類を見ない来遊数の最小予想が発表され、定置漁業をはじめ、人工ふ化放流事業、水産加工業などに極めて深刻な影響が懸念される大きな課題に直面しています。

■秋サケの来遊予測

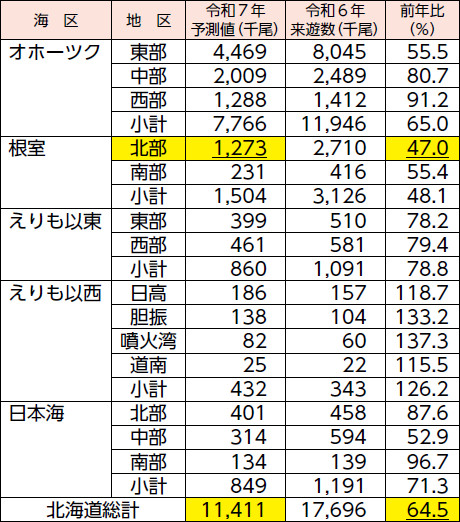

今年6月、「北海道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場」は今年の秋サケ来遊予測値を発表しました。前年比は全道全体で64.5%、標津を含む根室北部では47%と予想されました。来遊数は、沿岸漁獲量と河川捕獲の合計値ですが、仮にこの来遊予想値を当てはめた場合、将来の資源につなぐため河川で捕獲する再生産親魚と種卵の確保が極めて困難になる状況が考えられます。

こうした厳しい状況が予想されたため、定置漁業者やサケとマスの人工ふ化放流事業を担う増殖事業協会では、1尾でも多くの親魚と一粒でも多くの種卵を確保するために、獲らない自主的な努力として、定置網を入れる時期を遅らせる自主規制を行い、将来のサケ資源となる親魚の河川遡上を促します。

・令和7年秋サケ地区別来遊予測

・標津の秋サケ沿岸漁獲量(平成元年~令和6年)

■サケ釣り自粛に関するご協力のお願い

根室管内の各さけ定置部会および一般社団法人根室管内さけ・ます増殖事業協会では、以下の期間を「自主規制期間」として決定しました。私たちができる将来のサケ資源を守るため、この期間、サケ釣り自粛にご協力をお願いします。

▽令和7年度「自主規制期間」

標津海域:8/29(金)~9/7(日)

根室管内共通:9/1(月)~9/7(日)

■将来の資源を守るため期間中は釣らずに見守ってほしい

例年、秋のサケ釣りをしている方にとって、「釣らないでほしい」というお願いは決して軽い物ではありません。しかし、今、私たちが未来のサケと地域の水産業を守るため、「自主規制期間」は釣らないという行動が重要となってきます。

今回の呼びかけは、人工ふ化放流事業によって4年の歳月を経て産卵のために移動を始め戻ってきたサケが川を遡上する「限られた期間」(自主規制期間)のみ、広報紙や各種メディアを通して釣り自粛のお願いをしています。漁業者も「将来のサケ資源のため」に網入れを延期し「漁獲しない我慢」をしています。この大切なタイミングで親魚を守れるかどうかが、来年、再来年の資源に大きな影響を与えます。

未来のサケと水産業を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■今、私たちにできること

・サケ資源に関心を持つ

・遡上時期の釣りを控える

・マナー、ルールを守る

・この情報を周りに伝える

今年の秋は、釣らずに見守る。

それが、未来のサケと釣りの楽しみを守る第一歩です。

問合先:水産課

【電話】85-7245