- 発行日 :

- 自治体名 : 秋田県鹿角市

- 広報紙名 : 広報かづの 令和7年5月号

近年、ウェルビーイング(Well-being)という言葉を耳にしたことはありませんか。ウェルビーイングは、世界保健機関(WHO)の憲章で初めて登場した言葉であり、人々が身体的・精神的・社会的に「良好な状態」にあることを意味し、個人としてだけでなく、社会全体として幸せを感じる状態を言います。「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」を求められる時代へと変化している中で、本市は、一人ひとりが自分らしく幸せを実感できる地域を目指し、ウェルビーイングの視点をまちづくりに取り入れることを目指しています。

■ウェルビーイングとは?

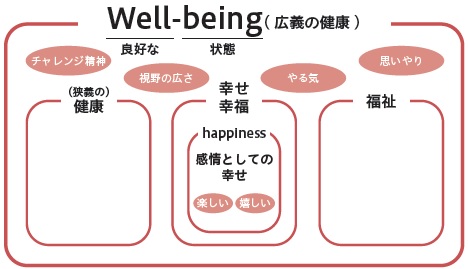

ウェルビーイングとは、人々が身体的・精神的・社会的に良好な状態と定義されています。幸せと訳されることが多い「ハピネス」が一時的・瞬時の精神的な面での幸せであるのに対し、ウェルビーイングは社会的な面も含め、多面的・持続的な幸せとしていることが特徴です。

▽ウェルビーイングの概念図

■なぜ今、注目されているの?

一つには、人々がどのようにしてより良い生活を送り、充実した人生を実現できるかを探求するポジティブ心理学の研究が盛んになってきたことです。幸せな人は創造性が3倍高い、生産性が1・3倍高い、寿命が7年から10年長く健康であることなどが数値として明らかとなり、社会に知られるようになりました。

二つ目は、時代の変化とともに地位財(お金、モノ、地位のように他人と比べられる財)から非地位財(幸せや健康など、他人と比べるものではなく自分の中で昇華させる財)へと価値観が移ってきたことにあります。

これらを背景に、国もポスト持続可能な開発目標(SDGs)としてウェルビーイングの向上を目指す方針を示しています。自治体も「住民福祉の向上」を成長戦略の中心に位置付け、ウェルビーイングとまちづくりを結んだ政策展開が加速しています。

■鹿角市民にとってのウェルビーイングって?

▽さまざまなつながりを重視した社会的な幸せに注目

今年1月に開催した「かづの未来の若者会議」では、豊かな地域資源、人のつながりの強さが本市の強みであるとの意見が出されました。3月には、本市の強みである人のつながり(輪)を若者へと広げ、社会と協力しながら若者に希望を与えていくまちづくりの必要性が市に提案されています。

本市では、さまざまなつながりを重視し、社会的に幸せな状態が続くウェルビーイングの概念に着目しています。若者の流出が進み、「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」へと時代が変化してきている中で、若者が住み続けたいと思えるまちを形成していくためには、自分らしく輝くことができ、地域に根ざした幸せのあり方を追求し、このまちの暮らしに「幸せを実感」できることが何よりも大切です。

▽武蔵野大学との共同研究

本市との域学連携を通じて、鹿角を再訪する学生が増えています。これは、本市の地域資源や人の温かさに触れた学生の心に、鹿角が新たな拠点として刻まれ、心豊かな暮らしに関心が高まっているからと言えます。

そのような中、昨年4月、本市と包括連携協定を締結する東京都の武蔵野大学に、世界初の「ウェルビーイング学部」が発足しました。本市では、第7次総合計画後期基本計画の中で、幸せを実感できるまちを市民と一緒に実現していくため、このウェルビーイング学部長期研究プログラムの令和8年度からの誘致を目指しており、共同研究を進めたいと考えています。

まだなじみの薄いウェルビーイングですが、市民の皆さんに理解を深めていただくため、市民公開講座を開催しますので、ぜひお気軽に参加いただき、一緒に「心豊かな暮らし」について考えてみませんか。

■武蔵野大学市民公開講座のご案内

▽ウェルビーイングってなんだろう?ー市民の幸福感が向上するウェルビーイングなまちづくりー

ウェルビーイングに対する理解を深めるための市民公開講座を開催します。申し込みは不要で、参加費は無料ですので、お気軽にご参加ください。

日時:6月4日(水)10時~11時30分

場所:交流センター講堂

講師:前野隆司(たかし)氏(武蔵野大学ウェルビーイング学部長)

プロフィール:1984年東京工業大学(現東京科学大学)卒業、1986年同大学修士修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、慶応義塾大学教授、ハーバード大学訪問教授などを経て、武蔵野大学ウェルビーイング学部長、慶応義塾大学名誉教授。博士(工学)。『幸せな職場の経営学』(2019年)、『幸せのメカニズム』(2013年)、『脳はなぜ「心」を作ったか』(2004年)など多数。専門は、幸福学、イノベーション教育など。

問合せ:政策企画課総合戦略室

【電話】30-0201