- 発行日 :

- 自治体名 : 山形県朝日町

- 広報紙名 : 広報あさひまち 令和7年6月号

~国指定名勝になってから100周年~

〝お嶋様〟が浮遊する不思議な沼―。

大沼の浮島は白鳳9年(680年)に発見されてから現在に至るまで、多くの人々を惹きつけてきました。

大正14年10月8日には国指定名勝※とされ、今年で100年目を迎えます。美しい景観や学術的に価値が高いことなどから指定されました。今回は、その節目に合わせて浮島の歩みを振り返ります。

※国指定名勝

文化財保護法に基づいて国が指定する土地。

現在、全国で431件、県内では7件が指定されています。

■浮島周辺の主な見どころ

1.県内最古の歴史をもつとされる浮嶋稲荷神社

2.相思相愛の男女が共に渡れば、縁が結ばれると伝えられている烏鵲(カササギ)橋

3.松尾芭蕉の句碑がある芭蕉塚

4.浮島の四季の様子や行事の写真が展示されている休み処。鯉のエサ(1カップ100円)も販売されています

■浮島周辺で開催される行事

1.雅楽の音色を響かせながら行列が大沼区を練り歩く大沼浮嶋稲荷神社例大祭〔5月〕

2.半年分の穢(けがれ)を落とし、今後半年分の健康と厄除けを祈願する夏越(なごし)の祓(はらえ)(大祓)〔6月〕

3・4.新たな島が誕生する大沼浮島島まつり〔7月〕

※詳しくは本紙をご覧ください。

【浮島×歴史】

移りゆく時代の中、歴史を重ねる浮島と神社

インタビュー:町史編さん専門員 長岡信悦さん

◆浮島の発見

今から1345年前に浮島を発見した修験者の役證覚(えんのしょうがく)(小角(おづぬ))は、浮島を守るため弟子の覚道(かくどう)をとどめます。そして708年、覚道は沼のそばに祠(ほこら)(浮嶋宮)を設置しました。これが浮嶋稲荷神社の始まりとされています。

◆島まつりの由来

739年に浮島を訪れた僧侶の行基(ぎょうき)が島の数を数えたところ、当時の日本の国(地域)と同じ66個の島があったため、島に国の名前を付けたと伝えられています。「大沼浮島島まつり」では新たに誕生した島に国名を付けていますが、このことが由来となったのでしょう。

◆時代の流れで変わった大行院

江戸時代まで、浮嶋稲荷神社の大沼大行院は修験寺院でした。それが明治初めの神仏分離令(神社から仏教的な要素を排除するための政策)と修験道廃止令により今の姿となったのです。

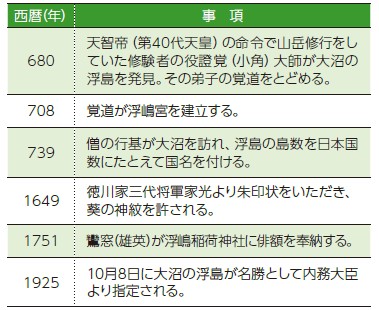

〔浮島発見以降の浮島と浮嶋稲荷神社の出来事〕

○大沼の浮島を訪れた人々

平安時代の中期、貴族・歌人であった藤原実方(さねかた)が名所旧跡を訪ね歩いた際に大沼にも立ち寄り、和歌を詠んだと伝えられています。また、江戸時代後期には勤皇(きんのう)思想家の高山彦九郎が訪れ、旅日記に大沼のことを記しています。明治時代以降では詩人の土井晩翠(どいばんすい)や俳人の上田聴秋(うえだちょうしゅう)(花の本十一世)など、多くの文人墨客(ぼっきゃく)が大沼の浮島を訪れています。

○羽州大沼山浮島神池の図

江戸時代の終わり頃に作られた、浮島周辺を描いた版画。原版の一部には削られたような痕跡があるが、ほかの絵図や史料を参考にして長岡さんが修復した。

現在架けられている烏鵲橋はこれらの図をもとに昭和55年に再現されたもので、その付近の沼(あか沼)も同時に掘り返された。

【浮島×俳句】

国指定名勝につなげた俳人 鸞窓(らんそう)

インタビュー:文化財保護委員 佐竹伸一さん

◆全国の俳人に浮島を伝える

俳人でもあった大沼大行院43代当主の雄英(俳号:鸞窓)は、一流俳人から寄せられた句を俳額にまとめ、1751年に浮嶋稲荷神社に奉納しました。遠くは長崎や京都など、交流のあった全国の著名な俳人に大沼の浮島の神秘性を伝え作句を依頼したことが伺えます。

また、6年ごと(丑・未年)に祈祷守札献上のため参府の必要があった鸞窓の修験の旅は、同時に俳諧の旅でもありその足跡は名古屋にまで及んでいたことが記録されています。

◆浮島の存在が広く世に広まる

鸞窓を訪れた俳人の百井塘雨(ももいとうう)(〜1794年)が「笈埃随筆(きゅうあいずいひつ)」で浮島を紹介。後に、橘南谿(たちばななんけい)(〜1805年)が「東遊記」※に引用して紹介したことから、大沼の浮島の存在が人々に広く知られるようになりました。

内務省は「橘南谿ノ記戴アリタル以来汎ク人ノ知ル所トナリ全國浮島中ノ最モ著名ナルモノナリ」と大沼の浮島を国指定の名勝にしました。

※東遊記…江戸時代後期の儒医である橘南谿が全国各地の見聞を編さんした書物。現在の旅行ガイドブックのようなもの。

Q.鸞窓は俳額の句をどのように集めたの?

直接会って依頼したほか、共通の知人や手紙を通して集めていたようです。当然、動画などはない時代でしたから、言葉や文章で浮島の様子を伝えたはずです。依頼された俳人も、島が浮遊する景色を想像して句を詠んだのでしょう。

鸞窓が俳額を奉納したのは35歳の時。青年時代から精力的に全国の俳人たちとのつながりを築き上げていったことが分かります。

Q.どうして、浮島には松尾芭蕉の句碑があるの?

鸞窓は自身を“芭蕉三世”と例えるほど、松尾芭蕉を尊敬していました。芭蕉塚の句は松尾芭蕉の辞世の句「旅に病んで夢は枯野をかけめぐる」であり、鸞窓が55歳の時に建立したものです。

句碑の裏には鸞窓の句「しま遊ぶ夢の行方やつゆ(露)時雨」が刻まれています。表の芭蕉の句を踏まえ、晩年に差しかかった自らの来(き)し方(かた)と行く末を浮島に仮託(かたく)して詠んだものです。表裏の句とも夢がキーワードになっています。

○浮嶋稲荷神社に奉納された俳額

5点が奉納されており、鸞窓が奉納した3点は町指定有形文化財。1768年に息子の左文が父・鸞窓の後見を受け奉納した残りの2点も歴史的・文化的価値が極めて高い。俳額には大島蓼太(おおしまりょうた)や加賀千代女(かがのちよじょ)など、当時のそうそうたる俳人の句が並んでいる。