くらし 「できるを取り戻す」応援プログラム できなくなったこと、諦めていませんか?

- 1/39

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県須賀川市

- 広報紙名 : 広報すかがわ 2025年10月号

3カ月間の自宅訪問型

年齢を重ねても、自分らしく、住み慣れた地域で暮らし続けたい。そのためには「今まで楽にできたことができなくなってきた」と感じ始めたときの対処が大切です。市では、日常生活の困り事を抱え始めた人向けに、介護予防の取り組みを進めています。今回は、フレイルへの対策とリエイブルメントの考え方を紹介します。

◆フレイルって何?

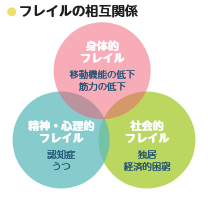

フレイルとは、加齢により筋力や心の元気が少しずつ弱っていく状態のことです。フレイルには「身体的フレイル」「精神・心理的フレイル」「社会的フレイル」の3つがあり、相互に関連するため、どれか一つが悪化すると、ほかのフレイルにも影響が出ます。

疲れやすくなったり、活動量が減ったり、人との交流が少なくなったりすることが、フレイルのサインです。この状態を放置すると「できない」が増えていきます。下のチェックリストで自分の状態を確認してみましょう。

▽フレイル診断チェックリスト

・6カ月間で、意図せず体重が2kg以上減った

・ペットボトルの蓋が開けにくくなった(握力:男性28kg、女性18kgより低い)

・ここ2週間、訳もなく疲れたような感じがする

・横断歩道を青信号の間に渡りきることが難しくなった(徒歩で1秒間に1m進めない速さ)

・ウオーキングなどの軽い運動や体操を全くしていない

1つでも当てはまる人は、元気なうちから予防しましょう!

3つ以上当てはまる人は、既にフレイル状態です!早目に対策を取りましょう!

◆フレイルになったらどうしたらいいの?

フレイルは、健康な状態と要介護状態の中間の状態です。早期に気付き生活習慣を見直すことで、健康な状態を取り戻すことができます。そのために必要な考え方の一つが「リエイブルメント」です。

◆リエイブルメントって何?

リエイブルメント(再自立)とは、加齢や疾患などによりできなくなったことが「もう一度できる」ようになることです。支援者側も、やってあげるのではなく、自分でできるようにする、持っている力を引き出す手伝いをします。

例えば、転倒などをきっかけに「外に出なくなった」「料理をやめた」など、日常の活動が減ってしまうことがあります。料理をしなくなったときに、配食サービスを利用するのでは「もう一度できる」ようにはなりません。体や自宅の状況を観察・分析し、本人の持っている力を生かして、本人と支援者が、チームで対応することが必要です。

◆市はどんな取り組みをしているの?

外出や食事、体力の不安など日常生活での困り事を抱え始めた人に「できるを取り戻す」応援プログラムを行っています(下記とおり)。

このプログラムでは、約3カ月間で10回程度、リハビリテーションの専門職が自宅を訪問し、面談やアドバイスを重ね、自宅で取り組める「もう一度できる」を実現するための手伝いをします。自分が自宅で継続して取り組むことで、専門職によるサービスに頼らない、元の暮らしや元に近い暮らしを目指します。

▽「できるを取り戻す」応援プログラムの流れ

『事前・初回訪問』

・身体機能や生活環境を確認

・3カ月後の目標や自宅でできる取り組みを一緒に計画

『毎日の取り組み』

散歩やストレッチ、部屋の掃除など

『定期面談(週1回~月2回)』

・毎日の取り組みの振り返りや取り組み内容の見直し

・状態の確認やアドバイス

『元の暮らしや元に近い暮らしを取り戻す』

◆どんな人が利用できるの?

「できるを取り戻す」応援プログラムを利用できる人は、要介護認定の区分が要支援1・2の人、簡易なチェック項目で生活機能の低下がみられた人です。

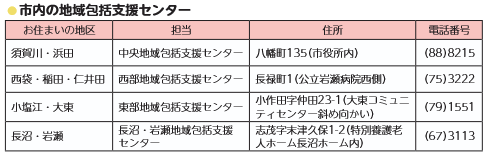

これからも自分らしい暮らしを続けるために、フレイルかなと思ったら、長寿福祉課または下の表の各地域包括支援センターにご相談ください。

●支援者の声

『自分らしい暮らしを取り戻すために』

フレイルは基本的に緩やかに進行しますので、早目に気付くことがとても重要です。その上で、座っている時間や横になる時間を減らすこと、歩く時間を作る、外出する機会を増やすなど、自分なりの対策をしてみると良いと思います。それでも改善しない場合、リハビリテーション専門職の支援を受けられる「できるを取り戻す」応援プログラムの活用は、とても有効な手段です。

介護サービスは困り事の解決にはなりますが、フレイル自体を直接解決することは難しいです。過剰なサービスにより、自立意欲や能力が更に低下する場合もあります。「体力が落ちたら、すぐに介護サービス」という発想ではなく、まずは体と心を元気にしていくことに重点を置いて、フレイル対策をしていくことが大事です。

人によっては完全に元の暮らしを取り戻せないこともありますが、専門職の支援を受けながら、生活環境や手段を見直すことで、今より楽に自分らしい暮らしを送ることが可能になると思います。

-理学療法士 平野雄三(ゆうぞう)さん

『利用者と関わった実感』

利用者の気持ちに寄り添いながら、利用者がなりたい自分になれる、戻れるように、一回一回の訪問を大事に支援しています。

毎日の取り組みを継続することで、身体機能の改善を実感できている利用者が多いです。「体が前より軽くなった」「痛みが少なくなった」「気付いたらすっと立てるようになった」などの声を聞きます。私としても、前向きな気持ちを得ながら元気を取り戻していく姿を見られたときには、とてもうれしい気持ちになります。

何かのきっかけで屋外の活動が減ったり、閉じこもり気味になってしまったりしている人や、転倒に対するちょっとした不安を感じたりしている人に、ぜひ「できるを取り戻す」応援プログラムを利用していただきたいです。なりたい自分を目指すお手伝いを、これからもしていきたいと考えています。

-理学療法士 廣田 智(さとし)さん

●利用者の声

『心は明るく、体は軽く』

「できるを取り戻す」応援プログラムを始めてまだ1カ月半ほどですが、椅子から立ち上がるときの不安や、屋外での歩行が随分と楽になったと感じています。体を動かすことや外に出掛けることに対しても、自信が付いてきました。

日常生活でも変化を感じています。例えば、近所のスーパーまでの道のりでは、以前は妻の歩くスピードが速く、私は後ろを歩いていました。しかし最近では、私の方が先を歩くこともあり、妻も驚いています。

日々の取り組みを記録するシートで、努力の積み重ねや体の改善を実感できています。毎日のストレッチや散歩にも意欲的に取り組めています。

リハビリテーションの先生が訪問したときには、一緒に体を動かしながら、丁寧に教えてくれます。何より、自分の体の様子に合わせた個別の取り組みを教えてくれるのが、頑張る気持ちにつながります。

楽しみながらプログラムを続けることができており、次の訪問が待ち遠しいです。

-森宿地区 Aさん(82歳)

→長寿福祉課

【電話】94-2162