- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県伊達市

- 広報紙名 : だて市政だより 2025年11月号

あなたは伊達鶏をご存知ですか?三島町の「会津地鶏」や川俣町の「川俣シャモ」に並ぶ、ふくしま三大鶏のひとつが伊達市の「伊達鶏」です。その特徴は、若鶏のやわらかい肉質と、地鶏の深い味や旨みを合わせ持つ、まさに“いいとこどり”を体現した銘柄鶏。さあ、のぞいてみましょう。伊達を貫く鶏の世界を。

■40年を迎える伊達鶏のヒストリー

◇本物の鶏肉を求めて

伊達鶏の開発にあたり、当時の伊達物産株式会社副社長である清水道夫(しみずみちお)氏は、“家禽(かきん)の女王”と称される高級鶏「ブレス鶏」を求めてフランスを訪問しました。

そこで出会ったジェーン・ベルヌ社長は「ブレス鶏は、フランスの歴史と風土の中で作られてきた。フランスのブレカン・ブレス地方でなければできない。あなた方が目指すものは、日本の歴史と風土にあった独自のものでなければならない」と話しました。つまり、オンリーワンの個性を持つものを作れということ。この助言が「伊達鶏」を作り上げる理念となりました。

かくして、伊達鶏の開発は伊達市の風土の中で陽光をさんさんと浴びながら進んでいき、幾重もの試行錯誤の末に誕生に至りました。

◇努力が日の目をみた瞬間

伊達鶏が誕生した昭和60年(1985年)ごろ、東京の有名食品メーカーで伊達鶏と最高級品ブレス鶏“シャポン”との試食会が行われました。横綱級のシャポンと新参の伊達鶏の対戦。名を伏せて出された料理を著名な料理人の先生が食べて審査する方式。やがて先生が選んだのは、新参、伊達鶏でした。このことがひとつのきっかけとなり、伊達鶏の品質管理などが大きく成長し、その後はさまざまな有名店で伊達鶏を使用されるようになりました。

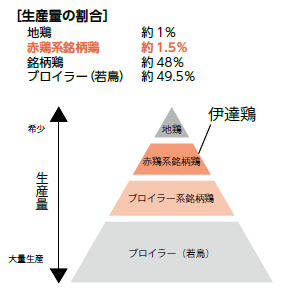

《伊達鶏(赤鶏)の希少性》

◇度重なる試練

平成23年3月11日、宮城県三陸沖を震源とし、マグニチュード9・0を記録する大地震が発生しました。福島県内でも震度6強を観測し、市内においても多くの被害が確認されました。この災害は後に、東日本大震災と称されることになります。そして、その脅威は伊達鶏にも例外なく襲いかかりました。

まず、生産者も被災しており仕事どころではない状態でした。そのため、地震発生後1週間は生産をストップするほかなく、養鶏場でも「生産を続けるべきか」の選択を迫られることとなりました。

発災から1週間後、異なる工場の従業員も集め、なんとか伊達鶏の生産を再開することができました。しかし、次に問題となったのは“風評被害”。安全であることを伝えても「福島県産」のものは買ってもらえない事態となり、生産者は心身ともに弱ってしまいました。そんな状況でも変わらず伊達鶏を選んでくれたのが、「焼鳥鳥よし※」をはじめとする、伊達鶏を愛し、長年使い続けている人たちだったのです。

「やるべきことをしっかりやり続ける」。復興を目指し、伊達鶏のPRや放射能検査の結果を発信し続けることで、少しずつ以前のような生産体制に戻っていきました。それでも、その傷は今もなお完全には癒えておらず、福島県産と聞くと受け入れてもらえないこともあるそうです。

その後、梁川地域をはじめとし、市内に大きな浸水・土砂災害被害をもたらした「令和元年東日本台風」や、毎年のように発生する地震災害により被害を受けつつも、多くの人の努力や支えによりその全てを乗り越え、伊達鶏は40年目を迎える今も成長を続けています。

◇切り開くべき道

現在、伊達鶏にとっていちばん課題となるのが、「担い手の不足」です。養鶏場においても高齢化が進み、中長期的に見ても継続が危ぶまれている状況です。後継者の確保を目指し、今後は、“農業”そのものの持つイメージや農場づくりについても、時代に合わせて変化させていくことが大切であると伊達物産株式会社の清水建志(しみずたけし)社長は語ります。

その他にも、伊達鶏はさまざまな課題に直面しています。施設などの老朽化が進む一方で、資材・飼料の高騰により生産体制の維持が困難になってきていること。近年は養鶏全体において生産羽数が減少傾向にあり、伊達鶏についても生産数の減少が危惧されていること。そして、関東をはじめとした地域での注目が高まっている反面、産地である伊達市内で伊達鶏を食べることができる機会がまだまだ少ないことなどです。

これらの課題の解消は、どれも一朝一夕でどうにかなるものではありません。伊達鶏を守るため、そして伊達鶏で伊達市を元気にするため、一歩一歩前進していく必要があります。

◇地域に根ざして、これからも

高度経済成長期の“量より質”が重視され始める中で、為替相場に左右されずにずっと続けられるようにと、創始者である父が始めたのが伊達鶏の生産事業でした。

他のどこでもない、私たちの住むこの地域の環境で育つ鶏だからこそ、多くの人に愛される今の伊達鶏があります。この40年の間には多くの苦難があり、伊達鶏はその一つ一つを乗り越えてきました。どんな絶望的な状況からでも必ず這い上がれる「起死回生」こそが日本の文化であり歴史ですからね。

鶏は空が暗いうちから鳴き朝を知らせます。“夜明けを告げる”伊達鶏が、ふるさとである伊達市の力になってくれることを願い、これからも共に歩んでいきます。