- 発行日 :

- 自治体名 : 福島県小野町

- 広報紙名 : 広報おのまち 令和7年9月号

■若者目線の質問次々

〜活性化や観光振興がテーマ〜

小野町中学生議会が8月1日、役場議場で開かれ、小野中学校の3年生6人が中学生議員として一般質問を行いました。

中学生議会は小野町の将来を担う中学生が、自分の夢や希望を織り交ぜながら町長や町当局に対して質問や提案を行う場です。町政や町議会への関心や理解を深め、中学生の視点から意見を述べ、今後のまちづくりに反映させることを目的として開催されました。

新田朔也さんをはじめ6人の中学生議員が町の活性化や観光振興、交通のことなど真剣な表情で堂々と提言を行いました。

中学生議員の質問に対し、町長・教育長が一人ひとりに丁寧な答弁を行い、貴重な意見をいただいたことに対し感謝の言葉を述べました。

最後に中学生議長の宇佐美琴音さんが「小野町で生活し、小野町をより良くしたいと思っているからこそ町の将来像である〝人が輝きみんなでつくるしあわせおのまち〞の実現のため町民が寄り添って考えていけるような提案や質問を出したと思います。今日提案したことが、小野町を良くするきっかけになればうれしく思います」と感想を述べて閉会しました。

その後、参加した生徒は、議長席に座ったり、町長や田村議長らと名刺交換をしたりするなど、交流をしました。

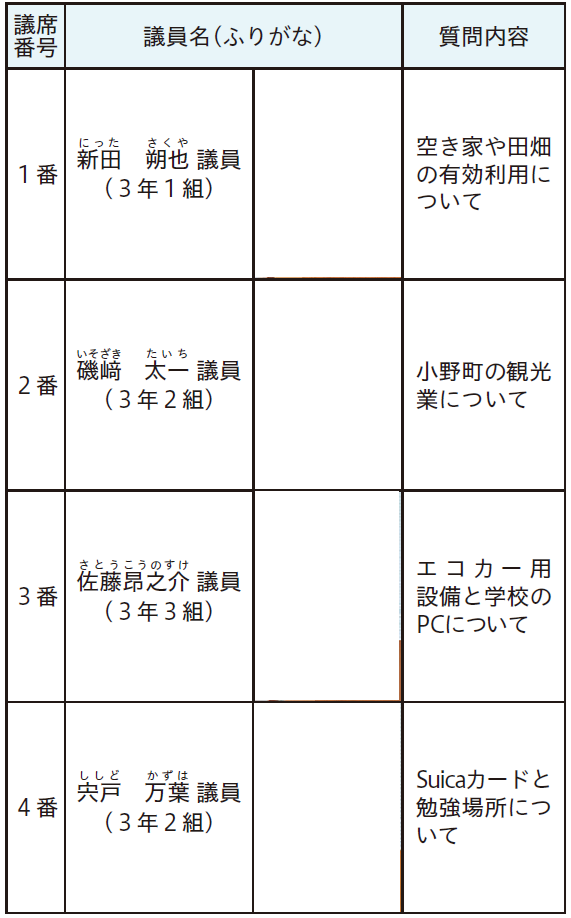

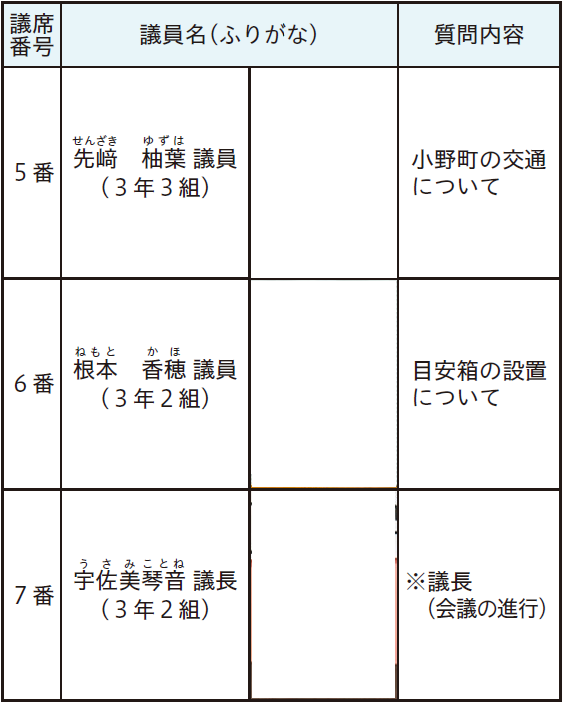

○中学生議会議員と質問内容

■中学生議会Q and A

~中学生の疑問に町が回答!~

中学生議員の皆さんから生徒ならではのフラットな視点によるさまざまな質疑が出されました。

今回は、各議員の主な質問とそれに対する町からの答弁を実現できたか検討中かを含め、一部抜粋して紹介します。

Q.学校の近くに勉強できる場所を作ってほしい![実現]

宍戸 万葉 議員

駅や学校の近くに学習スペース設置を要望します。学校後に受験生などが気軽に利用できる場を作ることで学力向上にも繋がると思います。

A.町ではふるさと文化の館にある郷土資料館に学習スペースを設置し、開放しています。

また、図書館の窓際にある閲覧コーナーも学習スペースとしてご利用できます。静かで快適な環境の中で学習が可能ですので、ぜひご利用ください。

教育委員会では、生徒の皆さんが自由に学習できる環境を整えるため、夏休みや冬休み期間に数日間、セルフスタディサポート事業を実施し、多目的研修集会施設の会議室を学習スペースとして開放しています。ここでは、塾講師ななどからの学習指導も受けることができますので、学力向上のため、合わせて有効にご活用ください。

Q.町民の意見を反映するために目安箱を設置してはどうか?[実現]

根本 香穂 議員

目安箱には、さまざまな意見・要望などを気軽に聞けるメリットがあります。町民を問わず客観的な意見を集約することが、町の活性化につながると思います。

A.議員からの提案を受け、町では町政に関する提案や意見を募集する公式ウェブサイトのページを「デジタル目安箱」としてリニューアルしました。

またページを見つけやすくするため、行政・くらしのトップページ(ピックアップ)にバナーを設置しています。

次のQRコードからも投稿ができますので、ご提案などお寄せください。

※詳細は本紙9ページをご覧ください

問合せ:デジタル推進室

【電話】72-2111

Q.町の観光業を盛り上げるためにマンホールアートを設置してはどうか?[実現]

磯﨑 太一 議員

町のマンホールにアートを取り入れることで、町の観光地以外でも楽しめるものをつくり、観光業の活性化につながると思います。

A.近年、地域独自のデザインマンホールは、観光振興や地域のイメージアップを図る手段として、導入する自治体が増えています。町としても日頃、意識することの少ないマンホール蓋をアート化することで、町の特長や魅力を発信するツールとして活用でき、観光客へのPRにつながると感じています。

今年度は、株式会社ポケモンの協力のもと、ポケモンのキャラクターを描いたマンホール蓋(ふた)「ポケふた」を設置する予定ですので、「ポケふた」を活用して町の魅力発信を図っていきます。

Q.丸忠ストア付近の踏切について、あぶくま高原道路の開通により交通量が増えたが、整備はいつ頃行う予定か?[要検討]

先﨑 柚葉 議員

丸忠ストア付近の踏切については、滝根ICの開通により交通量が増え、通学や通勤時に混雑します。踏切拡張工事をいつ頃行うか質問します。

A.ご指摘の踏切は、JR磐越東線を横断する県道船引・大越・小野線にあり、道路を管理している福島県と鉄道会社であるJR東日本が連携して管理を行っています。

この踏切については、道路の幅が狭く、歩道も整備されていないため、歩行者や自動車の通行に支障があることや、田村市滝根町方面とのアクセス道路となっているので、特に朝と夕方の通勤通学時間帯には踏切付近が混雑している状況であることから、町から県へ、踏切を広げてもらうよう要望しているところです。

また、みなさんが安心して通学できるよう、小学校の先生方や警察官、交通安全や道路管理を担当する県や町の職員が集まり、毎年、通学路の合同点検を行っており、この踏切に関しても安全対策についての話し合いが行われています。

このような活動によって、現在、県において踏切の幅を広げるための調査を進めていますが、工事を行うためには調査結果に基づき計画を立て、道路の設計やJRとの調整などをする必要があるため、工事の開始時期はまだ決まっていません。

みなさんが利用する道路について、早急に安全を確保し、交通の流れが良くなるよう、県、JR、町が協力して対策していきます。