- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県守谷市

- 広報紙名 : 広報もりや 2025年8月号

いつやってくるかわからない突然の大雨や台風。

2015年9月、関東地方を襲った台風18号による雨の影響で隣接する常総市に甚大な被害がもたらされました。

今回の特集では、想定されるリスクから、事前準備のポイント、いざ発生してしまったときにとるべき行動などをお伝えします。

約10年前の9月初旬、関東と東北地方の広い範囲に台風が接近。前線や低気圧の影響で、長時間にわたり激しい雨が降り続きました。9月10日~11日にかけては、16地点の観測地で、最大24時間降水量が観測史上最多を更新しました。

9月10日12時50分、隣接する常総市では鬼怒川の堤防が決壊。市域の3分の1が浸水、一時6000人以上が避難し、多くの家屋などに被害が発生しました。守谷市では大きな被害はありませんでしたが、守谷中学校を避難所として開設し、常総市で被災された方の受け入れを行いました。

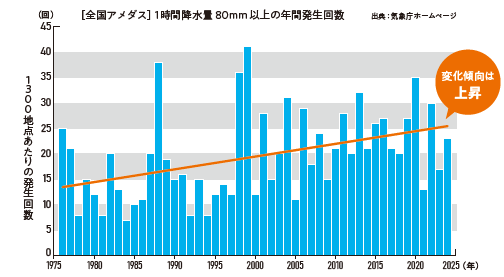

ここまでの豪雨災害ではなくとも、近年、ごく狭い範囲に短時間で強い雨が降る「局地的大雨」や、数時間にわたって激しい雨が降り続く「集中豪雨」が増えている傾向にあります。

■危険性を知っておこう 災害は突然やってくる

鬼怒川決壊の現場で対応した隊員が振り返る

・常総広域消防本部 消防司令補 斉藤伸弥(さいとうしんや)さん

・常総広域消防本部 消防司令 滝花篤(たきばなあつし)さん

○決壊した当時の状況は?

滝花さん:当時、救急車で負傷者を搬送しているときに、救急車も流されてしまいそうな濁流にぶつかりました。鬼怒川上流で大雨が降り、堤防が決壊するかもという話にはなっていましたが、驚きました。

斉藤さん:発生した当日は非番でしたが、決壊してすぐに全職員が招集され、水難隊として自衛隊と共に救助に向かいました。濁流の中で車の屋根に上っている方や、親子で流されないようつかまっている方を、漂流物を避けながらボートで救助していきました。

○どうしてそのような状況に?

斉藤さん:恐らくですが、車で逃げようとする方が多く渋滞が発生し、動けなくなってしまったのでしょう。また、浸水すると高低差がわかりづらく、車のマフラーまで水が入って動けなくなってしまったのではないかと思われます。浸水・冠水して動けなくなってしまってからでは遅いので、避難指示が出た際は、早めの避難行動が大切だと思います。自宅の2階に留まる選択をした方から、「お水をください」と窓から声をかけられたのを覚えています。浸水してしまうと、水道や電気が止まってしまうこともあります。自宅にある程度滞在できるような備えは必要だと実感しました。

滝花さん:私は、つくばみらい市側から橋を渡って救助活動を行っていたのですが、橋を渡る手前まではいつもどおりの生活、橋を渡ると被災地というのが、何だかやるせないような気持ちになりましたね。それだけ局地的に発生するのが水害の特徴でもあるんです。

○どのような準備をするべき?

滝花さん:救命士の視点からお話すると、「お薬」は避難所で個別に用意できるものではありませんので、ぜひ持って避難してほしいです。一度体験すると避難への意識は変わると思いますが、被災してからでは手遅れになることもあります。常日頃から意識は持って生活したいですね。

斉藤さん:小さなお子さんがいる場合は、粉ミルクやおむつなど、物資が届くまで数日分は必要だと感じました。ぜひ、家族で必要な備えを話し合ってみてください。

○災害対策、最後に伝えたいことは?

滝花さん:避難時には、近所の方への声掛けなど、「共助」が効果的だと思います。守谷市の自治会の皆さんは、消防訓練など積極的に実施してくれています。ただ、若い方は比較的参加が少ない印象があるので、ぜひお子さんなどを交えつつ実施してほしいですね。

斉藤さん:消防団の方とは、さまざまな現場で一緒に活動していますが、地元の方ならではのアドバイスなどもいただき、とても頼りになる存在だと思っています。ぜひ地域の皆さんには、消防団に入ってご協力いただきたいと思います。

■大雨被害

・洪水害

大雨により河川が増水し堤防を越えたり決壊したりして、周辺地域が水に浸かる災害です。大量の水が流れ込むため、広い範囲にわたる浸水が発生します。

・侵水害

河川への排水が阻まれたりして、雨水が排水しきれず、道路や住宅地などに水が溜まる災害です。下水道の排水能力を超える降雨や、地盤の低い地域での浸水などが原因となります。

・土砂災害

土石流、地滑り、崖崩れなど、集中豪雨によって地盤が緩み、土砂が大量に流れ出すことで発生します。

人的被害に加え、

・家屋の全半壊

・道路の寸断

・停電や断水 など

多くの被害が想定されます

■備えておく 防災ハザードマップ

各マップで危険と思われる場所や、避難所の位置を確認し、事前に避難ルートを考えよう。

一級河川の水位が上昇し、堤防を越えたり堤防が決壊したりすることで発生する洪水を対象として、浸水時の深さや避難場所などを示しているマップです。

■内水浸水想定区域図

水路や下水道の排水能力を超える大雨が降った際に、放流先河川の水位上昇により雨水が排水できず、側溝やマンホールからあふれ、冠水が発生しやすい地域を示したマップです。現在、この図に避難情報などを加えた「内水ハザードマップ」も制作中です。

■みんなの雨・台風対策

市民の皆さんはどのような対策をしているのでしょう。広報もりや6月号の読者アンケートで伺いました。

・常に備蓄はローテーションしており、非常用トイレやキャンプギアが揃っているので、数日間は避難生活が可能になっています(40代)

・水の備蓄(30代)

・大雨のときは換気口を閉じる(年齢未回答)

・台風関連のニュース見て、外に出ないこと(50代)

・側溝の掃除(年齢未回答)

・バケツとか植木鉢とか風で飛んでしまいそうなものがないか、台風前には庭をぐるっとパトロール(年齢未回答)

・自転車を物置にしまう(40代)