- 発行日 :

- 自治体名 : 茨城県常陸大宮市

- 広報紙名 : 広報常陸大宮 2025年1月号

◆常陸大宮市ができるまで

-昭和の大合併-

平成16年(2004)10月16日、大宮町・山方町・美和村・緒川村・御前山村の5町村が合併し、常陸大宮市が誕生しました。那珂川・久慈川という2大河川が市内を流れ、県内2位という広大な面積を有する本市ですが、江戸時代には80以上の村々が存在し、異なる生活圏や交通体系の中で人びとの生活が営まれてきました。常陸大宮市文書館では、昨年12月まで企画展「常陸大宮市ができるまで-公文書からひも解く町村合併-」を開催しましたが、今回は、その中から昭和30年代に成立した町村合併について紹介します。

◇昭和の大合併

昭和22年(1947)、地方自治法が施行されたことにより、各市町村は教育・社会福祉・公衆衛生などの事務を独立して運営するようになりましたが、昭和20年代後半になると、経済的な不安から、明治以来の行政区を拡大してさらなる効率化と財政基盤の向上を図る動きが出てきました。そのような状況の中、昭和28年(1953)9月に町村合併促進法が制定されたことにより、再び大規模合併の機運が高まることになります。

茨城県では、町村合併促進要項を作成し、(1)3町村以上の合併を基準とすること、(2)人口規模は8,000人以上とすること、(3)旧町村の分割は極力避けることを定めたほか、合併案の提示や町村合併に向けた説明会・研究会を定期的に開催するなど、合併に向けた取り組みを精力的に進めました。これを受け、常陸大宮市域の各町村では昭和29年(1954)から合併に向けた協議が行われ、明治の大合併で成立した18町村全てが合併対象となりました。こうして、昭和30年(1955)~翌31年(1956)にかけて町村合併が相次いで成立し、大宮町・山方町・美和村・緒川村・御前山村が発足することになります。

◇分村合併と地域の混乱

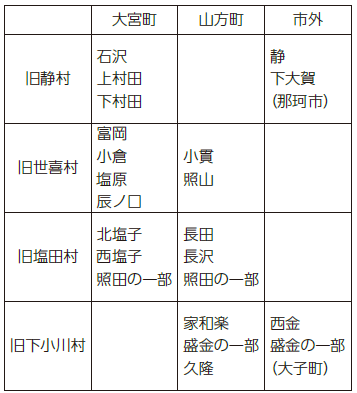

昭和の大合併では、合併組織の発足からわずか1~2年という短期間で協議が進められました。しかし、円満に合意へ至った村がある一方、地勢上・交通上の理由から分村合併を希望する村や、意見がまとまらず合併不成立となる村も存在しました。常陸大宮市域で分村合併となったのは静(しず)村・世喜(せき)村・塩田(しおた)村・下小川(しもおがわ)村の4村ですが、世喜村については住民投票によって大宮町・山方町への分村合併が決まったように、大きな混乱を生じぬまま合併へと至った一方、残る3村については合併先をめぐって激しい論争となり、村内の意思統一が困難な状況となっていました。特に、下小川村では大子町・山方町への合併を希望する派閥が対立し、山方町への合併を希望する集落が一斉に陳情書を提出するなど、村全体を巻き込んだ騒動となったほか、塩田村では分村合併の影響で照田地区が大宮町・山方町へ分かれるなど、地域運営にも重大な影響を及ぼしました。

・表 昭和の大合併で分村となった村(市域)

問い合わせ:文書館

【電話】52-0571