- 発行日 :

- 自治体名 : 栃木県大田原市

- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年7月号(No.1336)

令和6年4月から始まりました容器包装プラスチックの分別収集は、プラスチックごみを資源化することにより、地球規模での環境保全活動に寄与するほか、リサイクルを通して資源の有効活用や地域経済の循環・活性化につながるなど、地域社会に貢献する重要な活動です。

令和6年度の収集実績は、約196.7トン、1人あたりに換算すると約2.8kgとなり、目標とする計画収集量417トンの約47%となりました。

分別により、1年間でもやせるごみの焼却費用が約450万円、焼却にかかる二酸化炭素の排出量が約290トンCO2削減された計算になります。

令和6年度は千葉県の製鉄所において、コークス炉ガスやコークスなどに100%リサイクルされ、令和7年度は福島県のリサイクル工場において、リサイクルパレットなどの製品として100%リサイクルされています。計画収集量の目標を達成するためには、1人あたり年間6kgの分別が目安となります。

目標(1人あたりの年間排出量) 現在は約2.8kg/年の収集量を約6.0kg/年へ

現在:約2.8kg/年間

↓

年間目標:約6.0kg/年間

※45Lの袋、約1kgの容器包装プラスチックが入っているイメージです

■令和7年度のリサイクルの流れ

分別されたプラスチック

↓

・中間処理

製品原材料…PP/PE減容品

↓

・成形

リサイクル製品…リサイクルパレット、ペレット

◆容器包装プラスチックの減容化について

市民の皆さまから、収集日を増やして欲しいといったご意見や、分別や減容化などの工夫を知りたいというご意見をいただきました。

収集日を増やすことは、車両・人員の確保や費用の問題により、市民の皆さまの経済的な負担増に直結します。ごみの処理に係る費用は皆さまの大切な税金が使われていることから、安易に収集運搬にかかる費用を増やすより、まずは減容化の工夫について周知することで、この問題解決を図っていきます。

▽担当職員の減容化の実践紹介

・プラ容器は流し台へ

プリンやヨーグルト、乳酸菌飲料、カップ麺などを食べた時のプラ容器は、流し台に出すように、家庭内でルール化しています。

また、食器を洗うついでに容器包装プラスチックも軽く洗い、一晩乾かしてから袋に入れるようにしています。なお、すすぐ程度で汚れが落ちないものは、無理に汚れを洗わず、もやせるごみに分別しています。

・隙間を無くして入れる

容器包装プラスチックは、そのまま袋に入れてしまうとかさばってしまい、たくさんの隙間ができてしまいます。

しかし、袋に入れた状態で上から押しつぶして圧縮しようとすると、使う袋の種類によっては、簡単に破れてしまいます。

そこで、かさばるものは切ったり潰したり柔らかいものは折りたたむなど、隙間を無くすように詰め込んでいます。

■ごみの分析結果について

大田原市では「もやせるごみ」の中身を調べる「ごみの組成分析」を行っています。

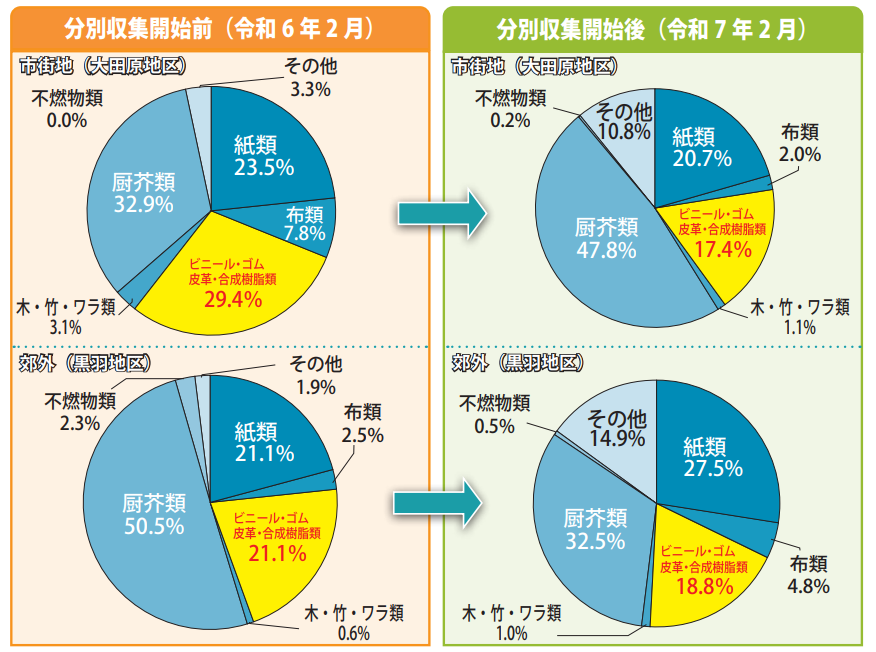

下のグラフのとおり、容器包装プラスチックの分別収集を開始する前と、分別収集を開始した後の結果を比べてみると、容器包装プラスチックが含まれている「ビニール・ゴム・皮革・合成樹脂類」の比率が、市街地で約12%、郊外で約2%程度減少しました。

◆ごみの減量化・資源化、食品ロスの削減を心がけましょう

もやせるごみの中には、リサイクルできるものや、使い切れなかった肉、野菜、果物、未開封品などの食品ロスが見られました。リサイクルできるものは、捨てる前に分別することで、減量化・資源化することができます。

また、賞味(消費)期限を確認して、食べられる量だけ購入するなど、食品ロスを減らすように心がけましょう。

▽ごみ処理の有料化について

大田原市では資源の分別体制を整え、ごみの減量化を推進することで、有料化を先送りにしてきました。環境省の指針により、ごみ処理の有料化が課題となり、現在「ごみ問題検討委員会」で検討しています。

・環境省の指針について

ごみの排出抑制や再生利用の推進、公平性の確保のために、ごみ処理の有料化を推進することが明確化されています。

・公平性の確保について

現在指定ごみ袋制を導入していますが、指定ごみ袋の価格には、ごみの処理料金を含んでいません。

このため、大田原市に住民票を移していない方などは、ごみ処理に係る住民サービスを無料で受けており、不公平な状況となっています。

▽分別時に確認すること

・シール・値札について

できる限り剥がしてください(剥がせない場合でも資源として収集できます)。

・汚れについて

小分けの調味料袋やマヨネーズ、油の容器など、汚れが落ちにくいもの・落としにくいものは「もやせるごみ」に分別してください。

・梱包用の発泡スチロール

家電や鮮魚などで使用される箱型・ブロック型の発泡スチロール(割ると粒状のプラスチックがみえるもの)は、「もやせるごみ」に分別してください。

・食品・梱包ラップフィルム

「もやせるごみ」に分別してください。

・製品プラスチック

「おもちゃ」「食器」「衣装ケース」など、製品として買ったプラスチックは対象外です。

問合せ:生活環境課[本]2階

【電話】0287‒23‒8706