- 発行日 :

- 自治体名 : 栃木県下野市

- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年7月号

■ペンギン公園 噴水稼働時間の変更

夏季期間中、ペンギン公園の噴水稼働時間を変更します。

場所:ペンギン公園(祇󠄀園4-9)

期間:7月19日(土)~8月31日(日)

時間:午前10時~12時、午後2時~4時

問い合わせ先:管理保全課

【電話】32(8908)

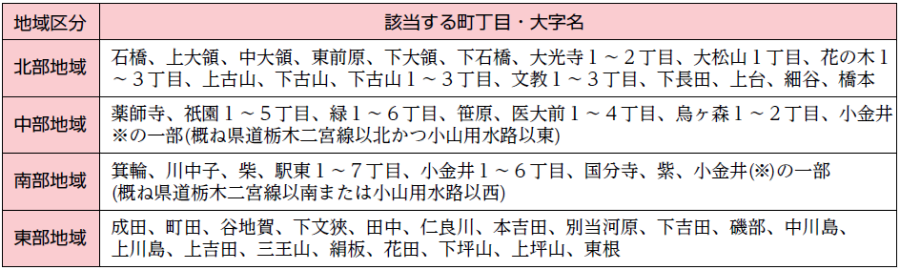

■都市計画マスタープランの策定に伴う地域別構想説明会

次期都市計画マスタープランの策定(令和8年3月策定予定)にあたり、地域別構想説明会を開催します。

◇東部地域

日時:7月15日(火) 午後6時30分~

場所:南河内公民館201会議室

◇中部地域

日時:7月17日(木) 午後6時30分~

場所:市役所2階203会議室

◇北部地域

日時:7月23日(水) 午後6時30分~

場所:石橋公民館会議室5

◇南部地域

日時:7月24日(木) 午後6時30分~

場所:市役所2階203会議室

※「小金井」は、地域別構想の区分では中部地域と南部地域に二分割されています。

問い合わせ先:都市政策課

【電話】32-8909

■都市計画の構想の縦覧及び公聴会の実施

県が決定する都市計画の構想について、縦覧と公聴会を実施します。ご意見のある方は、意見申出書を提出することができるほか、希望する方は公聴会で公述人として意見を述べることができます。

構想の名称:

(1)小山栃木都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(小山栃木都市計画区域マスタープラン)

(2)区域区分の変更

対象区域:下野市の全部及び一部

縦覧期間:7月15日(火)~7月29日(火)(土日を除く)

縦覧場所:下記問い合わせ先窓口

申出書の提出方法:意見申出書に意見の趣旨、理由及び公述人となる意思の有無を明記し、縦覧期間内に窓口または郵送で提出

◇公聴会の日時及び会場

日時:8月27日(水) 午後6時30分~

場所:市役所203会議室

留意事項:希望者がいない場合は公聴会は開催しませんので、傍聴を希望される方はあらかじめお問い合わせください。

申出書提出・問い合わせ先:

・都市政策課【電話】32-8909

・県土整備部都市政策課【電話】028-623-2465

・県栃木土木事務所【電話】0282-23-3593

■後期高齢者医療資格確認書の更新

健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するしくみに移行しています。切り替えがまだお済みでない方も、資格確認書で保険診療を受けることができます。

資格確認書は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、7月18日に郵送します。

現在お使いの健康保険証、または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日までとなりますので、8月1日以降は、ご自身で破棄するか、市民課まで返却してください。

◇後期高齢者医療限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)及び限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、限度区分を資格確認書に記載することができます。

所得区分が現役並み所得者I・IIに該当する方は、限度区分を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額でとまります。

また、世帯全員が住民税非課税である所得区分が低所得者I・IIに該当する方は、限度区分を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額でとまり、入院時の食事代も減額になります。

有効な減額認定証または限度額認定証をお持ちの方は、申請することなく、限度区分が記載された資格確認書が交付されます。

申し込み・問い合わせ先:市民課

【電話】32-8895

■マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードは以下の方法で申請できます。

◇郵送による申請

マイナンバーカードの交付申請書に顔写真を貼り、郵便ポストへ投函してください。

◇スマートフォンでの申請

申請書上の二次元コードをスマートフォンで読み込んで申請してください。

申請書がお手元にない方は市民課までご連絡ください。ご自宅にお送りします。

問い合わせ先:市民課

【電話】32-8896

■土のう袋の配布

台風や局地的な大雨により、ご自宅の敷地や家屋が浸水することがあります。水害から住宅や事業所を守るため、ご希望により土のう袋を無料で配布しています。

配布期間:7月1日(火)~11月28日(金)

配布場所:安全安心課

※来庁の際は事前にご連絡ください。配送はできません。

配布物:土のう袋(縦約60cm×横約45cm)

※1世帯20袋まで。

※中に入れる土砂は自己負担。

問い合わせ先:安全安心課

【電話】32-8894

■交通教育指導員による交通安全教室

市民の交通安全に関する知識を深めるとともに事故防止を図るため、交通教育指導員を派遣しての交通安全教室を実施しています。

幼稚園、保育園、学校、自治会、老人会、企業などで交通安全教室や交通安全講話の開催を希望される場合は、年代や規模に応じて実施しますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先:安全安心課

【電話】32-8894