- 発行日 :

- 自治体名 : 群馬県桐生市

- 広報紙名 : 広報きりゅう 令和7年3月号

◆「まさか」は突然やってきます

令和6年1月1日(祝)に発生した能登半島地震から1年が経過しました。この地震により、建物の倒壊や津波の被害、大規模な火災のほか、地盤の隆起などの甚大な被害が発生しました。被災地では、避難生活や、停電、断水、物資の不足が続きました。

この地震により、本市では、緊急消防援助隊による安否不明者の捜索活動や、被災建物の被害状況などの調査、応急給水活動などの人的支援を行いました。

令和6年8月には、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表され、地震調査委員会は今後30年以内に南海トラフ巨大地震が発生する確率について、これまでの「70~80パーセント」を「80パーセント程度」に引き上げました。国は日頃から備えを進めるよう訴えており、地震に対する危機感は年々高まっています。

自分自身や家族の大切な生命・財産を守るために、いま一度、地震への対策を見直しましょう。

◆地震から身を守る5つのポイント

(1)自助・共助・公助

災害による被害を最小限に抑えるためには、自ら取り組む「自助」、地域で協力して取り組む「共助」、行政・公的機関が取り組む「公助」の連携が必要不可欠となります。

いざ大地震が発生すると公助には限界があり、自助と共助の力が重要となります。平成7年の阪神淡路大震災では、倒壊建物などに取り残された人の救出活動の約97パーセントが自助と共助で行われたとのデータがあります。

今後予測されている大地震に備え、普段から食料品や飲料水などの備蓄や家具の転倒防止などの自助の取り組み、また地域の防災訓練に積極的に参加をして日頃から顔の見える関係づくりを構築するなどの共助の取り組みを心がけましょう。

・自助…自分の身は自分で守る

・共助…皆で協力して助け合う

・公助…行政機関の支援

(2)停電に備える

地震は突然発生します。それがもし夜間の場合、出口がわからなかったり、ガラスの破片が見えないなど、大変危険です。また、インターネットや携帯電話などを利用できないおそれもあり、情報を得ることが困難になります。そのため、寝室やリビングには、懐中電灯やラジオ、予備の電池を常備しておきましょう。

さらに、冬期の停電時は、電気ストーブやファンヒーターなどの電気を使用する暖房機器が使えなくなってしまうため、寒さ対策も必要です。使い捨てカイロや湯たんぽなどの電気を使わない防寒グッズも備えておきましょう。

(3)断水に備える

令和6年能登半島地震では、大規模な断水が発生しました。断水すると、トイレやお風呂が使えなくなります。また、食事や水分補給ができないことによる体調不良も起こります。

人が1日に必要な水分量は3リットルといわれています。備蓄用の飲料水は最低でも3日分は備えておきましょう。また、水なしで使用できる歯磨きシートやボディシート、レトルト食品や災害用トイレなどの防災用品も用意しておきましょう。

・飲料水の備蓄目安

1日 3リットル × 3~7 日分 × 家族人数

(4)「ローリングストック」を活用する

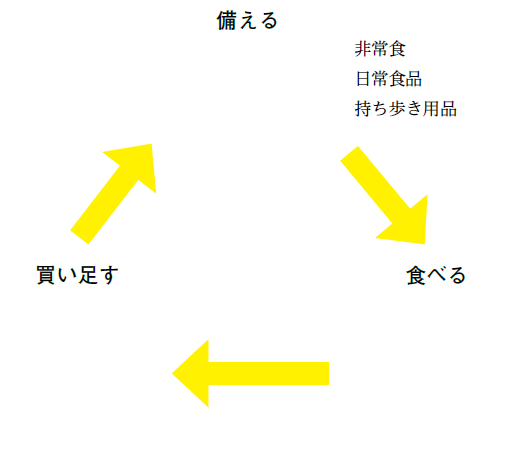

「ローリングストック」とは、普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限の近いものから消費し、食べたらその分を買い足して、常に一定量の食品を備蓄する方法です。

大きな災害が発生すると食料品や日用品が不足するおそれがあります。道路の寸断など、災害の状況によっては、物流が機能しなくなって食料の配布がすぐにできない場合があり、飲料水と同様、最低3日から1週間分の食料を備蓄しておく必要があります。

こうした事態に備え、普段から「ローリングストック」を活用して、無理なく、そして無駄なく非常用の食料や飲料水などの備蓄をしておきましょう。

(5)事前に確認する

・避難場所や避難経路

避難が必要になった場合、慌てずに行動できるように避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。避難場所までの経路についても危険な場所がないかどうか下見をしておくことが大切です。

・安否の確認方法

勤務先や学校、外出先で被災した場合の安否確認方法や集合場所を事前に決めておきましょう。

・市では「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しています(本紙二次元コードよりご覧ください。)

問い合わせ:防災・危機管理課防災・危機管理担当

【電話】46-1151