- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県川越市

- 広報紙名 : 広報川越 令和7年3月号

女性の身体は、女性ホルモンの影響によって変化します。長い人生を健康で快適に過ごせるよう、各時期の心と身体の特徴を知っておきましょう。

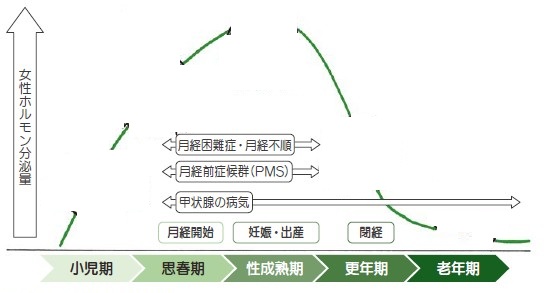

■女性のライフステージごとのホルモン変化とかかりやすい病気

◎いつまでも自分らしく過ごすために、自身の健康について振り返りましょう!

◆女性ホルモンとは

女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)は卵巣から分泌され、排卵や月経のコントロール等、女性の心身に大きく影響しています。

◆女性ホルモンの働き

上図は生涯にわたる女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量を示しています。エストロゲンは妊娠準備に向けた身体をつくることのほかに、骨量の保持やコレステロールのバランスを整えるといった作用もあります。特に閉経後は女性ホルモンの分泌量が急激に低下するため、更年期症状が現れます。

◆甲状腺疾患と更年期症状

甲状腺の疾患は女性がかかりやすい病気であり、月経異常や不妊、流産の原因になることも多いため注意が必要です。甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、甲状腺機能低下症(橋本病)などの疾患の症状は更年期症状と似ているため見過ごしてしまうこともあります。少しでも気になる不調を感じたら、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

◇甲状腺とは

喉仏の下あたりにあり、蝶のような形をした臓器です。発育や心臓の機能調整など、生命を維持するために重要な甲状腺ホルモンを分泌しています。

■甲状腺疾患と症状

◆甲状腺機能亢進症(バセドウ病)

甲状腺機能低下症(橋本病)甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。20~30代の女性に多く、男女比は1:3~5といわれています。症状は多汗(体温の上昇)、動悸、体重の減少、手の震えなどがあります。

◆甲状腺機能低下症(橋本病)

甲状腺に慢性的に炎症が起こり、甲状腺の機能が低下する病気です。30~40代の女性に多く、男女比は1:20~30といわれています。症状は寒がり(体温の低下)、疲労感、肌の乾燥やむくみ、便秘などがあります。

◇甲状腺疾患の診断と治療法

〈診断〉

主な症状と血中のホルモンを測定する甲状腺機能検査により診断します。

〈治療〉

甲状腺機能をコントロールする薬物療法が行われます。適切な診断治療がされれば、手術が必要なもの以外、多くは入院せずに治療可能です。

◎甲状腺疾患と更年期障害は症状がよく似ています

更年期障害ではなく別の病気が隠れている可能性もあります

■更年期障害の症状

卵巣機能の低下による女性ホルモンの減少が主な原因ですが、性格や体質、環境的な要因なども影響します。症状は、ほてり・発汗・動悸(どうき)・疲れやすい・イライラ・気分の落ち込みなどがあります。

問合せ:健康づくり支援課

【電話】229-4120

【FAX】225-1291