- 発行日 :

- 自治体名 : 千葉県九十九里町

- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和7年7月号

■介護保険について

介護保険制度は、町が保険者となって運営しています。

40歳以上の方は、被保険者となって保険料を納め、介護が必要になった時は費用の一部を支払って、サービスを利用することができます(40~64歳の方は、第2号被保険者の要件に当てはまる方のみ利用可)

◆被保険者

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった人

(2)40~64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(左記の特定疾病)により、介護や支援が必要となった方

▽対象特定疾病(16種類)

・医師が回復の見込みがないと判断したがん

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯(じんたい)骨化症

・骨折を伴う骨粗しょう症

・初老期における認知症

・進行性核上性まひ、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄(きょうさく)症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

■サービスの受け方

サービスを受けるには「要介護認定」を受ける必要があります。

◆認定申請方法

健康福祉課高齢者福祉係に申請書を提出

※郵送提出も可能(〒283-0195九十九里町片貝4099健康福祉課高齢者福祉係まで)、申請書は高齢者福祉係にて配布

◆申請できる方

・サービスを利用する被保険者の家族

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業所

■介護認定の流れ

(1)役場で介護認定の申請手続きを行います。

(2)役場が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。

(3)認定調査員が自宅または施設などに調査に伺います。

(4)主治医意見書と認定調査資料がそろった段階で、介護認定審査会で審査が行われます。

(5)審査結果により、非該当または要支援1・2、もしくは要介護1~5までの認定を行います。

(6)結果を本人宛てに通知します。

※申請から認定までに、1カ月程度かかります。

◆要支援認定を受けた方

日常生活の自立度が高く、介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用することで生活機能が改善する可能性が高い方です。

▽受けられるサービス

介護予防サービス(予防給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを受けることができます。

※サービスを受ける場合は、「地域包括支援センター」に、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

◆要介護認定を受けた方

適切な介護保険サービス(介護給付)を利用することで、生活機能の維持、改善を図ることが適切な方です。

▽受けられるサービス

介護サービス(介護給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを利用することができます。

※サービスを受ける場合は、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

◆非該当認定を受けた方

現段階では、介護サービスの対象にはなりませんが、将来的に要支援・要介護に移行する可能性がありますので、介護予防事業(地域支援事業)などの利用をご案内します

《保険料決定通知書・納入通知書を発送します》

65歳以上の方(第1号被保険者)に納めていただく介護保険料の通知書を7月中旬に発送します。

■介護保険料の納付方法

受給している年金の額などによって納付の方法が「特別徴収」または「普通徴収」に分かれます。

◆特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引きにより保険料を納めていただく特別徴収となります。

▽支払い方法

年額保険料を年金受給月の6回に分けて、年金から天引き。

※令和7年の4・6・8月の年金天引き額(仮徴収額)は、2月の天引き額と同額となるため、仮徴収の通知は行いません(金額などが変更になる場合は通知します)。

◆普通徴収

年金を受給していない方や年額18万円未満の方、新たに65歳になった方などは、納入通知書または口座振替により保険料を納めていただく普通徴収となります。

▽支払い方法

町から発送される納入通知書(封書)により、年額保険料を7月から翌年2月までの8回に分けて納める。

※コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。

■介護保険料の納付が遅れると

・特別な事情がないのに介護保険料を一定期間滞納すると、保険給付の支払い方法の変更や全部または一部の支払い一時差し止めなどの制限を受けることがあります。納付が困難な場合は、ご相談ください。

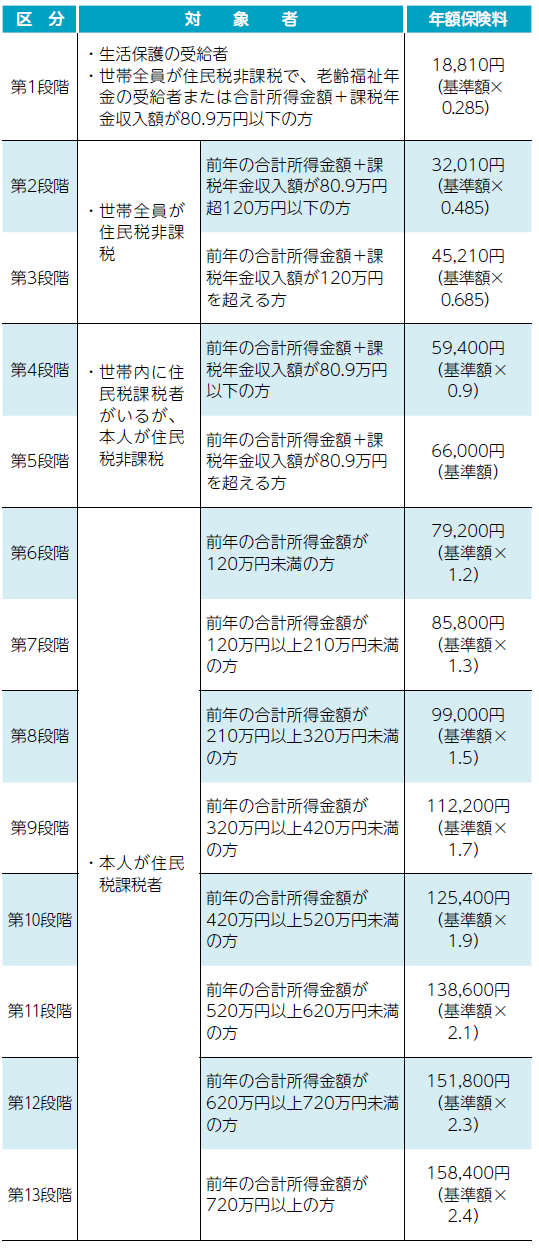

●65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

問い合わせ:健康福祉課高齢者福祉係

【電話】70-3184