- 発行日 :

- 自治体名 : 千葉県長柄町

- 広報紙名 : 広報ながら 令和7年8月19日号(NO.515)

【介護予防教室について】

町内各地区で行われている介護予防教室は平成25年から始まり、今年で12年を迎えます。

介護予防推進員をはじめ、各地区で活動している方々の努力により、現在まで継続できています。

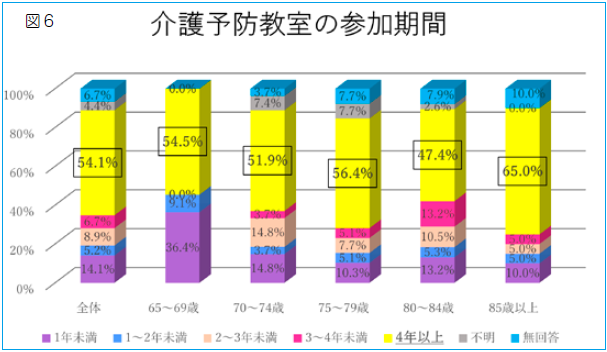

図6は「介護予防教室に参加している」と回答した135名の参加期間、年齢別集計です。

「4年以上」参加しているとの回答が半数を占め、85歳以上では65%でした。長期間継続できている背景には、介護予防への意識が高いこと、会場が地区の集会所で通いやすいこと、教室参加による効果を感じている・満足していることが推測されます。

【介護予防教室に参加する事の効果は?】

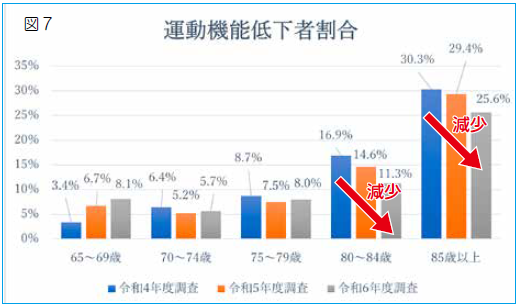

図7は令和4年~令和6年の年齢別の運動機能低下割合をグラフにしたものです。65歳~79歳までは、経年的に見てもあまり変化はありませんが、80歳以上では、運動機能低下者割合(※)が減少しています。

町の介護予防教室に参加する方の多くが80歳以上の方です。

年齢を重ねると運動機能は低下しがちですが、長柄町では各教室に通うことで、80歳以上の方の運動機能の低下を抑えることができています。

※運動機能低下者割合…加齢や病気、ケガなどによって身体を動かす機能が低下している人の割合のこと

◎効果が出ているよ!運動は大事なんだね!

【転倒について】

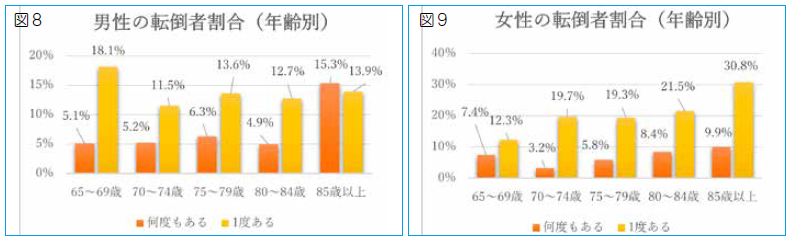

転倒は高齢期において、要介護状態を発生させ健康寿命の短縮に大きく寄与している症状の1つです。転倒は、身体機能や構造(筋力低下など)のみならず、心理社会的要因(閉じこもり等)など複雑な要因が関連していると考えられます。

図8・9は令和6年度の転倒者割合を男女別に示したものです。男性では1年以内に1度転倒がある方は65~69歳が最も多く、85歳以上では何度も転倒している方が急激に増えています。女性では、全体的に年々増加傾向にありますが、85歳以上では3割の方が1年以内に1度転倒しています。

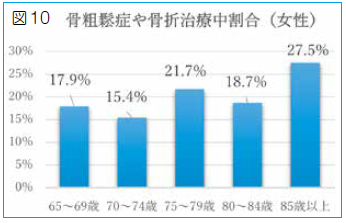

図10は令和6年度の女性の筋骨格の病気(骨折や骨粗しょう症など)の治療割合を年齢別に示したものです。85歳以上の方が約3割治療しています。女性は更年期以降女性ホルモン(特にエストロゲン)が低下します。エストロゲンは、骨密度を維持する働きがあり、減少することで骨折しやすくなります。

図9で85歳以上の女性のうち1年以内に1度転倒された方が3割おり、図10で治療中が約3割いることから、女性は1度の転倒により骨折に繋がっている可能性が高いことを示しています。

調査から85歳以上の女性は、移動時に手すりや壁、杖などの福祉用具を使用している方が4割おり、日々気を付けて生活していることがわかりましたが、「1度の転倒」が骨折に繋がる危険性があるため、注意が必要です。

◆まとめ

(1)「ながら生活支援情報」を活用しましょう。

(2)災害対策として、1度食料品などの備蓄や避難先を確認しましょう。

(3)人との交流、社会と繋がりを持ちましょう。

(4)適度な運動と栄養バランスの取れた食事を心がけ、転倒に注意しましょう。

出典:一般社団法人日本老年学的評価研究機構(JAGES)

問い合わせ先:福祉課地域包括支援センター

【電話】30–6000