くらし [特集]自分らしく生き抜いた近代平塚の女性たち(1)

- 1/19

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県平塚市

- 広報紙名 : 広報ひらつか 令和7年3月第3金曜日号

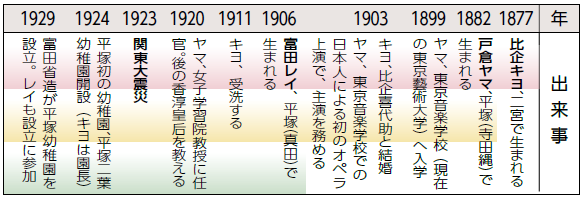

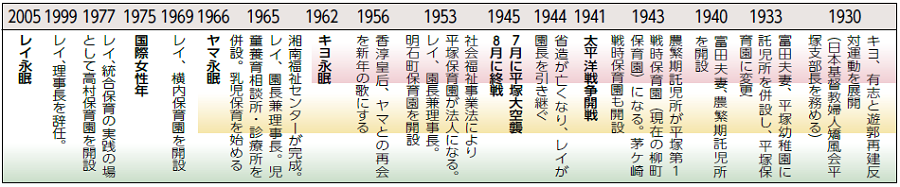

博物館の春期特別展「近代ひらつかの女性たち」が、3月22日(土)から始まる。今年は昭和50(1975)年に国際連合が「国際女性年」を宣言して50年。この節目に、特別展では、明治~昭和の時代を自分らしくき抜いた、平塚ゆかりの女性10人の足跡をたどる。今号では、その中から3人の女性を紹介する。

各人物の記事では、ジェンダー平等などに配慮し、資料と表現を変更している部分があります。

市博物館の人物を扱う特別展で女性史を取り上げるのは今回が初です。「歴史の教科書などを見ると、男性中心で女性の歴史は埋もれている印象を受けます」と市博物館学芸員の早田旅人さん。「社会のために行動し、今につながる基礎をつくった女性たちがいます。特別展では、新しい視点で、より豊かな人物史を見てもらいたいです」。

・地元研究団体と協力

今回は博物館と平塚人物史研究会の共催で、さらに須賀史談会・四之宮郷土史同好会の特別協力も得て開かれる。早田さんを含む総勢10人で、令和6年1月から会議を重ねてきた。紹介する女性10人は、以前から研究が進んでいた人の中から選ばれている。

各人物の担当者を決め、深く調査し取材を進めた結果が、特別展では見られる。「地域に根付いて活動する皆さんだからこそ得られた人脈で、かなった取材もありました。地元ならではの強みを生かした展示になっています」と早田さん。自身の専門外の部分をカバーしてもらえただけでなく、1人では調査しきれない人数の紹介が実現したと話す。「この10人をスタートに、平塚の女性史の研究がもっと展開していくといいですね。特別展がきっかけになれば幸いです」と期待を込める。

◆女性史の視点で記す

平塚人物史研究会 星賀(ほしが) 典子代表

平塚人物史研究会では、平塚ゆかりの明治~昭和の時代を生きた人物の功績を、男女問わず研究し、伝えていく活動をしています。会員は6人。各自興味ある人物の足跡をたどり、伝記にまとめています。

当会と特別協力の須賀史談会や四之宮郷土史同好会の3人にとって、特別展で扱う女性史研究は専門ではないため、「女性史の視点で記す」ことは新たな挑戦でした。県の女性史編さんや各地域で積み重ねられていた研究などを基礎に、取材と調査を進めてきました。快く取材にご協力いただいたご家族や関係者の皆さんのおかげで、貴重な資料やお話を特別展で紹介できるようになりました。

明治時代半ばから、富国強兵を進めるための政策が、次々に強化されていきました。男性は仕事、女性は家庭という固定的な性別での役割分担。女性が人として生きる権利を著しく制限された中で、自分らしく生き抜いた10人の生涯を、ぜひ特別展でご覧ください。