くらし 水のゆくえ、知っていますか?

- 1/26

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県箱根町

- 広報紙名 : 広報はこね 令和7年9月号

生活のなかで使う水。

顔を洗ったり、料理に使ったり、トイレを流したり…。

けれどその水が、家から出たあと、どこへ向かうのか。

あらためて考えたことはありますか?

実はその先には、「下水道」というしくみがあり、見えないところで私たちの暮らしを支えています。

今回の特集では、下水道のしくみと、町でいま進めている整備について紹介します。

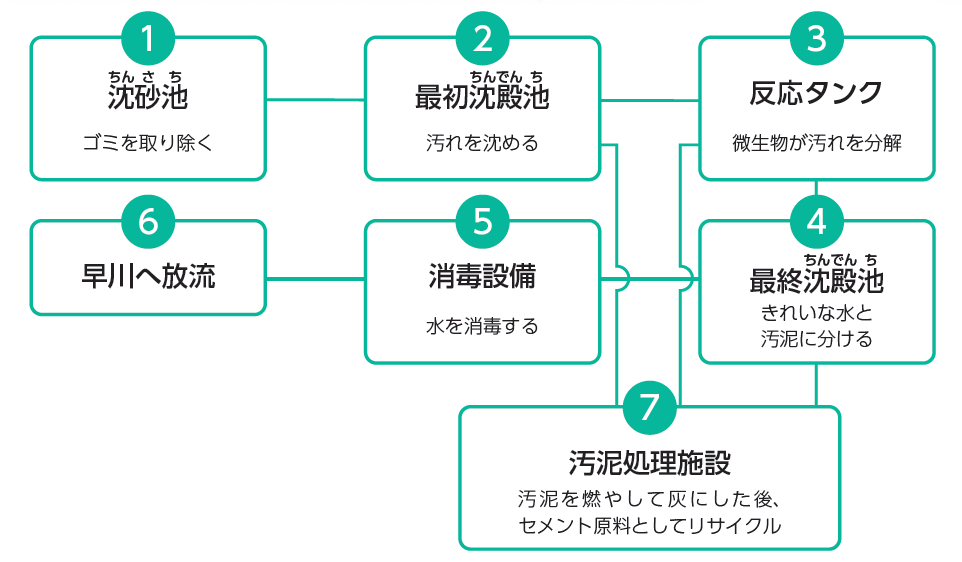

■下水がきれいになるまで

下水道が整備されている地域の各家庭やホテル等から排出された水は、下水道管や町内に11か所あるポンプ場をとおって浄水センターに集められ、以下の工程で下水からきれいな水になります。

※下水道整備地域(強羅・宮城野・木賀・仙石原・元箱根・箱根地区の一部)

※詳細は、本紙P.2をご覧ください。

こうして、私たちが使った水は、もう一度きれいな水として自然に還り、清潔な生活環境など箱根の美しい景観を守っています。

◇見えない場所で、流れを支えるしくみ

このように家庭から流れ出た水はきれいな水として自然に戻ります。でも、その「流れ」が毎日あたりまえに機能するためには、いくつもの設備やしくみ、そして見えないところで働く多くの人の支えがあります。

◇下水道って、実はこんなに広いしくみ

私たちが「下水道」と聞いて思い浮かべるのは、処理場だけかもしれません。しかし実際には、道路の下に埋まった長いパイプ(下水道管)、水を運ぶポンプ場、水をきれいにする処理施設など、すべてをまとめて「下水道」と呼びます。町の地下には、生活を支える見えないネットワークが張り巡らされているのです。

◇高低差の町・箱根の工夫

箱根町のように高低差のある地形では、水が自然の力だけでは流れない場所もあります。そうしたところでは、ポンプ場を使って処理場まで水を運んでいます。処理場では、流れてきた水から汚れや菌を取り除き、自然に戻しても問題ない水にしてから放流します。

◇衛生も、環境も、観光も守る

この下水道のしくみは、町の衛生や水環境を守るだけでなく、年間二千万人の観光客を迎える観光地としての清潔な環境づくりやおもてなしにも欠かせません。下水道は、「いまの暮らし」だけでなく、「町の未来」も支えるなくてはならないインフラなのです。

◇だから、整備と更新が必要

もちろんこのしくみも、いつまでも同じ状態で使えるわけではありません。古くなった下水道管は補修が必要で、地震や大雨などの災害に備えた耐震化や浸水対策も重要です。

また、地域によっては、まだ十分に整備されていない場所もあります。町では、定期的な点検や補修に加えて、将来を見据えた下水道整備や改築を計画的に進めています。

《豆知識コーナー 雨の水も下水道に流れるの?》

地域によって異なりますが、下水道には「合流式」と「分流式」があります。

合流法:雨水と生活排水を同じ管でまとめて流す方式。

分流式:それぞれを別の管で流す方式。

町は分流式で整備しており、雨水は道路側溝や水路を通じて沢や河川に排水されています。

■町の水道下のコト

◇[01]町の下水道の始まり

始まりは昭和44(1969)年。

町では観光開発が進むにつれて、芦ノ湖・早川の水質悪化が進んでいたことをきっかけに、昭和44年に下水道の計画をつくりました。昭和60年に仙石原浄水センター、平成元年に宮城野浄水センターが完成し、下水処理が始まってから、現在も下水道管の延長工事を行い、公共下水道に接続できる区域を広げています。

◇[02]接続だけでなく改築も

下水をきれいにするための施設である浄水センターやポンプ場は、建設から40年が経過し、機械や電気設備の老朽化が進んでいます。この先も必要不可欠な施設であるため、改築工事等を計画的に進めています。

◇[03]町の下水道の今とこれから

約55%

これは町の下水道普及率です。

町には強羅と仙石原の二つの処理区がありますが、現在、湯本処理区には下水道が整備されておらず、普及割合は低くなっています。

湯本処理区は、処理場建設候補地が見つからなかったため、事業着手が出来ない状況が続いていましたが、酒匂川流域下水道への編入が認められ、平成19年から事業を着手しています。

現在、箱根と酒匂川流域右岸終末処理場を結ぶ下水道幹線工事を県が進めています。

※次のページで詳しく解説