- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県箱根町

- 広報紙名 : 広報はこね 令和7年9月号

■もしもの時のために

町の災害への取り組みを紹介!もしもの時に役立ててください。

◇高齢者や障がいのある方への支援

《救急医療情報キット》

「かかりつけ医」や「持病」などの医療情報や緊急連絡先などを記入した用紙を容器に入れて、自宅に保管することで万一の救急時に備えるものです。配布を希望される方は、事前に申請してください。

※救急情報に変更があったときには、必ず内容を書き換えてください。

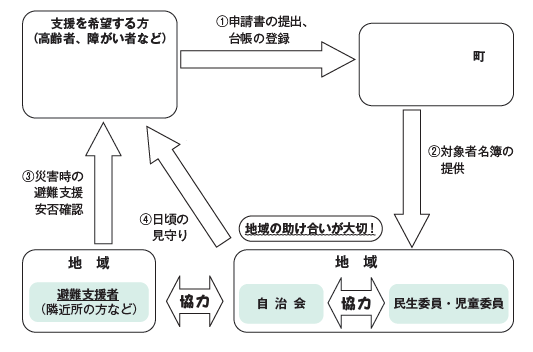

《災害時要援護者(要配慮者)支援制度》

災害時に自分で避難することが難しく、避難するための支援を希望している方に対して、「誰が、誰を、どのように支援する」という具体的な避難支援をする制度です。

この制度を希望する方は、避難支援者を決め、申請書類を提出してください。

※申請の詳細は、福祉課に問い合わせてください。

※制度の利用者で、避難支援者の連絡先など登録内容に変更があった方は必ず連絡してください。

問合せ:福祉課

【電話】85-7790

◇はこぼうマップ 交通防災情報統合WEBサイト

・災害・避難所の開設・混雑情報が分かる!

・避難所までの経路、現在地または指定位置から検索可能!

・全路線バスの現在位置をリアルタイムで表示

・各交通機関の運行情報が、確認可能

問合せ:総務防災課

【電話】85-9561

■女性や高齢者など多様な立場に配慮した防災のあり方講演会

避難生活で命と健康、本当に守れますか?

~被災地の実情から学ぼう!女性・高齢者・障がい者・子どもなどの視点から~

日時:10月31日(金)14時~16時

場所:仙石原文化センター

講師:減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表 浅野幸子さん

定員:70人(申込順)

託児:1歳から小学校就学前

申込方法:電話、FAX、メール、窓口にて、氏名(ふりがな)・住所・電話番号を知らせてください。

※託児希望の場合は、子どもの氏名(ふりがな)、年齢も。

申込期限:10月23日(木)17時まで

※託児希望の場合も同日まで

申込先:町民課

【電話】85-7160

【FAX】85-5872

【メール】[email protected]

■防災情報はここから!

町では、「緊急・防災・消防」のページを設置し、地震や洪水などのハザードマップや避難所一覧などの情報を掲載しています。また、町公式LINEでは防災行政無線で流れた情報を配信する機能が追加されたので、ぜひご登録ください。

※2次元コードは、本紙P.11をご覧ください。

・防災情報(町HP)

・LINE(町公式)

・X(旧Twitter)

◇防災行政無線テレホンサービス

放送した内容が聞き取れない場合、確認できます。

【電話(フリーダイヤル)】0120-856-050

※24時間経過した内容は削除されます

◇戸別受信機

屋内で放送を受信します。

戸別受信機は、購入して頂く必要があります。

※総務防災課に相談してください。

【電話】85-9561

■消防団員募集

消防団員は、仕事をしながら、自分たちが住む地域の安全と安心を守る活動をしており、地域防災力にも繋がっています。

また、近年は女性団員も活躍しています。

あなたも、地域を守る消防団に入団しませんか。

対象:町内在住・在勤の18歳以上の方

■9月9日は救急の日 9月7日~13日は救急医療週間

◇救急車の適正利用にご協力を!

町の令和6年の救急件数は、2,088件で、前年に比べて70件増加しました。同じ地域への出動が重なれば、他の地域の救急隊が出動することになるため、現場への到着に時間がかかり救える命が救えなくなる恐れがあります。緊急性がなく自分で病院に行けるような場合は、救急車の安易な利用を避けるようお願いします。

なお、病気やけがで救急車を呼ぶか迷ったときは、以下を活用してください。

◇応急手当を身につけましょう

尊い命を救うためには、救急車が現場に到着するまでの間に、現場に居合わせた方が適切な応急手当を行うことがとても重要です。家族や大切な人を守るために救命講習を受講しましょう。

※日程は本紙P.18を参照。

■令和7年度 箱根町総合防災訓練

日時:10月9日(木)10時30分~(予定)

場所:仙石原浄水センター

※駐車場あり

内容:防災関係機関が一堂に会し、災害時における官民の連携を深めていく貴重な場となっており、今回は仙石原地域の自治会が担当地域として参加します。

どなたでも観覧できますので、ぜひこの機会に足を運んで防災について考えてみませんか。

■自分を守り、周りも守る

防災は、特別なことではなく、日々の暮らしの中で少しずつ積み重ねていけるものです。「自分の命は自分で守る」という意識が、家族を守り、地域を支える力にもなります。

災害が起きたときにどう行動するかを考えることは、自分自身と向き合うことでもあります。行政の取り組みや制度を上手に活用しながら、一人ひとりができる備えを重ねていきましょう。それが、町全体の防災力を高める第一歩となります。