- 発行日 :

- 自治体名 : 長野県伊那市

- 広報紙名 : 市報いな 令和7年9月号

[例えば]こんな心配ありませんか?

・物忘れがひどくなってしまい、通帳やお金の管理が心配。

・親亡き後に障害を持つ子の生活や金銭管理が心配なので信頼できる人にお願いしたい。

・認知症の親を悪質商法などから守りたい。

■成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない人に対して、家庭裁判所の選任した成年後見人等が、預貯金や不動産等の財産管理および介護・福祉サービス利用手続きなどの身上監護を行う制度です。

今回は、この制度の内容や利用方法を紹介します。

■成年後見制度の種類

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

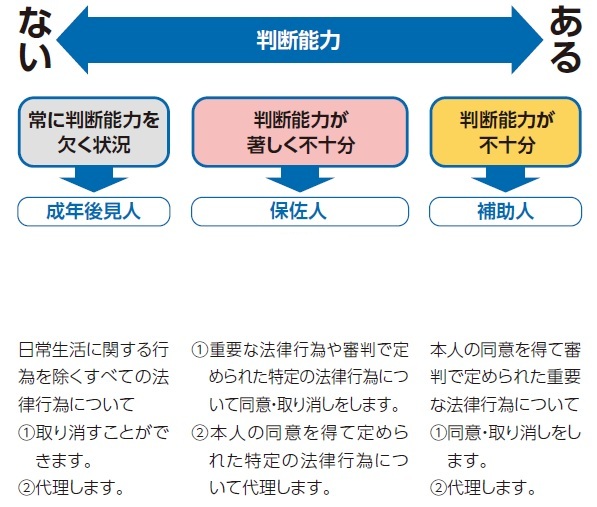

「法定後見制度」は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。

《法定後見制度》

▽すでに判断能力が低下した人を守る制度です

《任意後見制度》

▽将来に備えておく制度です

判断能力があるうちに、将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ支援してもらいたい人(任意後見人)および支援をしてもらいたい内容を契約(任意後見契約)により決めておく制度です。

[任意後見人]

本人の判断能力が不十分になってから、任意後見監督人の監督のもと、本人との契約で定めた行為を行います。

■成年後見人等ができること

財産管理:本人のために適切な財産管理を行います。

(例)預貯金(通帳やカード)の管理、年金等の収入・税金や光熱水費等の支出の管理、相続

身上監護:本人の意思を尊重しながら生活状況を確認し、適切なサポートを行います。

(例)施設入所の手続き(申込みや契約)、病院での入院の契約、福祉サービスの契約

※手術などの医療行為の同意や身元保証人・身元引受人になること、実際の介護など、成年後見人等ができないこともあります。

■成年後見制度を利用する流れ

《法定後見制度の場合》

▽申し立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申し立てます。

申し立てができる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長等

必要書類:申立書、財産目録、診断書、戸籍謄本、郵便切手、収入印紙等

↓

▽審判手続き

家庭裁判所が書類審査、本人や申立人との面接等を行います。必要に応じて、本人の判断能力を鑑定することがあります。

↓

▽審判

家庭裁判所が後見等の開始を決定し、成年後見人等を選任します。結果は、本人、申立人、選任された成年後見人等に告知・通知されます。

↓

▽支援開始

成年後見人等の登記が完了してから成年後見人等の支援が始まります。

《任意後見制度の場合》

▽契約の準備

本人と、任意後見を依頼された人(任意後見受任者)とで任意後見の内容を取り決めます。

↓

▽任意後見契約

公証人が作成する公正証書で、契約を締結します。その後公証人からの嘱託により法務局で任意後見契約の登記がされます。

以下、本人の判断能力が不十分になった場合

↓

▽申し立て

任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を家庭裁判所に申し立てます。

申し立てができる人:本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者

必要書類:申立書、財産目録、診断書、戸籍謄本、郵便切手、収入印紙等

↓

▽支援開始

任意後見監督人が選任され、任意後見受任者は任意後見人となり、家庭裁判所からの委嘱により登記がされ支援が始まります。

■制度に関する相談窓口

市の成年後見制度の相談窓口は、福祉相談課です。福祉相談課は、伊那市役所本庁ではなく、山寺の福祉まちづくりセンター内にありますのでご注意ください。福祉まちづくりセンター内には、伊那市社会福祉協議会の上伊那成年後見センターがありますが、二次相談窓口となっているため初回相談は対応することができません。相談内容によって上伊那成年後見センターや関係機関と連携し、サポートします。

まずは福祉相談課にご相談ください。

※詳しくは本紙をご覧ください

問合せ:福祉相談課 相談支援係