- 発行日 :

- 自治体名 : 長野県白馬村

- 広報紙名 : 広報はくば 2025年4月号 Vol.583

白馬村南部の親海湿原と姫川源流は、美しい自然景観で知られています。しかし近年は湧水が減少し乾燥化が進んでいます。その現状と考えられる要因について、白馬村文化財審議委員の太田勝一氏の調査により報告します。

◆神城盆地と青木湖の成り立ち

姫川の源流は、かつてはもっと南側にあり、仁科三湖~神城盆地にかけて旧姫川が流れていました(図1(本紙参照))。約3.4万年前に西側山地で巨大崩壊(佐野坂崩壊)が起き、崩壊堆積物(佐野坂丘陵)が旧姫川を堰き止めました。これにより、上流側が青木湖、下流側は神城盆地となりました(図2(本紙参照))。

◆親海湿原と姫川源流

親海湿原と現在の姫川源流は、佐野坂丘陵の直下に位置します。この付近には凹凸地形が多いことから、地下の浅いところに崩壊堆積物が伏在すると考えられます(図2・図3(本紙参照))。

その西側は、鳴沢川から流れ出した砂礫でできた扇状地です(図3(本紙参照))。水質調査結果から、親海湿原と姫川源流の湧水は、青木湖から漏れた水ではなく、おもに鳴沢川の伏流水が起源と考えられます。

◆湧水量の減少と乾燥化の現状

2016年以来、親海湿原では乾燥化が急速に進み、湿原植生が激減しました(写真1(本紙参照))。姫川源流では湧水量が激減し、水草のバイカモがほぼ消滅しました(写真2(本紙参照))。

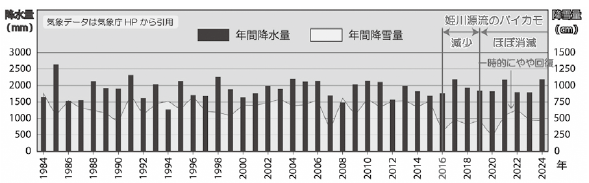

冬期の降雪量と姫川源流のバイカモの成育状況には相関が認められます(図4)。2016年以降に降雪量が減少したのに伴いバイカモは急激に減少し、その後ほぼ消滅しました。これは、少雪化により地下水位が低下し、湧水量が減少したことが最大の要因と考えられます。

姫川源流部で湧水量の減少が特に著しいのは、地下の浅いところに崩壊堆積物が伏在し、帯水層の扇状地堆積物が薄いことが原因と考えられます。なお、近隣のボーリング調査によると、本地区の地下には被圧地下水(井戸を掘ると自噴する地下水)が豊富に伏在する可能性があります。

親海湿原と姫川源流は、地元・佐野区の方々による年数回の大規模な草刈りのお陰で何とか景観を保っているのが現状です。2025年の冬はまれに見る大雪でしたが、気候変動による不安定な降雪は今後も続くと予想されます。白馬村にとって貴重な自然環境かつ観光資源を今後も持続させるために、どのように取り組むかを考える時期に私たちはいるのではないでしょうか。

※白馬村公民館からお知らせ

5月23日(座学)と6月6日(フィールドワーク)の2回にわたり「ナゾとき、親海湿原と姫川源流の成り立ちと現在」と題して講座を開催します。太田勝一氏が分かりやすく解説します。

図4 白馬村の年間降水量・降雪量・バイカモ植生の変化

お問合せ:白馬村教育委員会 生涯学習スポーツ課

【電話】0261-85-0726