- 発行日 :

- 自治体名 : 岐阜県美濃加茂市

- 広報紙名 : 広報minokamo 令和7年9月号

9月は生活習慣の改善やその重要性について考える「健康増進普及月間」、「食生活改善普及運動月間」です。

この機会に、ご自身の健康について見つめ直してみませんか。

■多くの疾患に生活習慣が大きく影響する

生涯にわたり、市民の皆さんが健康で豊かに暮らせるよう、市では令和6年にこれからの市の健康づくり・食育の方向性を定めた「第4期健康増進計画」を策定しました。この計画を軸に、健康に関するさまざまな取り組みを行っているものの、まだまだ良い結果が得られていないのが現状です。

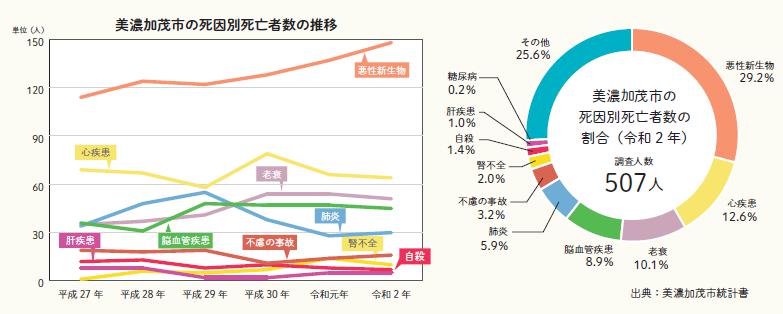

市の死因別死亡者数において、悪性新生物(がん)に次いで大きな割合を占めているのは、脳の血管に由来する病気の「脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)」と、心臓の血管に由来する病気の「心疾患(狭心症・心筋梗塞など)」の循環器疾患(心臓や血管に関連する病気の総称)となっています。この内、循環器疾患者数は、国や県と比べて、やや高い状況になっています。

循環器疾患の発症のリスクを高める要因には、高齢化に加え、食習慣をはじめとする生活習慣が大きく関わっていることが知られています。もちろん、加齢や遺伝といった生活習慣に関係ないものもありますが、肥満や喫煙、過度な飲酒、運動不足や睡眠時間の不足、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、歯周病などが代表的なものとして挙げられます。

■食習慣の改善が予防のカギになる

循環器疾患を発症しないためには、原因となる危険因子を作らないことが大切です。危険因子を作らない・減らしていくには、食習慣の改善が効果的です。バランスよく適量を食べること」は健康の基本ですが「塩分摂取量を控えること」と「野菜摂取量を増やすこと」が重要です。

一般成人男性の食塩の目標量は一日あたり7.5g未満、女性は6.5g未満とされていますが『令和4年度県民栄養調査』によると、20歳以上の岐阜県民の食塩摂取量は、男性が9.7g、女性が8.6g、男女ともに7割の人が食塩を取りすぎているという結果でした(美濃加茂市は男性が9.4g、女性が8.6g:令和6年度特定健康診査の結果より)。さらに『高血圧治療ガイドライン』で定められている高血圧者の食塩の目標が6.0g未満であることからも、健康のために食塩摂取量を考え直す必要があります。

また、同調査の一日当たりの野菜摂取量についても、摂取目標値350gですが、それぞれの平均値は男性が278g、女性が251gと、男女もに達成できていない結果となりました。野菜・果物など含まれているカリウムは、体内の余分なナトリウムを腎臓か排泄(せつ)し、血圧を低下させる効果があります。ナトリウム(食塩)の過剰摂取などによって起こる高血圧、高血圧や動脈硬化によって起こる循環器疾患の予防につながることから、野菜の摂取量を増やすことも大切です。

■おいしく減塩 1日マイナス2g

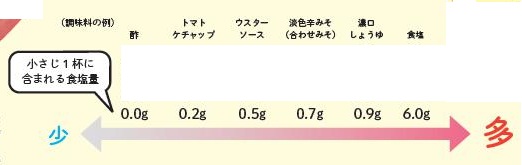

調味料からの食塩摂取量を減らすことが減塩への近道!

[減塩のコツ]その他にもこんなことに気をつけましょう!

・よく使う調味料の塩分量をしっかりと把握しておく

・酢や柑橘類、香辛料や香味野菜などの酸味や香りを活用する

・塩分の多い食品や料理に注意する

(例)汁物、麺類、漬物、チーズ、ハムやウインナー、かまぼこやちくわ、インスタント商品

・減塩食品を活用する

※商品のパッケージに記載されている栄養成分表示の「食塩相当量」を確認する

■1日350gの野菜を食べよう

350gの目安は小皿5皿分!

(野菜を食べると食塩摂取量も増えがちなので注意も必要です)

[野菜摂取のコツ]緑黄色野菜を120g以上とるように心掛けましょう!

・野菜が使われている料理4皿

・野菜をもう1皿プラス!

●美濃加茂市健康課 管理栄養士 中島 美代子(なかじまみよこ)

健康課では、皆さんの健康をサポートするための相談会や疾患別教室などを行っています。自身の健康で不安なことがありましたら、お気楽にご相談ください。保健師、管理栄養士、歯科衛生士などの専門職が一人一人の生活に合わせて、無理なく取り組める健康づくりをご提案します。

また、早期発見・早期治療のためにも健(検)診を受けることも大切です。市では、特定健康診査(40~75歳での国民健康保険被保険者)の受診率が低いことなどの課題があります。特定健康診査には、血液検査だけでなく、推定一日食塩摂取量の測定もあり、自身の体や食習慣について知ることができます。現在、健診を実施中ですので、ぜひこの機会に特定健康診査を受けてみてください。

問合せ:健康課成人保健係

【電話】66-1365