- 発行日 :

- 自治体名 : 岐阜県川辺町

- 広報紙名 : 広報かわべ 2025年7月号

◆生活習慣病は予防・改善できる

生活習慣病の多くは自覚症状がほとんどないまま進行し、重症化してから症状が現れます。体に内臓脂肪が過剰に蓄積されると、高血圧、脂質異常症、糖尿病などを引き起こします。この状態を「メタボリックシンドローム」といい、放置すると動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などを引き起こしたり、現在治療中の疾患の悪化につながったりもします。しかし、生活習慣病は早い段階で生活を改善することで、重症化を予防することができます。

◆特定健康診査を受けよう

町では、国民健康保険の加入者(40~74歳)を対象として、特定健康診査(特定健診)を実施しています。すでに通院中・治療中の方も対象となり、通常1万円程度かかる健診内容を500円で受診することができます。

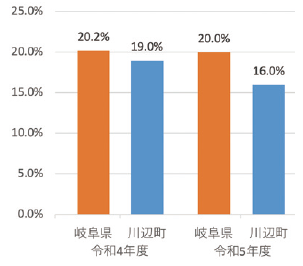

令和4年度および令和5年度の特定健診において、受診者のうちメタボリックシンドロームに該当した方の割合は、岐阜県全体と比べて低い結果となりました。

さらに、令和5年度は前年より改善した結果となり、健康意識の高まりがうかがえます。(表(1))

生活習慣病は発症する年齢が早いほど、また状況が悪化するほど、医療費などの経済的負担がより大きくなります。引き続き生活習慣を見直すとともに、自分の健康状態を確認するため、毎年特定健診を受診しましょう。

メタボリックシンドローム該当者の割合(表(1))

◆健診の流れ

STEP1 受診票が届く

受診票に記載の氏名や生年月日、受診期間、受診方法などを確認。

STEP2 健診を受ける

持ち物:受診票、マイナンバーカードまたは資格確認書(7月中であれば保険証も有効)

STEP3 結果を確認

生活習慣病のリスクがあると診断された方には、特定保健指導の案内が届きます。

STEP4 健康づくりに取り組む

健診結果を確認して気になることがある場合は、保健師や管理栄養士と一緒に改善方法を考えることができます。

◆糖尿病予防について知ろう

糖尿病は、自覚症状がなく進行します。血糖が高い状態が続くと血管が傷み、「神経・目・腎臓」の合併症を引き起こします(図(1))。これらは、それぞれの頭文字を取って「し・め・じ」と呼ばれています。

健診後、再検査が必要であると診断された場合は必ず医療機関を受診しましょう。もし糖尿病と診断された場合でも、適切な治療と血糖値のコントロールにより重症化を予防することができます。

糖尿病の合併症(図(1))

「し」神経障害…手足のしびれ、感覚が鈍くなる

「め」目の症状…網膜症→進行すると失明

「じ」腎臓の症状…腎症→進行すると人工透析

※図は本紙をご覧ください。

◆特定健診と同時に「がん検診」未来を守る第一歩

がんは、日本人の二人に一人がかかるといわれ、誰にとっても身近な病気です。しかし、日頃の生活習慣を見直すことで、がんを予防できることが明らかになってきました。健康な今こそ、未来の自分のために取り組んでみませんか?

町では、7月からがん検診(表(2))を実施しています。特定健診と併せて受けると、所要時間は数時間〜半日程度です。この機会にぜひ受診しましょう。

町がん検診一覧(表(2))

※年齢基準日:令和7年4月1日

・40歳の方必見!

大腸がん検診・乳がん検診(女性対象)に加え、肝炎ウイルス検査・骨粗しょう症検診(女性対象)と、最大4種類の検診を無料で受けることができます。

◇子宮頸がん検診について

子宮頸がん検診では、子宮頸部の細胞を採取して調べる細胞診検査を行います。短時間で済み、体への負担も少ない検査です。今年度は20歳に加え、25歳の方も無料で検診を受けることができます。この機会にぜひ受診しましょう。

◇肺がん検診について

肺がん検診では、胸部レントゲン検査を行います。64歳以上の方は、10月実施予定の「結核健診」でも同様の検査を受けられます。どちらかで必ず受けましょう。

◆がんになるリスクを減らす 生活習慣改善でがん予防

がんの原因は、複数の要因が関連しています。生活習慣を改善することで、誰でもがん予防に取り組むことができます。

1.たばこを吸っている人は禁煙しましょう。

吸わない人は他人のたばこの煙を避けましょう。

2.ウォーキングなどの身体運動を日常生活に取り入れてみましょう。

3.飲酒を控えましょう。

飲酒量を減らすほど、がんのリスクは低くなります。

4.BMI値(肥満度)を参考に適切な体重を維持しましょう。定期的な計測が大切です。

5.バランスの良い食生活を心掛けましょう。

野菜を積極的に摂り、食塩の摂取は最小限にしましょう。

+1「感染」もがんの主要な原因です。

肝炎ウイルス検査やピロリ菌検査にて感染の有無を知り、感染している場合は治療を受けましょう。また、子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染が主な原因とされています。該当年齢の女性の方は、予防のために子宮頸がんワクチンの定期接種を受けましょう。

参考:国立がん研究センター[日本人のためのがん予防法(5+1)]

問い合わせ:保健センター

【電話】53-2515