- 発行日 :

- 自治体名 : 岐阜県川辺町

- 広報紙名 : 広報かわべ 2025年10月号

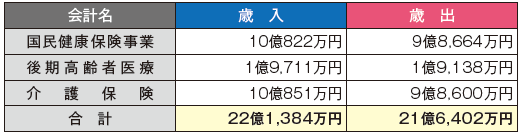

◆特別会計

◇特別会計決算

◇特別会計の決算概要

・国民健康保険事業

社会保険適用拡大や団塊の世代の方々が後期高齢者医療保険へ移行し、国民健康保険の被保険者数が減少しましたが、加入者の高齢化に伴う医療費の増額などもあり1人当たりの医療費は増加しました。保健事業では、特定健康診査、特定保健指導、人間ドック補助などにより健康の維持増進事業を実施しました。

・後期高齢者医療

団塊世代の後期高齢者医療保険のピークは一旦迎えましたが、以降の世代人口もしばらく同水準が続くため、被保険者数は今後も緩やかに増加傾向にあります。そのため、歳入・歳出の決算規模も増加しています。主な原因として、保険給付費における療養給付費の増加が影響しています。健診事業では、事業主体である岐阜県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて、長寿健康診査、口腔健康診査を実施しました。

・介護保険

介護や支援が必要な方に訪問介護や通所介護、福祉用具の貸し出しや手すりの設置などの住宅改修といった居宅介護支援、介護施設でのサービス利用にかかる費用の保険給付などを行いました。また、地域住民が在宅医療・介護について身近に感じ、理解を深めるための取り組みとして、多職種連携、在宅医療、看取りといった現場を描いた映画上映会を実施しました。

◆健全化判断比率および資金不足比率の公表

◇地方公共団体の財政の健全化に関する法律

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、4つの比率からなる「健全化判断比率」と公営企業会計に係る「資金不足比率」を算定して、監査委員の審査に付したうえで議会に報告するとともに、住民の皆さまに公表することとされています。

「健全化判断比率」のいずれかが早期健全化基準以上の場合、もしくは「資金不足比率」が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画などを策定し、健全化に向けた取り組みを行うこととなります。

このような法制度の趣旨に沿い、川辺町の各比率の状況をお知らせします。

◇町の健全化判断比率

(単位:%)

※早期健全化基準とは財政の健全性に関する基準で、この値を超えた場合、自主的計画的に健全化に向けた取り組みをすることとなります。いわば、財政状況のイエローカードです。さらに、財政状況が悪化し財政再生基準を超えると、国の管理下で財政健全化に取り組むこととなります。いわば、財政のレッドカードです。

※実質赤字比率・連結実質赤字比率が「黒字」の場合および将来負担比率で将来負担すべき額より基金などの財源が上回る場合は、「-」の表示をしています。

◇川辺町の資金不足比率

(単位:%)

※資金不足が発生していない場合は「-」表示をしています。

◇健全な川辺町の財政状況

令和6年度決算における各比率は、いずれも早期健全化基準を下回り、「健全な状態にある」との審査結果となりました。しかしながら、今後、公共施設の老朽化に伴う施設の更新整備や社会保障関係経費の増大などが予想されるため、引き続き健全な財政運営に努めていきます。

○用語解説

・実質赤字比率…町の一般会計の赤字額を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの。

・連結実質赤字比率…町の全会計の赤字額を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの。

・実質公債費比率…町の全会計、一部事務組合などの借入金返済額など(地方債の残高、損失補償額など)を指標化し、資金繰りの危険度を示すもの。

・将来負担比率…町の全会計、一部事務組合などの将来負担すべき可能性のある債務額(地方債の残高、損失補償額、連結実質赤字額、退職手当引当金など)を指標化し、将来の財政の圧迫度を示すもの。

・資金不足比率…公営企業会計の資金不足を料金収入の規模と比較、指標化を行い、経営状況の深刻度を示すもの。

この比率が高くなるほど、料金収入などで資金不足を解消することが難しくなるため、公営企業会計として問題があることになります。

問い合わせ:総務課

【電話】53-2511