- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県下田市

- 広報紙名 : 広報しもだ 2025年7月号No.795

■通院の際には医療費限度額適用制度をご利用ください

医療費が高額になった場合、事前に「限度額適用認定証等」を医療機関に提示することにより、医療費の支払が自己負担限度額までに抑えられたり、食事代が減額される場合があります。身分証明書、保険証又は資格確認書と、マイナンバーのわかる物(本人又は同一世帯員以外の方が申請される場合には委任状)をお持ちの上、市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))で申請してください。ただし、所得区分によっては発行対象とならない場合があります。これらの認定証の更新時期は8月1日となります。

※1 マイナ保険証をご利用の場合、申請の必要はありません。

※2 後期高齢者医療で既に認定証をお持ちの方で、負担区分に変更のない方は自動更新で区分が併記された資格確認書を7月中に郵送します。

■後期高齢者医療制度の保険料について

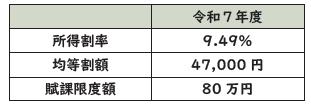

保険料率は、医療費や現役世代とのバランスなどを考慮し、2年に一度改定されます。令和7年度の保険料率は以下のとおりです。

▽年間保険料の計算方法((1)+(2)の合計)

(1)所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.49%

(2)均等割額:47,000円(100円未満切り捨て)

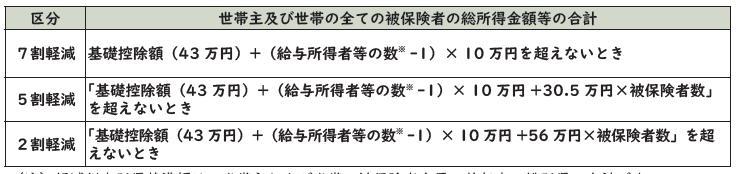

■後期高齢者医療制度の均等割額の軽減措置

令和7年度は、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得額が引き上げられています。

▽均等割額の軽減判定所得基準額

(注)軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得の合計です。

※給与所得者等の数とは…一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))。ただし、公的年金等に係る特別控除(15万円)後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

■被用者保険の被扶養者であった方について

後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者だった方は、資格取得から2年を経過するまでの間、均等割額が5割軽減されます。

■後期高齢者医療保険料のおしらせは8月中旬に郵送します

令和6年中の所得に基づき、8月に令和7年度の後期高齢者医療保険料を決定します。4月、6月、8月の年金からすでに今年度の保険料を納付している方は、決定した額から納めた額を差し引いた、残りの額を納めていただきます。

問合せ先:市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))

【電話】22-3922