- 発行日 :

- 自治体名 : 愛知県岩倉市

- 広報紙名 : 広報いわくら 2025年9月号

■新入学児童の健康診断を行います

期日・場所(入学予定校):

・10月1日(水)・岩倉北小学校

・10月3日(金)・曽野小学校

・10月6日(月)・岩倉南小学校

・10月7日(火)・五条川小学校

・10月16日(木)・岩倉東小学校

対象:令和8年度に市内小学校へ入学予定の児童(平成31年4月2日から令和2年4月1日生)

※対象者には、9月中旬に通知を送ります。なお、次の場合は、学校教育課に問い合わせください。

・「就学時健康診断の通知」が、届かないとき

・指定の健康診断実施日に、都合が悪いとき

・その他就学に関する相談

問合せ:学校教育課学校教育グループ

【電話】38-5818

■就学援助制度

経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・学校給食費等を援助する就学援助制度を設けています。

対象:生活保護世帯以外の児童生徒の保護者で就学援助基準に該当し、かつ経済的にお困りの人

就学援助基準:

(1)生活保護が停止または廃止された人

(2)市民税が非課税または減免された人

(3)固定資産税が減免された人

(4)国民年金保険料が全額免除または国民健康保険税が減免された人

(5)児童扶養手当が支給された人

(6)生活福祉資金の貸付を受けた人

(7)(1)~(6)に該当しない人で特別な事情で経済的にお困りの人

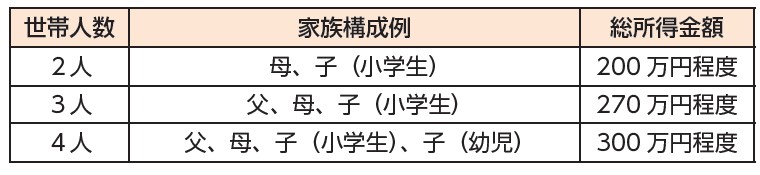

※(7)は、家族構成や年齢によって認定基準が異なります。認定基準(所得金額)の目安は下表のとおりです。

問合せ:学校教育課学校教育グループ

【電話】38-5818

■こころの相談窓口へご相談ください

世界自殺予防デーにちなみ、毎年、9月10日からの一週間を自殺予防週間としています。自殺は経済的な悩みや健康問題などさまざまな要因が絡み合っており、社会全体で防ぐことができます。

大切ないのちを救うために、悩みごとはひとりで抱え込まず、こころの相談窓口へお気軽に相談してください。

▽SNS相談

チャット等で相談ができる各種SNS相談もあります。

厚生労働省ホームページにSNS相談等を行っている団体一覧が掲載されていますので、SNS相談を利用したい人は右記二次元コードを参考にしてください。

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:福祉課社会福祉グループ

【電話】38-5830

■リサイクルできる「雑がみ」をごみにしないで

リサイクルできる「雑がみ」が、まだまだ燃やすごみに多く混入されています。「雑がみ」は資源です。資源として分別収集などに出すことが広がれば、市のごみ減量化はさらに進んでいくことが期待できます。

▽雑がみの例

メモ帳、ノート、コピー用紙、包装紙、紙袋、紙箱、パンフレット、はがき、名刺、封筒(窓あき封筒のフィルムは外す)、カレンダー(金属・プラ部分は外す)など

▽雑がみにならない紙(燃やすごみへ)

写真、カーボン紙、粘着テープ類、ビニールコート紙、紙コップなどのワックス加工紙、レシートなどの感熱紙など

▽雑がみの出し方

「雑がみ」は、家庭にある紙製の袋や封筒に入れるか、ひもで縛って資源として出してください。出す際は、地区の分別収集や古紙と古着の日、e-ライフプラザ、日曜資源回収、子ども会の廃品回収等を利用してください。

問合せ:

清掃事務所【電話】66-5912

環境政策課廃棄物グループ【電話】38-5808

■ごみとして出す前にリユースを検討してみませんか?令和7年8月に(株)ジモティーと連携協定を締結しました!

市では、令和7年8月に(株)ジモティーと新たに連携協定を締結しました。リユースプラットフォーム「おいくら」、「ジモティー」を利用して、処分する前に手間や費用をかけずリユースを検討してみてください。

「おいくら」:まだ使える不要品を複数の買取店に無料で査定依頼をすることができます。買取見積額を比較して売却ができるサービスです。

「ジモティー」:まだ使える不要品の譲り先を見つけることができるサービスです。

※「おいくら」、「ジモティー」の詳細は各事業者へ問合せください。

※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:

清掃事務所【電話】66-5912

環境政策課廃棄物グループ【電話】38-5808

■「働き方改革」のお悩みはビジネスサポートセンターへ

日時:毎週月・水・金 午後1時~4時(要予約)

場所:商工会館(中本町西出口31-1)

申込:上記問合先へ直接、電話、FAX、メール

対象:働き方改革に関する相談がある事業者(商工会員以外も相談可)

相談員:愛知働き方改革推進支援センターから専門家を派遣

問合せ:岩倉市商工会

【電話】66-3400【FAX】66-3417【メール】[email protected]

■9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

愛知県では、街の美観や自然環境を守るため、はり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物の設置には、屋外広告物条例による一定の制限があります。

屋外広告物を設置するときは、事前に上記問合先に相談し、規制の内容を確認してください。

問合せ:都市整備課計画営繕グループ

【電話】38-5814