くらし 特集 静寂の水中で挑む。鈴鹿市潜水救助隊

- 1/19

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県鈴鹿市

- 広報紙名 : 広報すずか 2025年8月5日号(No.1681)

海や川へ水遊びやレジャーに出掛ける機会が多い夏。毎年、全国で多くの水難事故が発生し、命を落とす人がいます。水難事故が起こったときに救助活動を行う「潜水救助隊」をご存じでしょうか。

潜水救助隊は、潜水器具を使用し、水難事故での人命救助、事故現場の調査、物体の回収などを行う専門部隊です。

今回の特集では、市消防本部で組織されている鈴鹿市潜水救助隊の活動や、水難事故から命を守るための取り組みを紹介します。

・三重県消防学校での訓練の様子

■17人が所属!鈴鹿市潜水救助隊

鈴鹿市潜水救助隊は、2003年4月に発足しました。潜水救助隊に志願した消防職員が、水泳能力や息止めなど、適正調査の上で選出され、現在、23歳から44歳まで17人の隊員が所属しています。普段は消防職員として勤務しながら、水難事故が発生すると、潜水救助隊として出動します。

■厳しい訓練で、いざという時に備える。

水難事故に備え、隊員はさまざまな訓練を行っています。水中での救助は危険を伴い、高度な技術が求められるため、厳しい訓練を積み、万が一に備えています。

◇定期訓練

消防学校や漁港などで、年に13回の定期訓練を行います。三重県消防学校には訓練用のプールがあり、ガラス窓から訓練の様子を見ることができます。漁港の訓練では、実際に海に潜り、視界不良の状況などさまざまなケースを想定して訓練を行います。

◇官民連携の合同訓練

6月には、鈴鹿サーキットパーク内の流水プールで、ホンダモビリティランド(株)様と合同訓練を行いました。流水環境で実施した訓練は、隊員にとっては技術向上の機会となり、プールスタッフも隊員から水難救助方法を学べ、有意義な訓練になりました。

・消防学校での訓練

・千代崎漁港での訓練

・流水環境で救出ロープを設定する訓練

・AEDを使用した心肺蘇生訓練

◇新人訓練

潜水救助隊に入隊した隊員は、活動に必要な基本技術を習得し、潜水作業の危険性を理解するために、新人訓練を受講します。訓練では、座学と実技を交えて、潜水救助活動の知識や安全管理、資機材の取り扱いなどを学びます。

[令和7年度入隊新人隊員の声]

訓練は大変ですが、気持ちで負けないように、訓練前の体操ではしっかり声を出して訓練に臨んでいます。特殊環境での作業は慣れないことばかりですが、先輩隊員に助けられながら、技術の向上に励んでいます。

南消防署消防第一G

岸本雄太(きしもとゆうた)さん

◇潜水機材の紹介

水中での作業のため、ボンベなどを装着したBCジャケット(浮力調整装置)を背負って入水します。重さはなんと26kgを超えます。

水中での推進力を高め、効率よく泳ぐために、フィンを装着します。

他にも、紐やロープが絡まった際に切断するためのナイフや、水中での視界を確保するためのライトなどを常備しています。

■隊長・副隊長に聞く-潜水救助隊の現場-

鈴鹿市潜水救助隊で隊長を務める馬瀬健太郎さんと、副隊長を務める長嶋真吾さん。潜水救助隊の現場のリアルな声を聞きました。

◇隊長・副隊長の任務

馬瀬:潜水救助の要請が入ると、捜索場所を定め、検索方法を決定します。広い海や川で闇雲に捜索するのではなく、定めた場所で漏れなく捜索しながら、次の捜索場所も考えます。また、要救助者の発見時に備えて、救助隊など他の隊と連絡を取り合います。

長嶋:隊長からの指示を受けて、隊員それぞれの役割を分担するとともに、隊員の安全を管理します。隊長が不在の時は、隊長の任務を担います。

◇水難救助は、恐怖との闘い

馬瀬:息ができず、音も聞こえず、視界もままならない特殊環境である水中での活動は、経験の長い隊員でも恐怖を感じます。そのため、不測の事態を想定して、日頃さまざまな訓練を行っています。

長嶋:水中で思わぬ事態が発生してパニックになると、隊員でも溺れる可能性があるため、水中は危険という意識を常に持っています。活動する際は、2人1組になり、いざという時にはお互い助け合って、自分と相手の命を守らなければなりません。

◇隊のリーダーとして大切にしていること

馬瀬:心の動揺が事故につながるため、隊員の表情や話し方、行動を見て、いつもと様子が違うなど、少しの変化を見逃さないようにしています。

長嶋:現場で対応できるように、隊員は自ら過酷な環境を設定して訓練しています。訓練の中で、隊員が挑戦したいと思う気持ちは大切にしています。

・鈴鹿市潜水救助隊 隊長

馬瀬健太郎(ませけんたろう)さん

平成21年入隊、副隊長就任を経て令和6年隊長に就任。

・鈴鹿市潜水救助隊 副隊長

長嶋真吾(ながしましんご)さん

平成25年入隊、令和6年副隊長に就任。

■水難事故から命を守る!着衣泳訓練

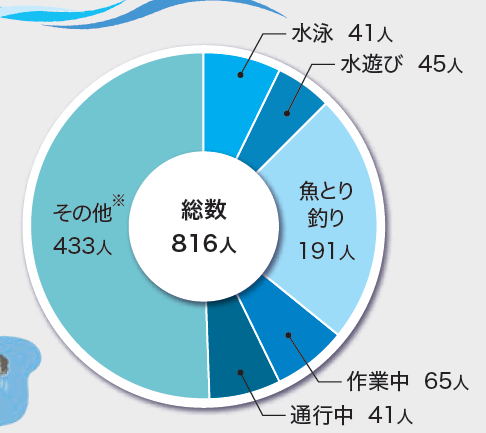

右の図は、令和6年警察庁統計データで、水難事故による死者・行方不明者数の行為別数のグラフです。このグラフから、魚とり・釣りや通行中、作業中など、水難事故は着衣状態でも多く発生していることが分かります。

※原因不明、シュノーケリング、スキューバダイビングなど

出典:警察庁「令和6年における水難の概況等」

「突然起こる水難事故から命を守る着衣泳訓練が重要!」

◇「泳ぐのではなく、浮くこと」を伝える授業

鈴鹿市潜水救助隊は、2015年から市内小学校の児童や指導者を対象に、着衣泳訓練を行っています。着衣状態では、水中で思うように体が動かないため、慌てずに救助を待つことが重要です。着衣泳訓練は、衣服・靴を身に着けたまま浮いて救助を待つ「救助される側のスキル」を上げることを目的としています。授業では、水難事故に遭遇した時の行動要領を体験してもらうため、2リットルのペットボトルを使いながら、着衣状態で衣服や靴の浮力を利用して浮く練習を行います。

▽長太小学校着衣泳訓練着衣泳訓練を通して、自分の身は自分で守ることの大切さと、服があることで体が浮くことを実感してもらいます。最初は水を怖がっていた子も、だんだん水に慣れて浮くことができるようになります。

南消防署消防第二G

末松希一(すえまつきいち)さん

▽受講した児童の感想

服を着た状態でこんなに体が浮くとは思いませんでした。もし海や川で溺れてしまったら、焦らずに力を抜いて、救助を待とうと思います。

長太小学校6年

荻田洸紀(おぎたこうき)さん

■今一度伝えたい、水難事故の危険性

夏になると海や川で遊ぶことが多くなってきますが、全国的にも水難事故のニュースが度々報じられ、そのほとんどは尊い命が奪われています。水難事故が起きた時、厳しい訓練を乗り越えた隊員たちは、要救助者の救出に全力を尽くしますが、海や川で溺れれば命の危険に直結します。そのことを心に留めていただき、浮き輪やライフジャケットの準備、こどもさんと一緒であれば目を離さないなど、しっかりと安全を確保した上で、水のレジャーを楽しんでください。

中央消防署長

飯田行信(いいだゆきのぶ)さん

今回の特集に関するご意見・ご感想は中央消防署

【電話】382-9165【FAX】382-3905【メール】[email protected]