- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県鳥羽市

- 広報紙名 : 広報とば 令和7年7月1日号

■「被保険者証」に代わり「資格確認書」を交付します

若草色の被保険者証および資格確認書は、令和7年8月1日以降は使用できません。後期高齢者医療制度に加入するみなさんには、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の有無に関わらず、申請なしで令和8年7月末まで使える資格確認書をお届けします。

手元の若草色の被保険者証・資格確認書に代わり、ピンク色の資格確認書を令和7年7月中旬頃に送付します。8月1日以降に医療機関などを受診する時は、新しい資格確認書(ピンク色)もしくはマイナ保険証を提示してください。

■限度額適用認定証等について

入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証等を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

8月1日以降は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をお持ちでないかたは、事前に市役所または各連絡所で資格確認書に限度区分を併記する申請をしてください。

なお、現在、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証または限度区分が併記された資格確認書をお持ちのかたで、令和7年8月以降も対象者のかたには、申請なしで8月1日から使える限度区分が併記された資格確認書を交付します。

■保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。

保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、そのかたの所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。なお、保険料の計算では前年中の所得を用います。

▽年間保険料額(賦課限度額80万円)

所得割額:被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等×9.82%

被保険者均等割額:48,903円

■保険料の軽減措置

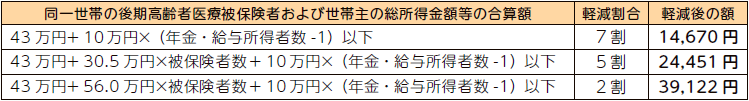

▽所得の低い世帯に属するかたは、下記の基準により均等割額が軽減されます。

・世帯は4月1日(年度途中に資格取得されたかたは資格取得日)時点での状況で判定されます。

・前年12月末日の年齢が65歳以上のかたの年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。

・事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

▽後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(※1)の被扶養者であったかたに対する軽減

均等割額が資格取得から2年間は5割軽減され、所得割は課されません(均等割額7割軽減に該当するかたは、そちらが適用されます)。該当のかたには軽減後の保険料額を通知しますが、被用者保険の被扶養者であったかたで軽減措置が行われていない場合は、問い合わせてください。

(※1)被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

■保険料の徴収

・特別徴収…年金からの天引きによる納付(※2)

・普通徴収…納付書や口座振替による納付

(※2)年金の受給額が年額18万円未満のかたや、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。

問合せ:

市民課保険年金係【電話】25-1135

後期高齢者医療広域連合【電話】059-221-6883