くらし 特集 避難所生活を想像してみよう

- 1/28

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県東員町

- 広報紙名 : 広報とういん 令和7年7月号

令和6年1月1日に能登半島地震が発生し、町でも震度3を観測しました。昨年8月には、南海トラフ地震臨時情報が発表されるなど、災害はいつ起きてもおかしくありません。災害が起きて自宅に住めなくなった場合、避難所生活が始まります。今回の特集では、避難所生活について皆さんにお知らせします。

■身の危険を感じたら、避難する

皆さんはどのような状況になったら避難をしますか?地震が起きた場合は「家やその周辺に危険を感じたら避難する」という考えで間違いありません。しかし、大雨やゲリラ豪雨などで集中的に雨が降り続けた場合、外の様子や災害に関する情報を収集して、避難するか家の比較的安全な場所に留まるかを考えましょう。無理に避難をすると、危険な場合があります。

避難行動の1つの目安として「警戒レベル(避難情報)」があります。警戒レベル3(高齢者等避難)の発令で、高齢者など避難に時間を要する人は、危険な場所から避難をしてください。警戒レベル4(避難指示)の発令で、全員速やかに危険な場所から避難をしてください。

いざというときに素早く避難するためには、平時からの準備が大切です。非常用持ち出し袋に最低限の生活を送るために必要なものを入れて準備しておきましょう。また、家族全員が家にいるとは限りません。避難場所や連絡を取る方法などを共有しておきましょう。

■避難所は避難者で協力して運営

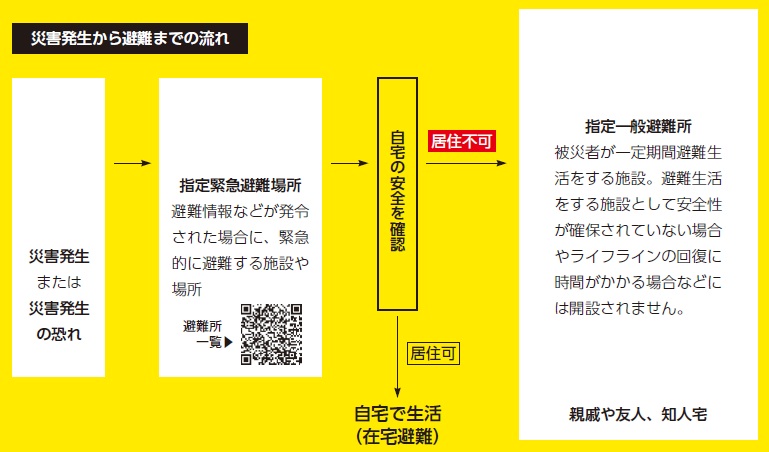

災害によって家やその周辺が危険な状態になり、自宅に住むことができなくなった場合、避難生活が始まります。避難する先は避難所だけではなく、親戚や友人が安全な場所に住んでいる場合は、そちらに身を寄せる方法もあります。

避難所では集団生活になるため、避難所の設営やルールの作成、安全対策など、避難者が一致団結して行わなければなりません。避難所には妊産婦や小さい子ども、高齢者など、あらゆる人が集まってくるため、さまざまな配慮が必要になります。避難所運営は、過去の事例を見ても、男性中心になりがちです。できるだけ女性も参加し、女性ならではの視点を取り入れ、避難者みんなが暮らしやすい環境を整えましょう。

また、避難所には主に地域の人たちが集まります。町が行う総合防災訓練や自治会が行う防災訓練・親睦会などに参加しておくことで、災害時にコミュニケーションがとりやすくなり、慣れない生活でのストレスの軽減になります。

○CHECK‼ 東員町防災ハザードマップ

町のハザードマップには、指定緊急避難場所や指定一般避難所、洪水浸水想定区域図などが掲載されています。また、災害時の避難行動についての説明もあり、各家庭で災害時にスムーズに避難できるよう「わが家の避難計画」を作ることができます。

ハザードマップは災害が発生してから見るものではなく、災害発生前から学習・対策をして、災害時に命を守る最善の行動ができるようにするものです。ハザードマップを活用して東員町で起こり得る災害を学び、私たちがとるべき行動を考えておきましょう。

■避難所をイメージしてみよう

町の指定一般避難所になっているのは、主に小学校・中学校の体育館です。各学校に設置されている防災倉庫には避難場開設箱が置いてあり、避難所を開設・運営するために必要なことが書いてあります。

○受付

避難者の受け付け、名簿の作成などをします。

○段ボール間仕切り

空間を仕切ることでプライバシーを確保します。全てダンボールでできていますが、床材は厚さ3cmほどあり、座っても寝ころんでも痛くありません。1区画に1家族が目安となりますが、2区画分を1つに合わせることもでき、汎用性が高いものになっています。

少し重たいですが、誰でも簡単に組み立てができ、迅速に避難所の設営ができます。

壁の設置を工夫すれば、2区画分を合わせて、大きな部屋を作ることができる。

大人2人が寝るには十分なスペース。

○簡易トイレ

女性に配慮して必ず男女でトイレの位置を分けましょう。避難所の便器が使える場合、便器とトイレ処理剤を使用します。トイレ処理剤とトイレットペーパーは各避難所に備えてあります。

○簡易テント

着替えや授乳など、完全に視線を遮る必要がある場合に備えて、簡易テントも準備してあります。

○避難所運営本部

避難所のルール作りや役割分担などをします。

※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。

■町災害派遣職員がみた能登半島地震での避難者の生活

令和6年能登半島地震で開設された避難所は、令和7年4月13日にすべて閉鎖されました。発災1カ月経過ごろに派遣された職員によると、当時、避難者は慣れない生活と家族以外の見ず知らずの人たちとの共同生活で、体は元気だが、心が疲れ切っている人も多く、厳しい環境下だったそうです。

■避難生活=避難所だけではない在宅避難ができるようにしておきましょう

指定一般避難所は収容人数が限られており、町が備蓄する物資にも限りがあります。もし、自宅やその周辺が安全な場合、自宅に留まる在宅避難をしましょう。避難所での集団生活とは違うため、ストレスの軽減や感染症対策などになります。このとき、家具の固定や出入り口を塞がないように配置をしておくと、スムーズに在宅避難ができます。また、在宅避難をする場合は、町からのお知らせなど、避難所に比べて情報が届きにくい場合があります。東員町行政情報等メール配信サービスの登録や町LINE公式アカウントの友だち登録(P21参照)をしておくなど、情報収集ができるようにしましょう。

また、災害が起きると電気・水道・ガスなどのライフラインがストップしてしまうことがあります。物資がスーパーなどに届かず、手に入らないことも想定されます。自分たちが生活のなかで必要なものを考えて、普段から備蓄をしておくことが大切です。最低でも、食料3日分、飲料水3日分(1日1人当たり3ℓが目安)は、人数分備蓄をしましょう。南海トラフ地震のように大規模なものになると、7日分は必要とされています。

災害はいつ起きるか分かりません。いざというときに慌てないためにも、平時からできる限りの準備をしておきましょう。

○CHECK‼ ローリングストックで簡単に備蓄

「蓄える→食べる→補充する」を繰り返しながら、常に一定量の食品を備蓄する方法をローリングストックといいます。この方法を使えば、誰でも簡単に無理なく備蓄ができるのでおすすめです。

○CHECK‼ 携帯用トイレを備蓄

食べ物や飲み物は1日程度であれば我慢できますが、トイレは1日も我慢することができません。能登半島地震でも下水道が被災し、トイレが使用できなくなりました。できれば7日分は携帯トイレを備蓄しておきましょう。

備蓄目安:1日5回×人数分×7日分

問合せ:総務課防災対策室

【電話】86-2824